【王室御用達】花見報告会

【王室御用達】花見報告会

|

■ショートシナリオ&担当:姫野里美 対応レベル:フリーlv 難易度:普通 成功報酬:0 G 65 C 参加人数:5人 サポート参加人数:1人 冒険期間:04月18日〜04月23日 リプレイ公開日:2007年04月26日 |

|

●オープニング

●献上の品さて、トーマが調査の為離宮を離れざるを得なかった頃、議長はレオンを連れ、出来上がったばかりの衣装を、エリザベータ王妃の元へと届けていた。

「わぁ。まるで袴みたいなドレスですわ〜」

ジャパン人のお琴、テーブルの上に広げられた色とりどりのドレス。まるで着物のような模様織りと染めの組み合わされたそれは、春の光景のように、明るい色だった。

「はい。ジャパンの技法を取り入れまして。ただ、こちらはこのように夫人のスカートになっていますから、作法の分からない方でも、手軽に着れます」

上着をひっくり返して、そう説明する議長。見れば、内側に紐がついており、それを結べばいいようになっていた。

「王妃様、ちょっと袖をお通しになって見てはいかがでしょうか?」

お琴が目をきらきらさせて、そう訴えてくるので、王妃様もしばらく考えた後、こくんと頷いてくれた。

こうして、幾人かの侍女の手をかり、ジャパン風ドレスを着付けた2人。王妃は白い小花をあしらったグリーン系のドレス、お琴は大きな花柄をあしらったピンクの上着に、オレンジレッドのスカートだ。

「わぁ‥‥。綺麗〜」

「どうでしょう。せっかくですから、その衣装のまま、軽くお茶なぞ。イギリスから特別に取り寄せました菓子と紅茶をお持ちしましたので」

くるくると嬉しそうに回るお琴ちゃん。このあたりは、普通の女の子と変わらない。しかし、舶来品の紅茶とスコーンを差し出されても、王妃はあまり手が進まなかった。

「どうか、なされましたか?」

「えーと。王妃様は、このような茶会を開いている場合ではないとお思いなのかもしれません」

さすがに、ジャパンでも物静かなタイプに仕えていただけあって、ちょっとした表情の変化に気付くのは得意だ。

「最近は、諸侯の対立が激しくなっているきらいがありますからね‥‥。ですが、王妃様が事を荒立てれば、かえって妨げになるかもしれません」

「そうですわ。では、事件に関わっている冒険者様から、直接お話を伺ってはいかがでしょう。春ですし、新築の別邸も、きっと映えると思いますわ」

お琴、やっぱり困った時には冒険者! と言う癖が抜けていない。ためらっている様子の王妃に、彼女はこう言い募る。

「ほら。せっかくこんなステキな衣装もらったんですもの。せっかくなら、内装をちょっとろまんちっくにして、色々なお話を聞きましょう」

いや、半分は『ちょっと見せびらかしたい』と言う思いがあるようだ。

「言い出したら聞かないな‥‥。王妃様、どういたしましょうか?」

「‥‥わかりました」

議長がすでに『やる気満々』なお琴を見て、ため息をつく。と、王妃はいまだ表情を変えぬまま、そう答えるのだった。

●花は花でも

そして、数日後。

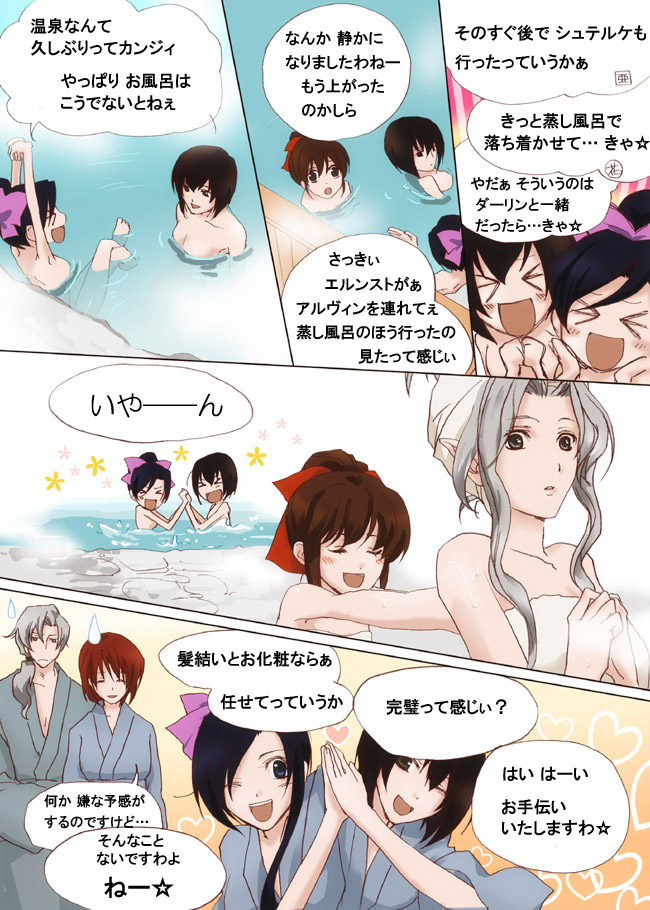

「え、ここのお風呂を、日本風にする?」

別荘では、王妃様とのお茶会をする為、準備が整えられていた。だが、『せっけいず』と書かれた絵を見て、アルヴィンはちょっと困惑した表情を浮かべている。

「はい。王妃様にも楽しんでいただくためですの〜」

「そ、そりゃあ構わないけど‥‥。やっぱり‥‥男湯もそうする‥‥んだよね?」

夢見る乙女な、まるっときらきらおめめのお琴ちゃん、アルヴィンが嫌そうな顔をしている事なんぞ、かけらも気付いていない。

「はい。とは言え、簡単に湯船を設けるだけなんですけどね」

「やっぱり‥‥」

深いため息をつく彼に、ようやくお琴もなんかやらかした事を気付いたらしい。

「あのー。何か問題が?」

「そ、そう言うわけじゃないんだけど‥‥」

怪訝そうなお琴ちゃん。そんな彼女に、アルヴィンは『なんでもないよ』と言い置いて、日本風湯船の製作に取り掛かるのだった。

「まぁ、僕が入るわけじゃないから‥‥」

出来上がったそれは、大人1人が座って肩まで浸かれるくらいの深さと、10人入っても余裕が持てるほどの大きな湯船だった。むろん、お琴が作ったわけではなく、実際には彼女の指定のもと、村の大工が作ったわけだが。

「ああ、深い‥‥。きっと、僕が駄目でも誘われるんだよなぁ‥‥。どうしよう‥‥」

どうやら彼、その湯船の深さが気になるようだ。本来、ロシアの風呂と言うのは、蒸し風呂なので、腰まで湯に浸からない。師匠に相談する事も考えたが、相談しても苦手なものはどうしようもないわけで。

ため息をついていたアルヴィンに、忍び寄る影1名。

「うふふふ。何か悩み事みたいだね」

「わぁっ」

背後から声をかけられ、飛び上がらんばかりに驚く彼。振り返ると、そこにいたのは、白い肌に銀髪の少年。

「驚いた? まぁいいや。君も、あの暖かいのが気に食わないみたいだね」

「そ、そう言うわけじゃないけど‥‥」

暖かいのが嫌いなわけじゃない。ただ、湯船が苦手なだけ‥‥そう心に浮かんだアルヴィンだったが、知らない御仁に話すこともないと、口をつぐむ。うつむいた彼に、少年はこう言った。

「まぁいいや。君は可愛いから、特別サービスだ。明日になったら、あの花よりも、もっと綺麗な華が咲いてるから、見ててご覧」

そして、ぱちりと指先を鳴らす。すると、まるで高速詠唱でもしたかのように、冷たい風が巻き起こった。

「あ、あの。困るんですけど‥‥」

「遠慮しなくても良いよ。じゃあね。あ、もしその華を除こうとしても無駄だよ。しっかり根ざしとくから☆」

断ろうとするアルヴィンの台詞も、耳に入っちゃいない。そのまま、森の中へと消えていく少年を、呆然と見送り、アルヴィンはぼそりと呟く。

「な、なんだったんだろう。一体‥‥」

嫌な事が起きないと良いけど‥‥と、そんな不安がよぎったのは、言うまでもない。

さて、その翌日。

「ど、どう言う事ですのこれはーーー」

みきゃーーーと悲鳴を上げるお琴。騒ぎを聞きつけた村の大工が駆けつけてみると、そこには前日までほかほか湯気が立っていたはずの湯船が、真っ白に凍り付いてしまっている。

「アルヴィンさん〜。なんだか急に寒くなって、作業がはかどらないんですの〜」

ぱたぱたとてとてと、効果音つきの足音を立てながら、アルヴィンに泣きつくお琴。その様子に、ようやく外が尋常じゃない寒さだと知った彼は、先夜の少年の意味を悟る。

「そっか‥‥。綺麗って、こう言う事だったんだ‥‥」

見れば、ちょうど花を打ち消すかのように、真っ白い雪が降り積もり、白い結晶を咲かせていた。

「あう〜。確かにこれはこれで綺麗ですけど、これではお花見が出来ませんわ〜。へっくちゅん!」

「大丈夫? そうだね。何とかして、止めてもらわないとね」

きっと、先夜の少年が、花を凍らせてしまったのだろう。事情を話し、早く解凍してもらわないと‥‥と思うアルヴィン。

『暖かいのが気に食わなくて、お花を凍らせちゃった精霊さんがいるみたいです。どうにかしてください』

その後、冒険者への依頼として、解凍作業が申し出されたのは、言うまでもない。

●今回の参加者

ea1060 フローラ・タナー(37歳・♀・神聖騎士・人間・神聖ローマ帝国)ea1123 常葉 一花(34歳・♀・志士・人間・ジャパン)

ea8484 大宗院 亞莉子(24歳・♀・神聖騎士・人間・ジャパン)

ea8785 エルンスト・ヴェディゲン(32歳・♂・ウィザード・ハーフエルフ・フランク王国)

eb4341 シュテルケ・フェストゥング(22歳・♂・ナイト・人間・フランク王国)

●サポート参加者

ティアラ・ノート(ea6119)●リプレイ本文

「なるほど。でも、雪か氷の精霊なら陽魔法のウェザーコントロールは考えられません。この状況なら、フリーズフィールドで間違いないですわね」そう言うフローラ・タナー(ea1060)。窓辺にも、霜が降りている。

「王妃様、寒くはございませんか?」

「‥‥大丈夫‥‥。私のふるさとは、もっと寒いから‥‥」

そんな冒険者達の相談を、暖炉の前一等地で眺めていた王妃は、フローラに問われ、頷いてみせる。しかし、その手がかすかに青白くなっているのをみた彼女は、お琴にこう言った。

「さすがに冷えてきましたわね。琴さま、日本には火鉢や懐炉というものがあると聞きましたわ。暖炉やストーブだけで寒いなら、王妃様に勧めてみたらどうかしら?」

「それならぁ、あたしが使えるって言うかぁ、持ってるって感じぃ。せめて王妃様だけでも、体験させると良いって感じぃ」

フローラの提案に、大宗院亞莉子(ea8484)が、荷物の中から、ちょっと焦げた感じの布と皮袋を差し出した。中には、焼かれて赤くなった石が入っている。それを、彼女はぽいっと暖炉の中へと放り込んだ。

「熱いから気をつけるって感じぃ」

それを、暖炉用の串で取り出し、皮袋の中に入れる。あっという間に、忍者御用達温石の出来上がりだ。

「お風呂を溶かすのにも、使えるかしらと思ったのですけど、難しいかしら」

「では、良さそうな石を探してまいりましょう」

その間に、フローラ達は、お琴と共に、焼き石に良さそうな石を探しに、ホットレイクから下流に広がる川へと向かうのだった。

「先生、こんな石でいいんですか?」

「ああ。だいたいお前の二つ拳くらいが良いと思うぞ」

そこには先客がいた。レンジャー用軽装備を身につけたアルヴィンと、その師エルンスト・ヴェディゲン(ea8785)である。アルヴィンは、そこかしこに落ちている石から、良さそうなものを拾い上げては、エルンストに見せている。それはまるで、宝物を探しているような、そんな光景だった。

「あら、ずいぶん仲がよろしいんですね」

知らないお琴、ただの石拾いなのに、妙に嬉しそうにしているアルヴィンを見て、感心したようにそう言う。

「そりゃあ、イギリスにいた頃だから」

「あーあ。私も早くダーリンと会いたいって感じぃ」

一方、常葉一花(ea1123)と亜莉子はと言うと、2人がとっても仲が良い事は、周知の事実だったりするので、うんうんとうなずいている。特に亜莉子は、愛するダンナ様を想ってか、ぷうっと頬を膨らませていた。

「って、何を覗いている。お前ら」

「「「ひやぁぁぁ!」」」

じろっと睨まれて、浮き足立つ3人。勢い、くるりと踵を返して、お邪魔しないように逃げようとする。が、その足元にウィンドカッターが突き刺さった。

「ごめんなさい〜、悪気はなかったのです〜」

思わず足を止めてしまったお琴、お説教させられる〜! とばかりに、小さくなる。

「別に怒っちゃいない。お琴嬢、ちょっと頼みがあるんだが」

「なんでしょう〜」

静かな声で言われて、恐る恐る目を開けるお琴。と、エルンストはそんな彼女に、こう言った。

「いや、作る風呂なんだが、一応蒸し風呂も用意してくれるとありがたい。好みも楽しみ方も色々あった方がいいだろう」

てっきり無理難題を言われるのかと思っていたらしいお琴、きょとんとした表情で、目をぱちくり。そして、なにやら思い当たったように、ぽんっとてを叩く。

「王妃様以外の方も、おいでになりますし、普通のロシア風呂も用意しておいた方が良いかも知れませんね」

お琴や冒険者はともかく、ごくごくまっとうなロシア人は、湯船に浸かると言う習慣はない。考えているお琴に、エルンストは先ほどから集めていた石を差し出した。

「こいつは、例の精霊対策に集めていたんだが、蒸し風呂なら使うだろう。後で持っていくので、使ってくれ」

一抱えほどあるその石は、ロシア特有の蒸し風呂には、ちょうどいい量だった。

さて、準備を終えた冒険者一行は、様々な手段で、精霊を呼び出そうとしていた。

「誤解で氷付けだなんてはた迷惑な奴だな、まったく」

そう言って、焚き火に薪を追加しているシュテルケ・フェストゥング(eb4341)。

「こうしていれば、向こうの方が出てきてくれると思うが‥‥確証がないな」

次第に緩んでくる気温に、そう言うエルンスト。しかし、一向に精霊さんは現れない。小一時間が過ぎた。

「別にぃ、熱いものはぁ、火だけじゃないしぃ」

業を煮やした亜莉子が、そう言ってペットの芙蓉を呼び寄せる。そして、火鉢の上で燗をする要領で、お湯を沸かし始めた。いい感じに湯だったそれを、亜莉子は凍りついた木の根元へかけようとする。

「すとーーーっぷ! それだと、根っこまで茹っちまうぜ。それに、融けた氷が、また凍ってしまうと、もっと問題だし」

あわてて止めるシュテル。それに対して亜莉子は、不満そうに「うーん。火加減が難しいって感じぃ」と、氷を入れている。その間に、エルンストがレジストコールドの魔法をかけていた。

「これで、少しは保つはずだ。あとは、石が焼けてから、どうにかしよう」

そう言って、彼は焚き火の中に、この間集めた石を放り込む。それは、程なくして赤褐色に焼け上がり、氷を蒸発させるほどになった。

「よし、木が傷まないように、これでくるんで、地面を暖めるんだ」

シュテルが用意していた厚手の布を皆に配り、石を包み込む。そして、あらかじめ敷いた藁の上に、等間隔にそれを置いた。

「これなら、熱くないかもって言うかぁ、あったかいって感じぃ」

融けた所にさらに藁を敷き、冷えないように工夫したその上で、ぬくぬくと猫のように丸まっている亜莉子。その様子を見て、シュテルはこれ見よがしにこう叫ぶ。

「そうだろ? 暖かいのは最高だな!」

しかも、それは彼女の方を向いて‥‥ではなく、アルヴィンが目撃したと言う少年が現れた方向へ向かって‥‥だ。

「こらぁ! 何してるんだよ! せっかく綺麗に花が咲いたのに!」

と。そこまで盛大に暖められて、黙っていられなかったのか、木々の間に一陣の冷風が吹く。それが収まると、氷で作った彫像のような外見をした少年が、姿を現していた。彼は、エルンストの後ろから、隠れるように様子を見ているアルヴィンを見つけ、不満そうに口を尖らせる。と、彼と交代するように、前へと進み出たエルンストは、自分の名と立場を名乗った後、こう尋ねた。

「少し聞きたい事があるんだが、もしや我らは、君の縄張りに、立ち入ってしまったのかな?」

一瞬、きょとんとする精霊。しかし、尋ねられれば答えないわけにはいかないようで、はるか彼方‥‥キエフ方面を指差し、こう言った。

「縄張り? うーん、そう言われれば縄張りだけど、ここを含めて、もう少し北側の森の中までが、担当区域かな。今年はもう少し冷えた状態にして起きたかったんだけど、いきなりこんなの作るから」

やはり、縄張りを荒らされて、頭にきているのだろう。そう思ったエルンストは、素直に非礼をわびる。

「すまない。悪気があったわけじゃない。ただ、人の子は、寒いと色々と不都合があるんだ」

「僕らにとっては、暑い方が不都合だよ」

ふんっとふてくされる精霊。と、今度はやっぱり白一色のローブを身につけたフローラが、彼に諭すようにこう言った。

「汝、隣人を愛せよ。良かれと思ってしたことでも、相手にとって迷惑になることもあるのです。 まずは互いに許すところから始めませんか?」

にこりと笑いかける彼女。こういったところは、さすがに聖職者然としている。その間に、シュテルが火鉢横のアルヴィンをつついた。

「アルヴィンさんもなんか言ってやってよ」

「そうだぞ。余り気を使いすぎずに、不都合があったら言うようにした方が、むしろトラブルは少ないだろう?」

エルンストにもそうアドバイスされ、頷く彼。そして、意を決したように両手を握り締め、顔を上げる。

「あの‥‥。確かに気落ちしてたのは確かだけど、それは別に暖かいから‥‥じゃなくて、その‥‥湯船が怖いから‥‥だったんだけど‥‥」

正直に、自分が苦手だった事を告白する彼。満足そうにうんうんと頷いたシュテルは、彼をフォローするように、その横で、こう説得する。

「氷の華はすっごく綺麗だけど、俺たちも花も氷の中じゃ生きられないんだ。あんたたちが夏の間、冬が待ち遠しいように、俺たちも冬の間ずっと待ってた春なんだ。頼むから元に戻してくれないかな?」

「ねぇ、春の精霊さんが楽しく外で遊びたいって云ってるってカンジィ。春の精霊さんがぁ、寒くて出れなかったらぁ、もう一年待たなきゃいけなんだよぉ。可哀想ってカンジィ」

亜莉子もそう言った。そして、足音を忍ばせた一花が、彼の肩をやんわりと抱きしめる。

「綺麗な雪景色も、それはそれで嫌いではないけれど、やっぱりあったかぬくぬくのほうがいいかな〜って思いますわ。ね?」

「うわっ。何するんだよ」

そのまま、寝かしつけるように吐息をかけられて、驚いて飛びのく精霊少年。逃げられちゃった一花は、頬のあたりをぽりぽりとかきながら、悪びれずに一言。

「いやー。お休みの時間だから、ちょっとこう寝かしつけようかと」

「女は嫌いだよ。べーっだ」

そのとたん、精霊少年は、どこで覚えたのか、あっかんべーとやってみせる。そんな彼に、エルンストは近づいてきてこう頼んだ。

「個人的なことなんで、別にいつでもいいんだが、うちでペンギンを飼っていてな。時々は家に来て、冷やしてくれるとありがたい」

それなら、どこにも迷惑はかからないだろう? と、そう言いたげな彼。口元に、かすかだが笑みが浮かんでいた。

「‥‥き、気が向いたら行ってやるよ」

そっぽを向いたまま‥‥多少顔を赤くして、そう答える精霊少年。この後、本当に訪れたかは定かではない。

さて、それから一時間後。

「やっぱりぃ、ジャパン人の正装はぁ、これって感じぃ」

亜莉子の方は、十二単姿で、頭もそれに合わせて結い上げていた。どうやら、これに時間がかかっていたようだ。だが、問題が一つ。

「‥‥ちょ、ちょっと待て。衣装が違うぞ」

自分の用意した薄氷色の花模様着物ではない‥‥と、目を丸くする議長。

「え? そ、そうですか‥‥?」

驚くフローラ。いや、良く見ると着物そのものは、議長の贈ったものだったが、袴は紺色。そして、その上には見慣れたエプロンが装着され、頭にはご丁寧にヘッドドレスまでついていた。

「一花っ。またお前かっ!」

そのパーツに、見覚えのあった議長、後ろでまるで侍女のように控えていた一花を怒鳴りつける。

「をーほほほほほ。何の事ですかしらぁ。私、お菓子とデザート持ってきますねー」

が、彼女は悪びれずにそう言うと、銀のトレイを持ったまま、ぴゅーっと台所へ。その後ろから、亜莉子が「温泉っていったらぁ、お饅頭に緑茶ってカンジィ」と、リクエストをつけていた。

「デザートが来るまでの間、王妃様にはこちらを」

呆れ顔の議長。長いため息とは対照的に、その方が動きやすいせいか、フローラも何食わぬ顔で、持ち込んだ漆塗りの酒器を差し出す。

「ジャパン伝来の品です。私は‥‥授乳がありますので、飲めないんですが」

とぷとぷと酒を注ぎ込むフローラ。その視線の先には、揺りかごで同席する子供の姿が。

「可愛い〜」

「子供‥‥」

お琴は目を輝かせるが、王妃はちょっと小さくそう呟いたきりだった。まだ、彼女は国王ウラジミールとの間に、子がない。それが、一抹の寂しさを呼んでいるのだろう。それに気付いたフローラは、子を抱き上げ、王妃に差し出した。

「王妃様、抱いていただけませんか?」

「‥‥よいの、ですか?」

表情こそ変わらないが、ためらうように‥‥確かめる。フローラが頷いて、その腕に、自身の子を抱きとめさせる。子供の方はと言うと、泣きもせず、大人しく抱かれていた。

「‥‥名前、は?」

「長男がフェーリークス、長女はフォルトゥーナ‥‥と申します」

王妃が尋ねると、議長がそう答える。双子らしくよく似た2人に、両親は幸運の名を授けたようだ。その際、散々悩んで冒険者に聞こうかと一瞬考えた事は、記録係のみぞ知る出来事だが。

「お菓子が来ましたよー」

そこへ、一花が餅の残りと芋をあんにして、菓子を作ってくる。飲めないフローラの為にか、ジャパンから特別に取り寄せた茶も用意していた。

「それで、最近の情勢は、どうなっているのですか?」

「最近までぇ、キャメロットにいたからぁ、その事について話すってカンジィ。でもぉ、私はぁダーリン一筋だからぁ」

お琴が、肝心の情勢を尋ねた。だが、亜莉子は相変わらずのろけ話に精を出している。

「いや、イギリスの事ではなく、国内の情勢についてだったんだが‥‥」

「えっとぉ、流行の洋服なら詳しいって感じぃ」

議長がそうフォローを入れるが、彼女は自分の得意なジャンル‥‥すなわちおしゃれの話しかしていない。

「英国では円卓の騎士が割れてアーサー王と戦ったようです。 ロシアの王国が相争うようなことには‥‥」

そう言い掛けて、はっと口をつぐむフローラ。まずい事を言ったかしら‥‥と、周囲を見回すフローラに、議長が大丈夫と言った風情に頷き、代わりにエルンストがこう述べた。

「ならないとも言いがたいな。チェルニゴフ公国の大公周りになにやら動きがあったらしいしな」

「そう‥‥ですか」

フェーリークスを抱いたまま、残念そうに言う王妃。と、そこへ議長がこう告げる。

「もう少し、調査が必要でしょうね。もしかしたら、冒険者達に、各諸侯の元へ赴いてもらうかもしれません」

だが、お茶を飲んでいたシュテルは、そんな大人達の重苦しい雰囲気を打破するべく、明るくこう言ってくれた。

「そうかなぁ。最近受けた貴族からの仕事はどれも領民のためだったし、不穏な動きとかは特に感じないかな。王妃様の心配しすぎだよ、うん」

そのまま、にぱっと笑い飛ばす彼。しかし王妃はそれでも、心配そうな風情だ。

こうして、お茶会は無事、幕を閉じた。皆は土産を貰い、それぞれの帰途へとつくのだった。