【ファーストミッション】はじまりにかえる

【ファーストミッション】はじまりにかえる

|

■ショートシナリオ担当:紺一詠 対応レベル:1〜3lv 難易度:やや易 成功報酬:0 G 78 C 参加人数:8人 サポート参加人数:-人 冒険期間:08月22日〜08月29日 リプレイ公開日:2006年08月31日 |

|

●オープニング

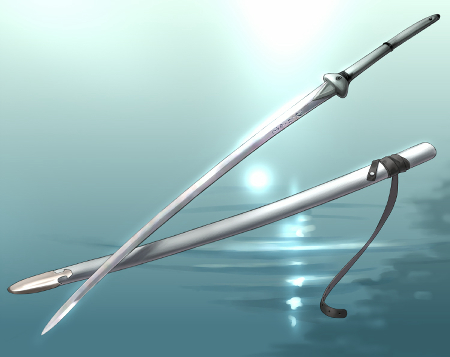

「この刀を、ある岩屋の深奥にある、鎮守の宮におさめてほしいのです」と、依頼人の娘子が卓上に置いてみせたのは、よくよく使い込まれた日本刀。名だたる刀鍛冶の作というのではなさそうだけれども、依頼人にことわりを入れて鞘から解いてみせれば、玉を散らして虹を曳く、鋼の抜き身がぎらり。拵えのすみずみにいたるまで、丹念な手入れがゆきとどいている。触れるそばから持ち主の愛着が肌に沁みるような、ずしりと貫禄あふるる一品だ。

「この長刀は、いつも祖父とともにあったそうです。祖父はひとかどの侍でした」

今は、昔。

依頼人の祖父がまだまだ血汐の熱い若者だった時分、度胸試しにもぐりこんだ岩屋を尽くして至った先にて、ぽつねんと据えられた社祠を見つけた。そこで、ふとした恣意で誓ったらしい。それはもう武士の願掛けといえば決まっている、立身の万望、才幹と精進と人道でゆけるところまでゆくことを、彼はその日しかと内面にきざんだ。

矢のごとく、時は、過ぎた。青二才は、一徹な老翁となった。大願――といえるほど、しっかりしたのではなかったが――彼の所望は果たされた。そりゃ一国一城の主とはいかなかったが、信頼と忠誠に値する主人に仕え、誰からもみとめられる栄達をなしとげ、やさしい家族に囲まれ、一線をしりぞいたあとは過剰も欠落もない安らいだ日々を送った。

「ですが、祖父はつい先日身罷りました。大往生でした。幸せな生き様だったと思います。そんな祖父の唯一の悔い、臨終の際で息も絶え絶えに申しますことには、祖父はかのお宮に御礼をかえしていないそうです」

遺言を受けた孫娘がそこへおもむかず、ギルドに依頼が持ち込まれたからには、きちんとしたわけがある。依頼人の祖父がかつて「度胸試し」に使ったことから分かるとおり、そこは武芸の心得のないものがふらりと寄れる行く先ではないのだ。

当の岩屋の通路は、七曲がりの別称があるぐらいにうねうねとくねってはいるが、ほぼ一本道らしいから、混乱の心配はなかろう。なお幅は平均でおよそ三間(約5.4メートル)、片道は何事もなく――平和の裡で約三時間ぐらいであろうとのこと。

ではいっとうの難題はなにかというと、そこがお化け鼠(ジャイアントラット)の巣窟であるということだ。なかで気の荒い数匹は、生き物の跫音がすれば、逃げ出すどころかあちらから姿をあらわして襲いかかってくるという。お化け鼠は野犬ぐらいの尺もあり、野犬よりもなおいっそうすさまじい気性をしている。

今は亡き主人からはるかに隔てれた刀の下緒が、ふぅわり、ゆぅらり、結びつく糸口のないのをどこかさみしげに揺らいでいる。

「祖父は、半生の盟友である愛刀を、彼のはじまりの地へとかえしたがっておりました。なにとぞよろしくおねがいいたします」

●今回の参加者

ea2751 高槻 笙(36歳・♂・志士・人間・ジャパン)ea6393 林 雪紫(29歳・♀・忍者・人間・ジャパン)

eb1241 来須 玄之丞(38歳・♀・浪人・人間・ジャパン)

eb1795 拍手 阿義流(28歳・♂・陰陽師・人間・ジャパン)

eb5289 矢作坊 愚浄(34歳・♂・僧兵・河童・ジャパン)

eb6029 うひゃひゃ ひゃひゃ(29歳・♂・侍・パラ・ジャパン)

eb6050 アオイ・サクヤ(14歳・♀・僧侶・シフール・インドゥーラ国)

eb6055 中野 拓勝(25歳・♂・忍者・人間・ジャパン)

●リプレイ本文

●――約束の待ち合わせに、三人の冒険者はまにあわなかった。これが取っ付きの新人だというから刻限をおもいちがいしたのやもしれぬ。では他の五人はといえば、ギルドからの依頼を呑むのもずいぶん為慣れたものたちばかり、そう懸念せずともどうにかなるかと思いきや、林雪紫(ea6393)の青い瞳、水晶の破片を刻みつけたよに、彼女の愛する天象のいろどりがちらちらまぶしい。

「でも、雪紫も冒険は初めてなのですー。ドキワクですね☆」

これまではずっと、花嫁修業とお昼寝の毎日だったそうで。――くだんの洞穴、とばぐち、へ、銀雪色の素っ首をこくんと投げ込む模様などは、忍びが(御内密に)警戒のためにそうしているというよりは、宝の箱を寸前にした子どもがどこから手を付けようか、有頂天でのぼせているふうが、より近い。

「わぁ、真っ暗です。なんだかひんやりしてますです、井戸をのぞいてるみたいです、なんだか冒険ってかんじ〜♪」

「じゃ、灯火を付けますよ。コウギョク、付いておいで」

「ほんとうに明るくなりましたですね」

拍手阿義流(eb1795)がすいと洞穴に向けてほんの一歩を、あとから引っ付く、不思議な輝き――としか喩えようのない、たよりなく浮揚する珍妙な球体――が、夕闇めいた薄暗がりに燐光のさざなみをぽぅっとまるくひろげる。それはどこか祭の雪洞によく似たり、いきおい雪紫の喜気を殖やす。

「洞窟って綺麗なお花がありますですか?」

「残念ながら、日光がとどきませんから。せいぜい苔や茸でしょう」

「‥‥ちょっと、しょぼーん、です」

「陰陽師の旦那。なにやら妙に親切だねぇ」

と、来須玄之丞(eb1241)、くすり、と男振りのよい顔付きを、けれど、蓮っ葉な狐のように底意地の悪そうな、ななめにゆがめる。

「でも、そう見えてもその子は、もう立派に成人だよ」

「はい。もうハタチです、オトナなんです☆」

「な、なにをおっしゃってるんですか。人を幼児趣味があるように‥‥ん?」

――阿義流、まじまじと雪紫を見直す。雪紫、薄い胸をはり、にこにこと阿義流を見返す。ステインエアーワードやブレスセンサーでそこらの案験を終えたばかりの高槻笙(ea2751)――残念ながら入り口にはたいした名残はきけなかったのだが、けれどそれが所以ではない哀れみに、深々と嘆息、阿義流から目線を上手にはずしながら。

「‥‥男って哀しいですね」

「苦界に煩悩は付き物ぞ。が、いささか修養の不足のようだな」

矢作坊愚浄(eb5289)が髑髏の数珠をじゃらりと鳴らす、玉のたがいに擦れ合うありがたいきしみは、阿義流をまるで安らげず、気品のある唇はただひたすらに、ちがいますよ、ただの親切で、と、もはや誰に向けているかも分からぬ釈明をくりかえすのだ。

●

さて、入場。

「偵察は得意なのですよ。ニンニン☆」

と、雪紫が先回り、いくらかの間合いをおいて玄之丞、刀持ちとなった笙、コウギョクで前後を照らす阿義流、どんじりに控えしが愚浄。コウギョクが差し込むおかげでおぼろに幽明が映えるなか、玄之丞が馬酔木のように猪突に折れ曲がる角へ小石を投げてみれば、きっきっと刺立った鳴き声と、帰り道を違えたらしいただの小鼠、ふらりと迷い出て。無辜の迷い子まで蹴潰す心算まではない、玄之丞、おぉっと、とばかり片足撥ね上げる。と、行列はおのずと留め置き、そのてすき、笙はふたたび青色を点けた。

「どうだい、風霊さんからなにか聞けそうかい?」

「‥‥どうも、少々、面倒ですね。いるのは分かるんですが」

魔法を妨げているのは、鼠の動きの鋭さと激しさだ。いたと思ったら、こちらの所在を気取ったかさぁっと動き出すので、元々曖昧な魔法というのもあって、ここ、それ、と、つぶさに居場所をしめしてやれないのだ。尋ねた側の玄之丞、べつにいいんじゃないかい、と、気にしたふうもなく、背中の荷袋にたくしこんだ榊の青葉がたいして落ち零れておらぬのを見届けて、笙へニヤリと、けれども阿義流にしむけたのよりはいくぶん正直な破顔。

「まぁ、焦らなくてもいいよ。鼠退治に来たわけじゃなし」

「あぁ、でも、おおよその距離なら分かりますよ」

「備えには十分の知らせであろう」

愚浄、一旦停止をよいことに、来た道程をふりかえる。先程の小鼠がてんつくてん、と、転げて、やがて薄闇に還元する。――あれがもしも仔ならば、その向こうで親は待ち侘びているのだろうか。小さきもののつつがない道行きを弓手の火の気を掲げる仕草で祈ってやりながら、いざ行進の口直し――だけど、それも長くは続かなかった。

「抜き足、差し足、これがほんとの「忍び」足。蛙足は平泳ぎで、大根足は‥‥雪紫はちがいますですよ、ちがうといいな」

胡乱な小唄で道すがら手前を励ます雪紫の歩みが、ふと突き当たる。

雪紫、そろりと八面に目線をめぐらせる。くん、と、鼻先をひくつかす。朱が白へ遷ったような、あからさまな異状はない‥‥ただ、目と耳と鼻と、部分から粘り気をもって沁みつくような、なにか。冷たい風に押されたようで、ほんとうの忍び足になりながら、雪紫は一度還る。

「ちょっと怖いかんじです」

「そういえば、鼠にしては大きな足跡が見えるような‥‥」

屈折をくりかえしたせいで大分距離感が薄まっていたけれども、魔法がおしえてくれたのはこのあたり――葦火の光の輪にけぶる天井に、笙はひたむきに目を据える。だが、観察はさほど長くは続けられなかった。

鼠――威嚇もせず、恫喝もなく、矢が的に吸い込まれるがごとき一つ覚えのまっすぐ、真っ黄色の歯を剥いてきたのだから。五体の陣を、五色の錦と同列としゃれこむわけにもいくまい。

「こりゃあ御挨拶だねぇ!」

ぎん、と、真珠色のうつくしい白刃をしならせて、『八雲』の家宝で、玄之丞、鼠の牙の浸食を受け止める。大立ち回りはたしかにできそうにもないが、こうして防護に用いる分には苦がなさそうだ。小型の俵ほどの四つ足に加速をつけて寄っかかられるのは、感電したか、というくらい、利き手はびりりとたいそう重かったけれども。

前方からの襲撃者の一が、器用に重力をわたり、後方へも回り込む。愚浄、先刻の仔鼠にとどけてやったのとはさかしまの、目下はあきらかな対立の意で、鼠の鼻面に炬火を押し付けようとする。が、炎とは切り離されてここまで大きくなったくせに、お化け鼠に光熱への辟易はない。それだけの、身も世もない畜生にしては座った肝玉に、

愚浄の、仏具に成り代わって右手から生えた小太刀さえ生き餌とみるのか、飲み干そうとする鬼気が、途端、凍り付く。阿義流の紡ぐ、投影の鉄条。暗い茨にからみつかれて、鼠の歯牙のあわいから、ふぅ、と、節榑立つ痛憤の息の根がおちた。

「さぁ、今のうちに!」

「南無三。来世で釈尊の憐憫を受けられよ」

過多の嵩の鼠から糸を引いてしだれる血汐の闇は存外に少なく、身勝手と知りつつそれが愚浄を、しん、と、冷ます。

逆に、苦戦していたのが前方の――笙。魔法のための指を搦める、総身でもって刀に尽くす、あまりで迫撃を避ける、注意の行き場のことなる、この三点を連立させるは並みでない。肉食と空腹の本能で、お化け鼠が彼を迫撃する間際、ついに携行を観念する。

「雪紫さん、これを」

「はぁい、です。ぎゅっ」

ぎゅっと口にするのと丁度に、ぎゅっをする。刀を掻いだき、つくばう雪紫を庇うように、利刃を押しやって鼠をはじく、厚い毛皮でそれを噛み、鉄針によく似た体毛がばらりばらりと外れくじのようにむなしく舞った。

「‥‥宮へと結ぶ道で、いらぬ流血は避けたいですね」

「急ぐとするかい?」

玄之丞は悪たれ口のように気安く応じながら、たん、と、目玉を奇っ怪に光らせる齧歯類へ、切っ先を衝きはむ。笙の返答のできあがるまでも、低音の律動は、一定をたもって絶え間なく。刀を旗印のように切りよくふりあげれば、峰は岩に搗ち合い、戛、と、打ち火をまぶす。

「じゃあ、走れ!」

そんな襲撃の一、二度の果て、

●

「着きましたですか? ここですか?」

「ここでしょう」

ほぅっと安らぎの息をつく阿義流の応答は、責務の荷を降ろせることを知り、いかにも軽い。ここですね、と、小鹿のだく足で跳ね回る雪紫を抜き、笙、ずいと神域へ踏み入れる。そこはたしかに、神が、もしくは神に近しいものがあるのかもしれぬ。なんなれば、先程まであんなにうるさかった鼠の存在が、掃き清めたようにさっぱりして、ぱたぱたいう跫音すら鼓膜を割りやしない。尽くして至ったわりには、ひらけている、亀裂のような行き当たり。

――小さな宮の小さな庇には、緑青が吹いてある。薄く積もる塵埃は、冒険者らを歓迎するように、或いは目覚めをうるさがるように、ちぎれた身頃をふわりとひるがえらせる。

「ふぅん。随分と意味深じゃあないか」

と、諧謔にまぎらせながら玄之丞はいがらっぽいさなかにひょいと嗅ぐ、秘密と神妙の入り交じる、懐かしい、香気。

「どうやら、長らく参詣する人もいなかったようですね」

「‥‥然り。支度は無用とならなかったようであるな」

愚浄が支度といったのは、笙がわざわざここまで持ち込んだ、濯ぎの水。だが、そういう愚浄だって似たようなお膳立てをきちんとこしらえてきたのを、笙、ちゃあんと承知していたから、夜の芯のような漆黒の瞳を晴れ晴れしく、深く、遠く、透きとおらせる。

「雪紫もがんばりますですよー。掃除洗濯炊事は花嫁修業の基礎なのです」

「ま、悪いもんじゃなさそうだし。恩を売っといて、損はないかねぇ」

「となると、俺ひとりだけ怠けるわけにもいきませんね」

五人でやれば煤掃きだってあっというまだ。整え、繕い、拭き、洗い、祓い、そして、おしまいに奉納する。志士、高槻笙。依頼人からそれを預かったときのようにうやうやしく刀を捧げると、宮の手前に、据え付ける。愚浄が嘴から奉じる経文の調べはまどろみへ引き込むように物憂いけれども、笙の、依頼人からさずかった報告の礎となり、冒険者らが依頼人から背負った念願を、閉ざした祠の扉の向こうへしかと刻む。

「なむなむ。おやすみなさい、です」

「‥‥まぁまぁ、かね」

と、仕上げに榊と御神酒、ごとりと添えて。すると、久し振りに献上の積み上がったそこは、一張羅としゃれこんだよう。玄之丞はまるで自分が大変な芸術家になったような気がした。これだけおめかししてもらえたら、神様じゃなかろうと上機嫌、なんだってやりとげたくなるやもしれぬ。

「なにかお祈りを?」

「ん。まぁ、帰り道も何事もないようにってさ」

言うまい、願掛けとは秘めてこその願。――飾り気ない、初心回帰に武芸精進、いまさら言の葉にするまでもなく、それはなぞるべき道理、曲げられない信念。

「――‥‥さぁて、そろそろおいとますっかね」

「そうしますか。もしかしたら、この祠も、そろそろお休みになりたいかもしれませんから」

笙、折った膝を、薄の葉の立ち上がるような柔軟さに伸ばしながら、去りかけた祠にふと首をまわす。岩屋はただそこに、百年前からあったように、百年後もいすわることを決めたように、正道をゆくものとしてそこにある。三度、深々と首を垂れる笙、しかし、頭をもたげるとき、自身にも思ってもいなかった言質がつと口にのぼる。

「もしかすると、帰りにも血を流してしまうかもしれません。‥‥こんな言い様は恥知らずだとは思いますが、許してくださるでしょうか?」

無血へ導く智慧こそ人――そこまでは、まだ強靱であれないのです。

と、

ひら、ふわり、と、

閉鎖の岩屋の奥底に、神の残響が花めいて、一陣、くるりと渦を巻く。