【黄泉の兵】救護班

【黄泉の兵】救護班

|

■ショートシナリオ担当:紺一詠 対応レベル:2〜6lv 難易度:難しい 成功報酬:1 G 69 C 参加人数:8人 サポート参加人数:-人 冒険期間:05月27日〜06月01日 リプレイ公開日:2005年06月03日 |

|

●オープニング

仲夏某日。亡者の軍団による侵攻は、摂津より帰還した大和国藩主・松永久秀公が京への救援を要請したことにより、新たな局面をむかえる。摂政・源徳家康、京都守護職・平織虎長、ともにこれを承諾、協力し、大和遠征軍を結成することとあいなった。京都見回組をふくむ正規部隊、新撰組、はては諸藩の応援、浪人の蹶起する義勇兵までが参加する巨大な軍勢が死臭濃い奈良の地へと出立する。

無論、冒険者とて呑気にかまえてはいられない。討伐軍とはいえ形式だけをととのえた足軽が多勢をしめるなかで、戦場経験豊富な冒険者へよせられる期待はおおきい。一連の戦いは経過の大部分を防衛や対処療法についやしていたが、此度の遠征が攻勢へと転ずる布石となるかもしれぬ。

人々の前途をうたいあげるは、とどろく凱歌かなげきの哀歌か。死者にすら見定めることのかなわぬ戦乱は、次なる舞台へと歩を進める。

※

義勇兵が結成される理由はいろいろだろう。あぶれものが身を立てる好機とばかりに組んだ徒党だったり、商魂たくましい戦泥棒のおもてのかおだったり、または純粋に傷ついた民への思いやりだったり、きっと存在の数だけ基盤の種類もあるにちがいない。

『義勇兵求む!』

質の悪い木板に刷かれた、勢いだけのつむじのような文字。

少年はぼんやりと、誰が打ったともしれぬ立て札を、みあげている。

名は梶丸。せんだって滅亡した陰陽村の生き残りのひとりだ。いや、正確なことをいえば、彼を生き残りといいきるのはまちがっている。京でそだった梶丸は、陰陽村が襲撃されたとき、たまたまその場に居合わせたにすぎなかったのだから。母をうしなった彼は、冒険者の援助により、村を脱出した。そのときに負った軽傷も癒え、彼は欠落した日常にいつでも戻れるはずであった。

手を伸ばす。爪先立ちでふれた文面はあたらしい。がさつく墨が指紋のすきまにもぐりこむ。べたりべたりとたしかめるように撫で回すと、指の裏までまっくろに汚れた。

――‥‥でも、あのときは、こんなものではなかったな。

皮膚ににじむ血は、世界の終わりが来るまでこのままなんじゃないかと思ったくらい、どこまでも彼を濡らした。

梶丸はうつむく。片時かんがえこむと、勇んで顔をあげ、次は立て札のすみに注目した。これまた品のない書体で記された住所を口のなかで二度三度復唱してから、体をそむける。たった今決めたばかりの行き先へ、馳せる。

※

この遠征がはじまる以前より、災禍の地に慈悲をほどこそうとする人間がいないわけではなかった。けだかき奉仕の精神により救護班を組織し死傷者をみまうといった草の根の運動も、数は少ないながらいくつかはおこなわれてきたのである。

しかし、今日に至り、少々奇妙な報告がもたらされる。

どうも、それのみ、を目標とし、掃滅をつづける不死者たちがいるらしいのだ。

救護班としてうごくものたちは、戦場の矢面には出ず、後方、あるいは戦線の去った土地での活動を中心としてきた。しごく単純化した順序からいえば、彼らが斬り込まれるときは終盤でなければならない。にも関わらず、まるで空から火でも降ってきたかのごとく、戦場から遠い場所で救護班が壊滅する事件があいついだ。

亡者の指揮する遊撃部隊のしわざであるとも考えられるだろう。だが、戦力の低い救護班とはいえ、所属していたもののなかにはそれなりに目の利くものもいたはずなのだ。非戦闘地域で、一人、二人の脱出者もださない、徹底した壊滅が連続するのはどこかが不自然である。

そこで、冒険者たちに次のような依頼がくだされた。囮としての救護班を組み、この事件を調査する。もちろん以降の作戦行動をくじければ、それにこしたことはない。冒険者たちが依頼に集中してとりくめるよう、べつに二、三人の看護にたけた義勇兵も同行し、救護班としての活動をおこなう。

その義勇兵のなかに、梶丸が、いた。

●今回の参加者

ea2984 緋霞 深識(31歳・♂・浪人・人間・ジャパン)ea7125 倉梯 葵(32歳・♂・浪人・人間・ジャパン)

ea8502 大空 北斗(26歳・♂・侍・人間・ジャパン)

ea9679 イツキ・ロードナイト(34歳・♂・レンジャー・人間・イギリス王国)

eb0221 紅 千喜(34歳・♀・武道家・ハーフエルフ・華仙教大国)

eb1565 伊庭 馨(38歳・♂・志士・人間・ジャパン)

eb1865 伊能 惣右衛門(67歳・♂・僧侶・人間・ジャパン)

eb1963 蘇芳 正孝(26歳・♂・浪人・人間・ジャパン)

●リプレイ本文

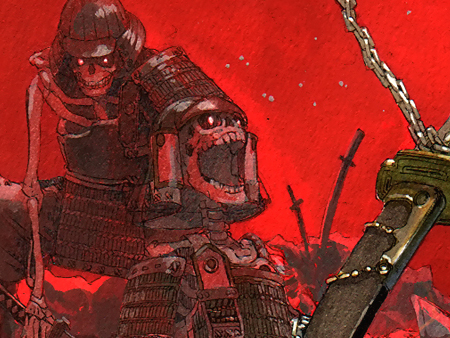

●前戦場のごとし、とは、ぬきさしならない情況をたとえる言い回しだが、ならば生粋の戦場にはいったいどんな形容をおくってやればいいのだろう。異様の鳥語とまごう矢声が地平をかきならし、百合の花弁にしたたる紅の熱性、大地の器からあふれんばかりの腐臭、死臭。

「これ‥‥無理に脱がさないほうがいいんじゃないかしら。イツキさん、どう?」

紅千喜(eb0221)は、熱傷で熔解した傷兵の腕を用心ぶかくもちあげた。イツキ・ロードナイト(ea9679)の首肯に自信を得て、濡らした布をあてる。と、燈心を潰す音がして冷却はいっしゅんに失われる。また新しく汲んでこなきゃ、そんなことをぼんやり思う千喜をイツキが訝るように見やる。

「よく働くね」

「そう?」

千喜は首をかしげるが、すると手元がおろそかになり、集中をつくろえばイツキのほうに気を払ってやれなくなる。千喜は作業を優先することにきめた。イツキなら分かってくれるだろう。

「こういう状況でなんとかしなきゃって思うんだけど、あたまがうまく働かなくって」

しかたないわよね。肩をすくめる。嘆息はいまひとつ格好が付かなかった。

「じゃあ体を動かしてやるしかないじゃない。なにもしないよりはきっとマシだもの」

「けれど、何事もやりすぎるのはよくないよ。なんなら代わるから」

「だいじょうぶ」

それだけはきちんと微笑み、また別の――が、千喜は止まる。手を、閉じる、開く、鈍った連鎖。疲弊を自覚せずにはいられない。

「やっぱり代わってもらえるかしら? 疲れたときって怒りっぽくなるから」

「‥‥うん」

ハーフエルフの境遇とは、切立で一本足の舞踊を強要されているに等しい。外的事象にひそむ因子のなにが、いつなんどき彼女を赤目の狂気に駆り立てることか。おなじく一寸先は暗闇の広がる戦場で、万が一を警戒しようとする彼女の気持ちも分からないではない。

戦場。そう、それ。

イツキ、たいそうな息を吐きだした。

こんなに厄介だとは。冒険者であり猟師でもあるイツキだ、絶体絶命の危機ぐらいは覚悟している。だが彼の行動をはばむのは、それとはまったく別種のやりにくさ。無効化された指揮系統のもたらす情報の混濁、要するに、どこにでもある群衆の問題である。

少数精鋭の自分たちだけならば、まとめきれたろう。が、彼らが介抱せねばならないのは、痛みに理性を落とした人々だ。それが幾人も、黒山のごとくに。ひどいうめきに駆け付けてみればさっき診たばかりの傷兵‥‥ということもしばしばで、とても整理だった救護というものはできそうにない。軍学にはあかるい伊庭馨(eb1565)の指導も、伊能惣右衛門(eb1865)が鎮静の呪・メンタルリカバーも追っつかず。この遠征軍は元々がついさっきいっしょになった、という寄り合いに近く、互いが互いを確認するのも限度があった。

これではどこに黄泉人がまぎれていようと、知れたものではない。

それを危ぶんでいたのは、イツキだけではない。緋霞深識(ea2984)も、倉梯葵(ea7125)も、葵にいたってはもう一歩奥まった思惑まである。手当をしながら話しかけて『それ』を解消しようとしたが、石を積むように集まってくる石のようにこわばった人々、心根のやさしさが分別をぐらつかせるゆえか、思うようにはいっていない。

蘇芳正孝(eb1963)は、義勇兵たちに目を配る。素性のしれなさでは、隣にたつ彼らもほとんど変わりなかったのだから。が、疑心暗鬼をよどみなくつづけるのは、つらい。汗水ながす人々を邪推するよりは「てつだおう」と声かけるほうがよっぽど楽で――あとは葵におなじ。

しかたがない、とイツキ、千喜を真似てうそぶいた。「なにもしないよりはマシ」イツキは千喜から請け負った給水のため、木桶をもって近くの水脈へ走る。

ところで、今における人々をたしかめようとしたイツキたちと対称的だったのが、惣右衛門だったといっていいかもしれない。彼が知りたかったのは、事件の現場に残されたものいわぬ骸。実際の現場をたずねられたらいいのだが、今回、そこまでの余裕はない。だが、幸運なことに、同行の救護兵のなかにいつか訪れたものがいて、当初の目的はだいたいおさめられそうだ。

「あれは死人憑きの仕業じゃないかなぁ」

「ほほぅ。どうして分かりましたかな?」

「ほとんどの死人憑きって理性に欠けてて、複雑な行動はできないでしょう? そういう痕ばかりだったから。ぜったいに黄泉人がやったんでない、ともいえないけれど」

黄泉人に関して判明していることといえば、以前の陰陽村の調査で冒険者たちが得た情報が、ほとんどといってもいい。微塵に砕けた陶器の破片をまえに、二度と還らないことを嘆いているようなものだ。いっそ皆無であったほうがいさぎよく諦めもつくだろうに。

いやいや、と、惣右衛門、それは違いますぞ、と。

会話はつづく。

「しかし、いくら黄泉人といえど事後工作をするほどの時間もなかったでしょうな」

「それはそうだ。‥‥そういえば」

「ふむ?」

「遺骸が少なかったような」

どこかで聞いたような話だ。死人憑きと化し、場を去った。いっけん筋は通る。

しかし。

いくら死人憑きだからといって、命をうばった張本人に従うというのは、どこかが組み違ってやしないか? 敵、すら見失うほど死者のおかれた闇は昏いのか?

「んーっと、お邪魔?」

わずらいかけた惣右衛門の肩をたたいたのは、たしか休憩していたはずの千喜だ。片手でなにやら香ばしい匂いの盆を支えている。

「ただ保存食食べるだけじゃつまんないかなぁって、味付けしてみたんだけどどうかしら」

というか、手軽・簡便だからこその保存食なのだが。惣右衛門、勧められるまま一口頂戴する。

「これはおいしゅうございますな。この年寄りの口にも優しく合います」

「よかったぁ。他の人にもふるまおう。ねーそろそろお夕飯にしませんかー?」

かんがみるに、結局やすんでいなかったらしい。千喜、皆にはなばなしく呼び掛けて、惣右衛門も気付かされる。仏の安寧を説く身が気をおとしていては、はじまらないではないか。惣右衛門、いつものごとき笑みをとりもどし、つぶやく。僧莎訶。

●後

夜が来た。

大空北斗(ea8502)、四肢を上空にむかってのばせば、自然、見上げるかたちになる。星座も月齢もあの日とはちがう。だけど、今日も、夜だ。追想にひたろうとした矢先、そばに草のこすれる気配をかんじる。ともしい灯明をすかすまでもない、梶丸だ。声をかけてもいいかしら。北斗は無難な挨拶をとった。

「おつかれさまです」

ほんとうはなにも終わっちゃいないのだけど、疲労を癒す隙であることはたしかだ。返答はなかった。人がいるとは思わなかった、そんな気まずさが草を波のように揺らしている。北斗はひとり云いつのり、

「えーとね‥‥梶丸くん‥‥ごめんね、気に障ったら。もしかして、こういうのってはじめて?」

さっき見てたけどなんだか危なっかしかったから、と、口にさしかけた言葉を呑み込んだ。

「あれ、からどうだった?」

無言。北斗はそぅっと目を閉じる。

「‥‥僕は‥‥なにもできなかったのが悔しくて‥‥」

まぶたを撫でる、涼風。病に伏したてのひらのような冷たさ。

黄泉の兵が、烏合の衆ではないことを思い知らされた日から、季節は確実に移ろっている。

「‥‥ごめんなさい。なんの役にも立てなくって。とりもどせるなんて思ってないけれど、でも、」

「おい。こんなところで何してる」

こんなところ――という表現は道理である。北斗たちのいた場所は、陣ともいえる中心からかなりの距離があった、静謐を欲したらそうなっただけなのだけど。わざわざそんなところへ来たがる物好きがあとふたり、葵と馨。葵は憮然とした表情で、言葉をつづけた。

「休めるときに休んでおけ。徹夜になりかねんからな」

「あるいは眠れないのでしょうか」

やまぬ血膿のことさえ気にしなければ(まぁ無理だが)、不眠とは縁遠い、なかなか気持ちのいい夜なのである。しかし馨は云いきった。凍れる笑みをおもてにたたえて。

「慣れぬ戦場で就眠どころではありませんか? では、どうしてそんなけわしい道を選んだのでしょう」

じり、と追い詰められたように梶丸はやおらあとじさり、ぱっと駆けだした。どちらにも立てぬ北斗、すがるような哀れな視線を葵たちにむける。

「あの、」

「あぁ。張り番は俺たちがするから」

「それじゃ」

北斗、別離もそこそこに梶丸のあとを追いかける。惣闇に逃げ込まれたら加勢する気でいたが、ちゃんと人のいるところに戻ってはいるようだ。しばらくはだいじょうぶだろう、葵と馨、歩哨の任にもどった。

「子どもをいじめんなよ」

「あれは駆け引きです。それより、どう思います?」

黄泉人。風の噂にきいた梶丸の譫言からすれば、人へ成り代わる能力があるとみていいようである。葵にはそれをさらにすすめた推論もあった。前提として、生者の気が必要ではないか、という。

葵はふと違和感に気付く。陰陽村の決死行の際には、黄泉人はまごうことなき木乃伊だった。罠、ならば、ずっと人の姿であったほうが都合がよいだろうに。

「人の姿をとりつづけるには精気を定期的に吸収しなければならない、というのはどうだ?」

「‥‥なるほど」

「おーい」

ずいぶんと陣にちかづいたとき、そっちの方角から弓がぶんぶんと旗のようにまわされているのがみえた。長弓「鳴弦の弓」。深識だ。

「そろそろ交代か?」

「いえ、私たちもはじめたばかりですから」

「おや。そうだったか」

「どうした。寝とぼけたか?」

「るせ。人が親切に‥‥」

と。

ほのかな明るみが消えかけるところ、なにか、不気味にうごめく人型の。――正確には人型はふたつ。地に横たわるもの、それに被さるようにしているもの。渇いていないもの、渇いているもの。

「葵さん、あたりかもしれませんよ」

馨、ねじこむように利き手を刀の柄にかける。もう片方の手は、呪を組めるよう、あけて。

「あなたの姿格好には見覚えがあります。やはり傷兵にまぎれていましたか。その人をかえしていただきましょう」

「どうして? 此奴ただ死ぬだけだろう?」

「盗っ人猛々しい」

たしかに黄泉人が引きずっているものは、生を見放されたもの。しかし、そこまで追い込んだものたちこそ、黄泉の兵、勝手な理屈に葵はまどわされてなどやらなかった。

深識、弓弦に五指すべてをかけて、引き裂くように鳴動させた。剣戟にもよく似た唸りが、地を這い風を切り人を呼ぶ。冒険者たち、はじかれて集結する。神気の轟音に黄泉人がひるんだすき、葵がふところにきりこむ。標的は喉笛でなく、人。とりもどした兵は虫の息ではあったが、まだこちら側の住人のようだ。無謀ともいえる葵の試みが成功した理由のひとつに、黄泉人がほとんど抵抗しなかったこともある。まるでできの悪い子のいたずらをみはるように。

「惜しいな。渡してくれれば、三、ですんだというのに」

「三?」

「昼と夜を三つ累ねる。されば、此奴は我らが係累に」

「貴様!」

押しとどめるまもなかった。

正孝。めずらしく短刀をつかっている。蝶のようにひるがえらせて、偽装した刃筋からたたきこむ。捌いた、という感触だけはあったが、対する見返りが、血飛沫も、肉の繊維を断つ音すら、ともなわない。綿にたたきこんだようだ、と正孝は考えた。あぁ、黄泉人は嗤っている。その濁った爪が正孝の皮膚を斬る、ひとつ、ふたつ、手前に。

「正孝さん、どいて!」

「つうーか、これもダメなら俺はエチゴヤを訴える」

イツキのうつ矢は魔をかげらせて、深識のにぎる銀は月光にきらめいて。別個の弧の終着は同時であり同地であった。ふたつを胴にうけた黄泉人のひからびた唇が、初めて、嘲笑でなくゆがむ。

「よっしゃ。エチゴヤに返品はしないですむか」

そのあいだにも馨のとなえた水晶剣が行き渡る。不利をみたのか、余裕すらかんじさせた黄泉人の行動に変化が起きた。遅速の後退が、やがて高速の撤退へ。逃げ出したのだ。勢い込んで追おうとする北斗の肩を、葵が抑える。

「いや、やめとこう」

「どうして? 今のうちに」

「そうだ。つぶしておいたほうがいい」

ここで終わらせたい。調子に乗るのもこれまでだ。北斗の望みも正孝の決意も、もっともだがあえて馨は、二度、首を振る。

「深追いはしないほうがいいでしょう。私たちも疲れていますし、この宵闇ですから。それに、」

なにげなく馨は言い添えたつもりであった。たしかな確信ではない、しかし口にしたあとに、その、真実であることを悟る。

「黄泉人があの一体だけとはかぎらない」

冷や水を浴びせられたような気分だった。正体を知られたときのための、二重の策。刺激的な言語で冒険者をあおりたて肝心の救護班から離す――‥‥。そういえば、少しの戦闘のあいだにずいぶんと距離がひらいている。

「陽動か。なめたまねを!」

撤収のさいにはしんがりを務めようとしていた深識が、まっさきに帰し、馨の推測のあたっていたことを知る。危機一髪――否。梶丸が鮮血のにじむ肩をおさえてひざまづいている。とりかこむ死人憑き、黄泉人がそれらをしたがえている。数からいって、こちらが本隊。千喜の瞳、火炎のともる寸前に。

「怪我人になんて卑怯なことしてくれるのよ!」

そして、冒険者たちは――‥‥。

●終

あらかじめ撤収の機を考慮に入れておいたおかげで、彼らの帰還は致命的なものとはならなかった。梶丸の傷も深識の膏薬でおぎなえる程度だった。‥‥まにあわなかったものもいる。しかし、彼の黄泉人が奇しくも云っていたように、それは元々が危篤の床にあったものたちであった。

すべては救えない。

それが現世の悲。

「黄泉人は三日といっておりましたな」

「あぁ」

「それまでに手をうてば死人憑きとならないですむのでしょうな」

黄泉人の息のかかった死人憑きに。そうして彼らは連れ去られたのか、望まぬ醜怪に変えられて。

惣右衛門は数珠を手にとる。

「京へ還るまでに、いくつの村を弔えるでしょうか」

すでに決定のようだ。深識は苦く笑う。断る気はない、こんなところで生業魂を発揮するつもりはなかったけれど。

梶丸は昏睡している。北斗は自分も睡眠におちいりたかったけれど、必死にこらえて彼のとなりで目を開けている。

梶丸の傷は傷兵を守ろうとしたさいに、受けたものらしい。だから彼がめざめたら云ってやるのだ。よくできましたね、と。

「では、北斗さんには私から云ってあげましょう。梶丸さんは死なずにすみました、お疲れ様です」

馨に頭をなでられて――うつらとしたまぶたを通し、黎明の日差しがきざす。今日の始まりでなく、陰陽村から続いていた夕闇の、あの、遠い夜明けがここに。