貧乏茶店救出大作戦!

貧乏茶店救出大作戦!

|

■ショートシナリオ&プロモート担当:きっこ 対応レベル:フリーlv 難易度:やや易 成功報酬:0 G 39 C 参加人数:6人 サポート参加人数:-人 冒険期間:07月07日〜07月10日 リプレイ公開日:2006年07月14日 |

|

●オープニング

●今日も今日とて閑古鳥気持ちよく晴れ渡った昼下がりのこと。

浅草の表参道は今日も賑わいを見せている。

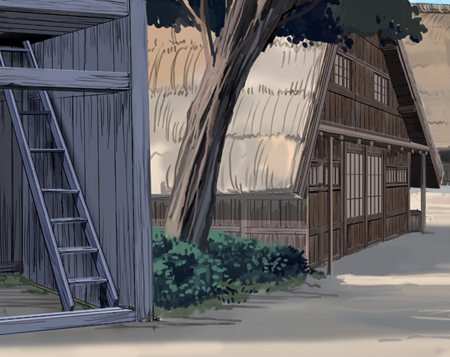

そこから一本逸れた道沿いに、その茶屋は存在していた。その名も『日陰茶屋』。

通りの向こうから人々のにぎわう声が聞こえてくるってのに、茶店の前は人っ子ひとり通らない。

いや、折しも表参道から続く細路地を抜けて現れたのは一人の少年。いや、高く結い上げた髪に袴と少年剣士のような出で立ちではあるが、よく見ると少女のようだ。年の頃は十三・四歳くらいだろうか。

「義兄さん、いるかい。詩衣だよ。留吉義兄さん!」

詩衣は茶店の奥に向けて威勢よく呼びかける。奥から現れたのは男がひとり。男は茶店の主・日陰留吉である。

「義兄さん、久しぶり! 元気にしてたかい?」

「‥‥‥」

にこやかな詩衣の問いかけに、留吉はこっくりとうなずいた。しかしその暗い表情、陰を背負った空気。とても元気からは程遠い。

さすがの詩衣も本当に元気なのか、詩衣を心配させないための嘘なのか判断しかねる。戸惑う詩衣を他所に、留吉は奥へ戻り、しばらくするとお盆にお茶と団子を載せて戻ってきた。

「そんな義兄さん、気を使わなくていいのに!」

「‥‥‥」

遠慮する詩衣だったが、留吉は無言で卓にお茶と団子を置く。暖かな湯気の立ち昇る色鮮やかな新茶の香りとふっくらとしたお団子の艶に負けて、詩衣はありがたくいただくことにした。

さすが、お茶所の故郷から仕入れているだけあってふくよかな味わいのお茶。そして甘すぎず、しかしお茶が恋しくなる絶妙な甘みの三色団子。いついただいても絶品だ。それなのに‥‥。

店内には詩衣以外の客は誰ひとりいない。

留吉のもとに嫁いだ姉・なごみが病に急逝してから五年。詩衣は週に一度はここを訪ねて来ていたが、薄暗い店内に客があるのを見たことはない。

姉がいた頃は店もそれなりにやっていたのだが、姉が亡くなってからはこの状態が続いている。詩衣の脳裏に留吉のあだ名がふと浮かぶ。

貧乏神留吉。

詩衣はぶんぶんと首を振ってそれを追い出した。

もともと留吉は気の利く優しい男なのだ。ただちょっと、周囲に影響が及ぶほど雰囲気が暗くてものすごく無口なだけで。

「義兄さん!」

突然立ち上がった詩衣に、留吉は少し驚いたようだった。その留吉の両肩をつかんで、詩衣は言う。

「おいらがこの日陰茶店を浅草で一二を争うくらいの茶店にしてやるよ! ちょっと待っててくんな」

呆然とする留吉を一人残し、詩衣は店を飛び出した。

向かった先は、そう、冒険者ギルドだ。

●少女の願い

「おいら、なごみ姉さんと留吉義兄さんの店を潰したくないんだよ! 冒険者の人たちだったら、何とかしてくれんだろ? おいらも何でも手伝うからさぁ!」

詩衣に詰め寄られ、受付係は目を白黒させている。それもそのはず、必死のあまり詩衣が襟首を締め付けているのだ。

苦しそうな受付係の表情にはっと気がつき、詩衣は手を放した。

「げほげほ‥‥ふう。落ち着いてください。とりあえずお店の状況を聞きますから」

受付係は緩んだ襟元を直して、詩衣から聞いた情報を紙に書き連ねてゆく。

・店内外の雰囲気が暗い

・店の位置が裏路地のためか、存在感がないのか、認知度が低い

・主は非常に無口で暗い雰囲気(生来のため、直すのは無理?)

・お茶、お団子は絶品

「お店、流行るようになるかな?」

心細そうな詩衣の上目遣いの視線。一見男勝りでも、やはり本質は年頃の娘なのだ。受付係は安心させるようににっこりと微笑み返す。

「大丈夫。すぐに冒険者の募集をかけますから、お義兄さんと待っていてください」

●今回の参加者

ea1224 東儀 綺羅(32歳・♀・浪人・人間・ジャパン)ea3886 レーヴェ・ジェンティアン(21歳・♂・バード・エルフ・ノルマン王国)

ea4111 ミルフィーナ・ショコラータ(20歳・♀・バード・シフール・フランク王国)

eb2654 火狩 吹雪(29歳・♀・陰陽師・人間・ジャパン)

eb4757 御陰 桜(28歳・♀・忍者・人間・ジャパン)

eb5071 コンル(24歳・♀・チュプオンカミクル・パラ・蝦夷)

●リプレイ本文

●日陰な主がらりと戸が開き、お客が入ってきた。しかも団体である。

「お団子とお茶くださーい! えっと、ひいふう‥‥六人分ね」

張り切って注文するのは、甘党のコンル(eb5071)だ。留吉は慌てて厨房へ入っていく。

詩衣は訪れた待ち人たちに駆け寄った。

「お姉さん達がギルドから来た冒険者の人?」

「そうです。ただ、私は男なのですが」

そう言って微笑むレーヴェ・ジェンティアン(ea3886)のエルフ独特な線の細さは女性にしか見えず、詩衣は眼を丸くする。

「あ、じゃあこの人も男?」

「私は女です」

困ったような笑みの火狩吹雪(eb2654)。レーヴェも吹雪も、間違われるのには慣れているため反応も軽い。

「美味しいお茶に美味しい茶菓子、イイねぇ〜」

東儀綺羅(ea1224)の感嘆の声に皆同意した。確かに留吉の出すお茶も団子も絶品だ。

ただ、店内は殺風景というか実用的というか。卓と椅子が六組程並んでいるだけ。そして留吉がそこにいるだけで、周囲が数段暗くなったような錯覚を覚える。

「これは想像以上に手強そうね」

御陰桜(eb4757)の呟きに、卓の端に正座して団子を食していたシフール、ミルフィーナ・ショコラータ(ea4111)が溜息をついた。

「折角美味しいのに、勿体無いです〜。がんばってお店を流行らせましょう〜」

事情が飲み込めず固まっている留吉に、詩衣が頭を下げた。

「ごめん義兄さん! おいら冒険者ギルドに頼んだんだ。『このお店を流行らせてくれって。勝手なことしてごめんなさい」

詩衣の頭にそっと手が置かれた。留吉は詩衣に頷いてみせると、冒険者達に向かって深々と頭を下げる。詩衣も留吉に倣った。

「よろしくお願いします!」

●改装計画

とりあえず基本は店内の掃除から。それぞれ手分けして掃除や備品の手入れに当たる。

「思っていたよりも、お掃除は行き届いているんですね〜」

ミルフィーナが見る限り、店内外共に日頃から掃除されている様子。詩衣の言うとおり、留吉は細やかな気配りのできる男のようだ。

店の外では、少し離れて店を眺めていた桜が、店のすぐ脇の大木に目をつけた。

「この木がお店を日陰にしてるのよねぇ。入口近くだけでも枝を切ったりできないかしら」

そう言う桜の肩を叩いたのは、詩衣と買出しに出かけていた留吉だった。上新粉の大きな袋を抱えた彼は、無言で首を振って見せた。慌てて詩衣が補足する。

「それは姉さんと義兄さんの思い出の木なんだ」

日陰茶屋は元々茶屋ではなく留吉の生家だった。幼い時分、留吉となごみが二人で植えたケヤキの苗がここまで育ったのだという。

「そうだったの。なら無理に変えない方がいいわね」

「じゃあ、近くに卓を一組出したらいいんじゃないか? そうすれば、店内も広くできるだろうし」

頭上から降ってきた声は、墨を入れ直した看板を戻している梯子の上の綺羅だ。吹雪も、洗った暖簾を干しながらそれに同意する。

「天気の良い日ならば、木陰で涼しくできますし。名案だと思います」

「そうね。それでいいかしら?」

桜に聞かれ、留吉は頷いた。

留吉と詩衣が店内に戻ると、コンルは床を箒で掃き、レーヴェが壁の雑巾掛けをしていた。

「留吉さんおかえり。ミルフィーナさん、留吉さんと相談してきていいよ」

「ではお願いしますね〜」

コンルの言葉に甘えて、ミルフィーナは羽根を羽ばたかせ留吉と奥へと向かう。

身体の小さいミルフィーナにできることは限られている。長所を生かして協力できることの一つが、達人級の調理の腕前である。

「絶品のお団子を生かして、ちょっと工夫してみませんか〜? たとえばですねぇ‥‥」

ミルフィーナの提案に、留吉はこっくりと頷く。ミルフィーナは留吉と団子の試作を始めた。

翌日。皆は再び日陰茶屋に集まった。

留吉と詩衣、コンルは昨日やりきれなかった部分の掃除を。

吹雪は卓について千代紙を細く切る作業をしている。桜はその手伝いだ。

綺羅は筆を持ち、買ってきた数枚の板に何事か書き付けている。

それらは、茶屋の中に流れる竪琴と横笛の旋律の中で行なわれていた。ミルフィーナとレーヴェの二人が曲合わせをしているためである。

和やかな空気が続いた数時間後、綺羅は筆を置いた。板を看板に仕立て、さらに店に飾る絵をと、花の絵を数枚描いたのだ。

武士としての嗜みを身につけている綺羅、書や絵画の腕前は見事なもの。だが、墨一色の花は茶屋に飾るには‥‥。

「ちょっと渋すぎるかな」

絵をまとめて破こうとした手を、留吉が押し留めた。驚いて見上げた綺羅の前で、留吉は綺羅の描いた花を等間隔に壁に咲かせていく。

「留吉さん、あんた‥‥」

留吉は確かに雰囲気は暗い。これでもかと言うほど無口だ。その奥には日向のような優しさが隠されているのだ。綺羅は書き上げた看板に、一言書き足した。

『店主留吉 優しく無口な職人気質』

●木陰の茶屋

流行らせ隊、活動最終日。

「日陰のお茶屋で一休み〜♪」

歌いながら走って来た小さな弟に、姉が尋ねる。

「なあに? それ」

「あっちで歌ってるの。お団子もらったよ」

姉は弟に連れられて表参道へと向かった。人だかりの中心には竪琴を手に歌うシフールと、横笛を奏でる銀髪のエルフがいた。

「チョッと日陰で一休み〜 日陰のお茶屋で一休み〜♪」

歌うミルフィーナは驢馬のウィンドと一緒だ。ウィンドは、綺羅作・お団子の絵入り日陰茶屋の看板を提げている。

「出来たて入れたて如何です〜

お茶にお団子絶品の〜

日陰のお茶屋はあちらです〜♪」

ミルフィーナにレーヴェが続く。

「表参道西に抜け〜 北に向かうと日陰茶屋〜

ふっくら柔らかお団子の〜

甘さ引き立つお茶の濃さ〜

ケヤキの木陰に日陰茶屋〜♪」

二人の見事な演奏に集まる人だかりは、ウィンドが乗せた試食用団子をつまんで行く。

「お団子は一人一つまでですよ。もっと欲しいお方は日陰茶屋までどうぞ」

そう言うレーヴェは、いつもの茫洋とした雰囲気はどこへやら。管弦士である彼は楽を奏することが喜びであり、生きがいなのだ。頬をわずかに紅潮させ、嬉しそうに横笛を奏でるのだった。

その頃、桜は店先に置かれた一組の卓に腰掛けていた。

走ってくる小柄な影に、桜は手を振った。

「遅いわよ、コンルちゃん」

「ごめーん。ちょっと宣伝に行ってたの。注文お願いしまーす!」

コンルは息を切らせながら向かいに座る。注文を取りに来たのはもちろん詩衣だ。いつもの少年剣士風の姿ではない。格子柄の着物に亡き姉の前掛けをし、結い上げた髪に吹雪が贈ったかんざしを差している。

「いらっしゃい! 何にしますか?」

お品書きを差し出す詩衣は、吹雪と桜の指導のおかげでそれなりに様になっている。

注文を取った詩衣が戻っていく店内には、もう既に数人の客が訪れている。すぐに詩衣はお盆を持って戻ってきた。

「はい、どうぞ!」

コンルの頼んだ『木陰の日陰白玉』は器に満たされた抹茶の深緑に白玉団子が映える。散らされた梔子の花弁が優雅な香りを演出する。白玉を一口。中から香ばしい胡麻餡が広がった。

「おいひーい! 桜さんのお団子もかわいいよね」

「ええ、味も申し分なしよ」

白玉も団子もミルフィーナの助言により開発・改良されたものだ。

桜が手にした三色団子は、白・紅・草の三色がそれぞれ兎・花・葉の形をしているのだ。それらをまとめる串には、吹雪が切っていた千代紙が結わいてあり彩りを添えている。

甘味とお茶を味わいながら、桜はコンルに話しかける。

「前の依頼の義三さんだけど、のぞきやめたみたいね」

「そうなの。今何してるのかなぁ」

「噂では春画を習いに行ってるらしいわよ。スケベは相変わらずみたいね」

桜とコンルの役目はサクラだ。二人の楽しげな雰囲気に、道行く男女が足を止める。

「ここだよ、さっき歌ってた日陰茶屋って」

「こんなところにお茶屋があったのね」

「ありがとうございましたー!」

詩衣の元気な声に送られ、三人の娘たちが店から出た。

「おいしかったね」

「あのご主人、ちょっといいかも」

「え〜、陰気っぽい感じだったじゃない? 全然喋んないし」

「その影を背負った感じがいいのよ! ほら、この看板にも書いてあるじゃない。『無口で優しい職人気質』って」

三人娘が通り過ぎていった店先の看板を見て、男女は顔を見合わせた。

「ちょっと寄ってく?」

「ええ」

「いらっしゃい!」

二人が店内に入ると、詩衣が元気に迎える。

卓には一輪挿しに清楚な野花。壁には花の絵が飾られている。まだ暗さが残る気がしないでもないが、『木陰の茶屋』と歌われれば静かな木陰の雰囲気のような気もしてくる。

出されるお茶とお団子に満足し、笑顔で帰っていくお客も店の暗さを軽減していた。

夕方。大繁盛のうちに一日が終わった。

店を後にする冒険者達に、もう一度留吉と詩衣は頭を下げる。

「吹雪さん、かんざしありがとう。大切にするよ。皆さん、本当にありがとうございました」

「あたしたちができるのはここまで。これからは二人でがんばってね」

「お店を繁盛させたい、守りたいという気持ちは、お客さんにも通じるはずです」

桜とレーヴェの言葉に頷き、詩衣はコンルを見た。この三日間、年の近い二人はかなり親交を深めていたのだ。

「また来てね」

「うん。留吉さんも自信がついたら自然と明るい表情になるよ」

「そうだね! 義兄さんがこんなに笑顔なのは久しぶりに見るよ」

「えっ」

全員の視線が留吉に集中する。

「笑顔‥‥ですね」

ミルフィーナと吹雪が苦笑する。確かによーく見ると口の端が上がっている気もする程度の超微笑が、留吉の顔に浮かんでいた。

日陰茶屋は口伝えに噂が広まり、若者を中心に人気を得ることに成功した。

ケヤキの大木に小鳥が羽根を休めるように、人々にくつろいでもらえる店を二人でやろう。幼い頃の約束通りの、なごみがいた頃の日陰茶屋が帰ってきたのである。