【新隊設立】壬生浪狩り

【新隊設立】壬生浪狩り

|

■ショートシナリオ担当:御言雪乃 対応レベル:1〜5lv 難易度:普通 成功報酬:0 G 81 C 参加人数:6人 サポート参加人数:3人 冒険期間:10月29日〜11月01日 リプレイ公開日:2005年11月08日 |

|

●オープニング

「腹を切らせるには忍びねぇ」高島省次郎。

名乗るなり、いきなり切り出したのは二十代半ばの侍だ。

「‥‥とは、物騒な」

ぎるどの受け付けの少女は当惑した面持ちで、まじまじと高島という侍の顔を見なおした。

端正といえなくもない相貌だが、内からにじみ出る精悍さと懐手のふてぶてしさが、どこか高島と名乗る侍の面を若い狼のように見せている。切った張ったの話をするには似つかわしい容貌だ。

こほんと咳き、ひとつ。濡れ羽色の髪をさらりとゆるがせて少女は先を促した。

「ともかく、詳しい内容をお聞かせ願えませんでしょうか」

「ああ‥‥」

懐手のまま、高島はおもむろに口を開いた。

「ある奴らを捕らえてほしいんだ」

「捕らえろと‥‥して、その方達は何をしでかしたのでございますか」

「隊を抜け、逃走しやがった」

苦々しげに高島が吐き捨てる。しかし、隊を抜けるとはどういうことなのだろう。少女はさらに問うた。

「その隊とは何なのでございますか」

「新撰組だ」

「!」

少女は息をひいた。

黄泉大神を弊し、飛鳥動乱に幕をひいた新撰組の昨今の羽振りの良さは有名だ。また、その法度が鉄の厳しさと冷たさを兼ね備えていることも聞き知っている。隊を脱走した者は切腹の沙汰がくだされるという。

「だからこその頼みさ」

ふんと口をゆがめると、高島は事の次第をひろげてみせる。

昨日、隊士三名が脱走した。無論、このことが知れれば追っ手がかかる。捕らえられれば間違いなく断罪されるだろう。

「今はまだ俺の胸の内におさめてある。用を命じてあると云い逃れをしてるんで、しばらくは大丈夫だろうが‥‥しかし、それも長くはもつまいよ。いずれは知られることとなる。そうなりゃあ、これさ」

ニッと笑うと、高島は腹に手刀を当て、すっと横にひいた。

「だからさ、そうなる前に何とか奴らを捕らえ、連れ戻しちゃあくれまいか」

高島が深々と頭を垂れた。

言葉は乱暴であり、身にまといつかせた風は剣呑であるが、どうやら悪い人ではないようだ。可憐な面を頷かせると、少女は帳面をめくり、筆をとった。

「お顔をお上げくださいませ。人の命がかかっているとなれば、こちらに否やはございませぬ」

「そうか」

安堵したか、高島の口元が微かにゆるんだ。

「耳にしたところでは、奴らは京の外れの森の中に潜んでいるらしい。ほとぼりがさめてから、江戸にでも下るつもりなんだろう」

「なるほど‥‥」

少女はさらさらと筆をすべらせる。

その墨の跡を面白そうに眺めていた高島であるが。突然、あっ、と声をあげた。

「何でございますか」

やや驚いた眼をあげた少女の前で、高島は頬をぽりぽりと掻きつつ、

「すまねえ。ひとつ条件があるのを忘れていた」

「条‥‥件?」

「ああ。仕事を請け負う者は、できるなら新撰組に入りたいと望んでいる奴にしちゃあもらえねえか」

「新撰組に、でございますか」

少女は眉をひそめた。意図がつかめない。

その怪訝な様子を、しかし高島は一笑にふした。

「心配するねえ。無理にとはいわねえよ。働き次第によっちゃあ道がつくかも知れねえことを云っておきたかっただけさ。なんせ、新しい隊ができるって話だからな。人手がいる。それに――」

片目を瞑ると、高島はニヤリとした。

「口止めもしとかねぇと、な」

「あ――」

呆気にとられる少女を残し。

高島は音もなく立ちあがった。その立ち居ふるまいは猫族の獣をおもわせる滑らかさで。

一息、二息。我に返った少女が慌てて高島を呼びとめた。

「お、お待ちを。‥‥隊士お三方のお名前は何と――」

「村田籐兵衛と木戸隆道。そして、もう一人は」

高島はゆっくりと振り向き、告げた。

「平手造酒」

●今回の参加者

ea7216 奇天烈斎 頃助(46歳・♂・志士・ジャイアント・ジャパン)eb1496 日下部 早姫(33歳・♀・浪人・人間・ジャパン)

eb1624 朱鳳 陽平(30歳・♂・侍・人間・ジャパン)

eb2408 眞薙 京一朗(38歳・♂・侍・人間・ジャパン)

eb2585 静守 宗風(36歳・♂・浪人・人間・ジャパン)

eb3393 将門 司(39歳・♂・浪人・人間・ジャパン)

●サポート参加者

伊珪 小弥太(ea0452)/ 暮空 銅鑼衛門(ea1467)/ 来須 玄之丞(eb1241)●リプレイ本文

●高島という男「入隊希望者を追手として‥ねえ」

依頼人との待ち合わせの茶店。

緋毛氈を敷いた縁台に腰掛けた眞薙京一朗(eb2408)は軽く口を歪める。

鉄の規律を誇る新撰組。脱走者が出たという事実は是が非でも隠蔽したいところであろうし、また隊士の命も救いたい。その懊悩の末にひねり出した高島という侍の策――

つまりは冒険者そのものを内にとりこみ、法度で縛る。

「面白くはある」

「確かに面白いわ」

そう云って肩をゆらしたのは将門司(eb3393)である。

彼は以前、谷という新撰組組長と話したことがあった。柔らかい物腰だが、どこか油断のならぬ人物という印象。やはり新撰組という組織、奥が深いと認識していた。

その傍らに立つ日下部早姫(eb1496)は、その名の通りの姫貌を尖らせている。

武士たる者は、己を知る主君、そしてか弱き民を守るために身命を賭すべき。そう彼女は考えている。

しかし、やはり武士も人。時に立ち位置に惑い、向けるべき刃の先を見失うこともあるだろう。

その揺れる心魂を導く。それもまた武士道だ。

それを面白いとは――

「肩に力が入ってるぜ」

「朱鳳殿」

振り向いた早姫の前に立つのは、まだ歳若いが、どこかふてぶてしい気をまといつかせた侍。名を朱鳳陽平(eb1624)という。

「いや、私は――」

「綺麗な顔が台無しだ」

陽平と早姫は、以前新撰組七番隊がらみの依頼で見知った仲である。早姫の性から察するに、この依頼は他人事ではないだろう。そう判断しての戯言。

陽平という男、たつのは剣働きだけではない。

「おまえこそ、力が入ってるんじゃねえの」

「まったく、土産を待ってる子供のような顔をして」

苦笑とともに現れたのは僧兵と浪人だ。

僧兵は名を伊珪小弥太といい、浪人は来須玄之丞(eb1241)という。ともに陽平とは御影という一族の同族であり、玄之丞に至っては陽平ともども神想流道場四天王の仲でもある。

「ほらよ」

差し出されたもの。

小弥太は白褌であり、玄之丞は木剣である。

「こいつなら遠慮なく打ち込めるだろ。まみえるのは平手造酒。手加減できる相手じゃないからな」

「助かる」

陽平が木剣を握った時、法衣の裾を翻し、仰々しいいでたちの巨躯の武士が立ちあがった。

「来た、也」

武士――奇天烈斎頃助(ea7216)が向けた視線の先。歩み寄ってくる侍の人相風体は確かにぎるどの少女から聞いた通りだ。ただひとつ違っているのは、此度は肩に大きな酒徳利を担いでいる。

「あんたが高島か」

問うたのは六番目の冒険者、静守宗風(eb2585)である。値踏みするかのような眼の光は冴え冴えと抜き身のよう。

そうだ、と頷く高島も、また呼応するかのようにきいんと冷えて。

その青みをおびた端正ともいえなくもない面立ちに、ぎるどの少女から聞いた高島の様子とはちょっと違うと、頃助は眉をひそめた。

どこがどうとは云えぬが、どこか虚無の翳があるような‥‥

その頃助の思考の糸を断ち切るかのように、早姫が口を開いた。

「ご依頼を受けた冒険者です。早速ですが、件の方々の事をお訊きしたい」

「そうだ。怪我なく連れ戻すには、それなりの手策がいる。そのために――」

陽平が問うたのは、脱走した村田、木戸、平手の三人が所属する隊のことだ。

同隊の隊士に話を聞かねばならぬだろうし、また、その隊の性格によって対応も変わる。もし噂の五番隊であるならば、よほど用心しなければ脱走隊士はおろか、こちらの身も危ない。

ところが、である。高島の応えは冒険者の意表をつくものであった。

「奴らはまだどこの隊にも所属しちゃあいねえ」

「どこにも!?」

陽平の眼が険しくなった。もしそうなら、見知りの隊士から情報を得るという陽平の算段は初手からつまずくことになる。

「ああ。新隊士を募りはじめたのは、実は少し前からでな。奴らは、それで入隊してきたのさ。で、まだどこの隊に組み入れられるかは未定というわけだ」

「ならば、高島殿には、彼らが抜けた理由についての心当たりはございませぬか」

早姫に問われ、顎に手をあて、高島は眼を伏せる。

「心当たりねぇ」

「そうだ」

どこか定まらぬ様子の高島にじれて、京一朗もおす。

「抜ければ御法度。それを承知であれば命がけということだ。ならば、それ相応のわけがあるはず」

芹沢派の傍若無人ぶりに嫌気がさしたか、それとも新撰組対源徳の関係に憂慮を覚えたか――喉元まで出かかった推測を、あやうく京一朗はのみこんだ。

たとえそれを聞いたとて、高島という男は内部の事情を冒険者には明かさぬだろうし、第一、人それぞれの大事なものは他人には窺い知れぬものだ。たった一輪の花のため、身命を賭ける者すら世の中にはいる。

と、高島が眼をあげた。

「生憎、俺と奴らは付き合いの日が浅い。命がけの逃避行を企てるほどの胸の傾きまでは見とおせねぇ」

「ではせめて、その三人をそれと見極められるものはないのか」

「三人を見極められるもの?」

「ああ。絵姿でもあれば有り難いが、そう都合良くもいくまい。かと云って、人相など口で説明されたとて、俺は分らん。ならば拵などで判断する。まさか、京を去るのに愛用の魂を置いていくわけはあるまいからな」

「なるほど」

高島はニンガリと笑って見せた。

「なかなかに眼の付け所が面白い。では――」

高島の説明によると、こうだ。

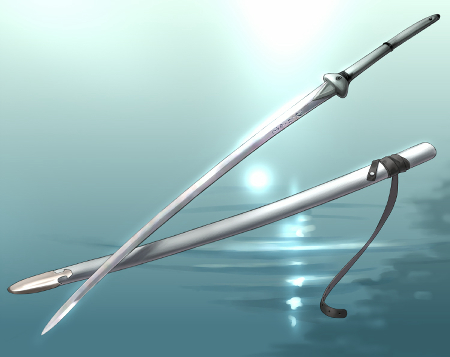

三人の拵はそろって半太刀拵。そして村田は平巻に平組、木戸は片捻巻 に下緒笹波組。平手は拵巻出しに大和組であるという。

「ふーむ」

頃助が小さく唸った。

付き合いが浅いと云いつつ、三人の腰のものを良く見ている。この高島という男、油断はならぬ。

●探索

「それ、なんですか」

早姫が覗きこめば、頃助は慌てて広げていた紙片を折りたたむ。

が、一瞬早く、早姫の視線をその表面をなぞっていた。確か、丸だの四角だのが描かれたいたようだが‥‥

陽平がくすりと笑った。

「三人の隊士の人相書き、だよな」

「え‥‥ええっ!?」

針で突つかれたように大きく眼を見開き、早姫ははたかれたように頃助を見返した。

早姫は知らなかったが、聞き込みを行う上で必要と思い、高島より頃助は人相を聞き出していたのだ。

その時の返答は――

「うーん、お月さんみたいに丸い顔をしていた」

だの、

「豆腐みたいに四角い」

だの。

そんなことばかりで、まるで人相書き作成には役にたたぬことばかり。刀の目付けと違い、なんと頼りないことかと愚痴ってみれば、たった一言。

「野郎の面相に興味はねえ」

と、のたまった。

その悲しい顛末を知る京一朗が、やおら手をあげ、居酒屋の娘を呼んだ。

高島から聞いた三人の馴染みの店。ここなら彼らの素を知ることができるかも知れぬ。

「いらっしゃいませ」

「すまぬが、酒と肴を」

「良いのを頼む」

早姫がじゃらりと銭――心づけを転がした。

「おおきに」

満面の笑みで銭を拾い上げる娘であるが。

その指先を横目で見つつ、ふと思い出した風を装い、京一朗が問うた。

「最近姿を見ないが‥平手さん達、役目かね? 此処なら遇えるかと思ったんだが」

「平手さん? ‥‥お侍様方、平手さんとお友人?」

「そう、也」

曖昧に頷くと、頃助は娘の手に金子を押しこんだ。

「少し尋ねたいことがある也。少ないが礼也」

「‥‥なあ、高島はん」

縁台に座った司が似合わぬ真面目ぶった顔を振り向かせたのは、平手達がひそむという森を見張るとかで宗風が立ち去って後、しばらくしてからであった。

「ちょっと聞きたいことがあるんやけど」

「あん?」

徳利から口を離した高島が、ふうと息をついた。

「ああ。脱走した奴らはあんたの見立てやと、理由なく規則を破る奴とはちゃうんやろ? 無傷にする為にも相手の技量を教えてくれへん?」

「技量なぁ」

徳利を置くと、高島が顎をしゃくってみせた。

「お前さんの得意の手を見せてみな」

「ええやろ」

虚は一瞬。すぐさま片えくぼを彫ると、司は立ちあがり、左右の双手をかまえた。

「ほう、無手‥‥陸奥流か」

「そうや。俺の双蛇は人を傷つけない技なんや。陸奥流は人をころすのも生かすのも表裏一体やって云うた師がまず教えてくれた技なんやで」

ゆったりと微笑う司であるが。

高島は寂として立ちあがった。

「良い力量をしている。が、気をつけねえと、いつかそいつに――優しさって奴に足をすくわれることになるぞ」

●壬生狼

新撰組を抜けた三人がひそむという森。乾いた樹間を渡る風には肌をそそけだたせる冷たさが滲んでおり――

合流を果たした冒険者のうち、先頭に立ち、皆を先導するが如くに分け入っているのは宗風であった。

眼力において、また剣技において、宗風のそれはすでに名人の域に達している。故に、索敵をかねた先陣役は至極当然であった。殿は高島だ。

と――

幕は突然切って落された。

樹間の影から分離したように、突如わく三つの人影。浅葱の羽織こそ纏っていないが、その身ごなしは只者でなく。おそらくは――

「新撰組の方々だな」

やはり。

最初に三人の姿を見とめ得た宗風が問うた。

が、三人は応えない。どころか、すうと足をひらくと、かろく刀の柄に手をかけさえしている。

慌てて手を上げ、早姫が制した。

「我々は新撰組の追っ手ではありません」

「なに!?」

三人のうち。拵から察して村田と思しき侍の表情がわずかにゆれた。

「新撰組の追っ手ではない、と!?」

「そうだ。俺達は高島さんに頼まれて、あんた達を連れ戻しにきた」

叫ぶ陽平であるが。その声音はどこか喘鳴の響きがある。

三人帰還説得の手札。それを求めての探索行であったものだが、実は、一枚の仮証文すら手にいれてはいない。暮空銅鑼衛門の調べも同じ。

彼らの日常から浮かびあがって来るのは、まさに上る日沈む日。常の者と何ら変わることなく。新撰組隊士としての苦悩の影すら見あたらなかったのである。

が、それでも早姫は声をふりしぼる。

「平手殿達が何故新撰組を抜けようとしたのか、わけは知りません。が、思い出していただきたい。新撰組に入りし時の心意気を。何処にいようと‥‥いや、むしろ茨の中にて己の正義を貫く事こそ、武士の本懐とは云えますまいか」

「知った口を‥‥戻ったとて、我らを待っているのは切腹――」

「いや」

口を開いた別の侍――こちらは木戸であろう――に応え、京一朗が足を踏み出した。

「穏便に事をすませるという確約はとりつけてある」

そのとき、京一朗の視界の隅で、司の姿が樹陰に消えた。ならば、と彼は云い継ぐべく口を開く。

「どうだ。戻ってはもらえまいか。変化を求めるのならば、先ずは己が足元から生じさせるべきだ。‥此の侭、現状に背を向けるは放棄の敗走でしか‥あり得ない。それが分らぬお手前方ではあるまい」

「うるさい!」

村田が血の声で怒鳴った。

京一朗の云い分は正論である。が、正論はいつも痛点を見事に突くものでもある。

刹那、破裂した。

硬直した玻璃の空気を砕くかのように、村田が抜刀し、早姫に殺到する。理由はすなわち、彼女が無手であるためだ。

が、村田は知らぬ。素手においての攻防こそが早姫の真骨頂であることを。

刃風が早姫の前髪を斬り散らし――

間一髪。

村田の剣をかわして早姫の手がするとのび、村田の袖と帯を掴んだ。

一方――

木戸の刃は巨大な壁によって防ぎとめられている。

壁――頃助のふるう二枚の盾に。

「ええい、無駄な争いは止める也!」

頃助が絶叫した。その叫びはぎしりという鋼の軋みに削られて――

その瞬間、陰から滑りでた司の双手が毒蛇のように木戸の首筋めがけて疾り――

そして、また。

唯一人抜刀せずにうっそりと佇む――これが平手であろう――侍の前に陽平が進み寄っている。

これが――

これが平手造酒。

剣を極めんとする者なら一度は耳にする、北辰流の使い手。稀代の剣客の一人!

「俺達、戦う理由ないし、やめませんか?」

胸を吹きすぎる感慨につかれるまま、陽平は呼びかけた。

平手には逃げなどという姿を見せてほしくはない。武士ならば、武士ならばこそ――いや、平手ならばこそ、前のめりに弊れ伏してほしいのだ。

が、その陽平の切望は無残に打ち砕かれることになる。平手の腰からきらと白光が噴出した。

「どけ」

抜刀しつつ、宗風が陽平を押しのけた。

敵は剣鬼平手。思いが傾く陽平では勝てぬ。

「平手造酒‥だな? ‥俺は静守宗風。貴様には分かるだろう、俺の剣が」

青眼にかまえる宗風の剣。その切っ先が鶺鴒の尾の如く揺れている。

それこそ北辰一刀流独特の剣構え。惑いの剣運びの次、北辰の剣は稲妻の如く閃くのだ。

今、相対するのは同門同血の北辰流。ぶつかりあう殺気の余波は黄昏迫る茜の空にしぶきを散らし―― その時。

早姫が――

司が――

宗風が――

ぞくりと身を震わせた。

水の一滴を吹きつけられたような感覚を彼らの背は感得している。

凝視。

何者かが、針のような視線で、じっと凝視ている。

が――

そのその迷いに似た思いは一刹那のことであり、すでに攻撃態勢にあった彼らの動きはそのまま流れ――

早姫は村田を空に投げ、司の双手は木戸の首に突き刺さっている。

「俺の双蛇はどうや? まぁ死に至る毒やないから安心しな」

寂寞たる眼で司が崩折れた木戸を見下ろした。

その一拍後。

宗風もまた動いている。

背にからみつく視線をふりはなすように、彼の剣は舞い――それは宗風自身気づかぬ本気の一撃となり、また平手の剣も誘い込まれるように必殺の一撃を繰り出した。

戛然!

空を斬る二条の光芒を、びゅうとのびた刃がはねあげている。

「ばかやろう。あやうく死人が出るところだったじゃねえか」

ふうと溜息をついた刃の主の言葉が終わらぬうち――

「高島――」

「平手さん」

愕然たる声は二つ発せられた。

ひとつは宗風のものであり、もうひとつは――

呆然と陽平は平手から高島に視線を転じている。今、平手は高島のことを「平手さん」と呼びはしなかったか。まさか――

「すまねえ。お前さん達の腕を見たかったんで、つまらぬ細工をしちまった。俺が――」

苦い笑いを零し。

高島――新撰組十一番隊組長、平手造酒は名乗りをあげた。

●後日

呼ばれ、一升徳利を枕に寝転がっていた平手造酒がのろのろと身を起こした。振り向いた彼の眼は、廊下に立つ侍の姿をとらえている。

しんと冷えた刃の印象をひめたその侍は、音ひとつたてることなく部屋に踏み入ると、平手の傍らに腰をおろした。

「隊士の見分をしたらしいな」

「ええ。‥‥それが、何か」

闇の辻を渡る風に似た声音。平手の応えをさらりと受け流し、その侍は薄く笑った。

「お前を組長におした手前、放っちゃおけねえんでな。俺も見分させてもらうぜ。新隊士の入隊はそれまでお預けだ」

そう告げると、侍はニヤリとした。