【フォモールの乱】 宿命の敵

【フォモールの乱】 宿命の敵

|

■ショートシナリオ担当:sagitta 対応レベル:6〜10lv 難易度:やや難 成功報酬:6 G 84 C 参加人数:6人 サポート参加人数:-人 冒険期間:05月31日〜06月10日 リプレイ公開日:2009年06月10日 |

|

●オープニング

●キャメロット城執務室。

美しい黒髪の、黒ずくめの騎士がひざまずき、執務卓に座るこの部屋の主人――円卓の騎士ケイ・エクターソンに告げる。

「報告いたします。ご指示いただいた南方の遺跡にて、【銀の腕】のヌアザと呼ばれるケルトの神と接触。協力要請を試みるも、失敗に終わりました――力及ばず、申し訳ございません」

床に額をこすりつけるかのように深々と頭を下げたのは、【夜空の女騎士】こと、アヴリル・シルヴァンだ。恐縮する彼女に対し、報告を受けるサー・ケイの表情は変わらない。

「頭を上げなさい、アヴリル。あなたは間違いなく使命を果たしたのですから」

「しかし‥‥」

「私があなたに依頼したのは、遺跡の調査です。あの遺跡に【銀の腕】がいるということ、そして【銀の腕】がいまだデビルの側についていないことを確認すれば十分です」

きっぱりとしたケイの言葉に、アヴリルの表情が少しだけ和らぐ。

「あとは――私の、出番ですから。アヴリル、あなたは少し休みなさい。私は冒険者たちを伴って、遺跡へまいりましょう。今度こそ、『かつての神々の王』を、こちら側に引き入れてみせますよ」

そう言ったケイの顔は心なしか――うれしそうに見えた。

●

思い出す度に理性が焼き切れそうになる程、忌々しい光だった。

苛立たしさに囚われるほど疼くのは、人間如きに付けられた『屈辱』と言う名の傷痕。

「奇跡の乙女‥‥どうやら彼女は『特別』みたいだね」

地味でつまらない顔立ちのくせに、ジッとこちらを見つめる瞳が気に喰わなかった。哀れむ様でいて、その実、強い敵対心を秘めたあの瞳が。

リランが普通の人間ではない事は明らかであったが、その正体を知るには情報が足りなかった。だがそれは最優先事項ではない。

「彼に動かれる前に、早く『声』を聞かないと。その為にはまだまだ足りない‥‥もっと集めなきゃ」

事を成し終えた後ならば、リランを屠るのは造作もないだろう。例え彼女が何者であってもだ。

ルーグは闇夜の遺跡群に浮かぶ篝火の近くに降り立つと、そこに集まったフォモール達にゆっくりと近づく。

「お待たせして申し訳ないね。皆、集まっているかな?」

「‥‥代表は全員揃っている」

声のした方に視線を移すと、静かな瞳の若者と目が合う。射る様な視線を受け流し、ルーグは一同の顔を見渡した。

「今こそ抑圧され続けてきた君達の想いを昇華する時だよ。傲慢なあいつらへの復讐を開始し、その屍の上にあの方の玉座を用意しようじゃないか」

その言葉に次々と武器が掲げられ、中には声を押し殺して泣き出す者もいた。

単純で便利な手駒達を見つめながら、ルーグは嘲りの気持ちと共に瞳を細める。広がる戦火を思うと愉快で堪らなかった。

遺跡群付近の村がフォモール達に襲われたのは、それから数刻後の明け方のこと。

村人は生きたまま遺跡群へと連行され、そこで次々と命を奪われた。まるで大地に血を捧げるかの様に。

しかしその悲劇は、フォモール達による戦いの狼煙でしかなかった────。

●

一斉に蜂起を始めたフォモール達。

彼らの目標はただ一つ。彼らの上に君臨する大いなる「あの方」を復活させること。

そのためにはまだ、血が足りない。あの方に捧げるための血の生贄が――。

「少し遠くまで来すぎたか‥‥」

壮年のフォモールが呟く。他の一〇人のフォモールたちを率いる、リーダー的な存在だ。

より多くの人間どもの血を求めて、フォモールたちはあの方の眠る遺跡から方々に散り、村を襲い始めた。今頃は他の仲間たちが、各地で人間どもを虐殺している頃だろう。そんな仲間たちを尻目に効率的に人間を殺すことができる村を探すうちに、随分と離れたところまで来てしまった。

「引き返すか?」

リーダーを補佐する役目のフォモールが、彼に尋ねる。南方遺跡群の中でも端っこに位置するこの辺りには人里はなく、ただ荒れ果てた古い遺跡がぽつりぽつりと点在しているのみだ。

「そうだな――ん? この遺跡は‥‥」

うなずきかけたリーダーのフォモールが、ふと近くの石碑を目にして立ち止まる。そこには古き神の名を表す文字が刻まれている。それを見た途端、彼の脳裏に激しい怒りが浮かび、同時にその文字の意味するところを彼は思い出す。

「【銀の腕】の――ヌアザ!」

忌まわしき名前。

それは彼らがその存在の全てを掛けて崇拝するあの方を、かつて脅かした憎き敵。

年若いフォモールには知らない者も多いだろう。あの方と、敵が争ったのはもうはるかなる昔のことで、その伝承自体が忘れられて久しい。だが彼は、幼い頃に集落の長老たちから聞かされたことがあった。

あの方が封印され、眠りにつくよりはるか昔、あの方と覇権を争った神々どもの王。それが【銀の腕】のヌアザ。

「足跡があるぞ――人間どものものだ。最近ここに来たらしい」

同朋の言葉に我に返る。仲間が指し示す先には、確かに人間どもの足跡。どうやら最近この遺跡の中に入り、そして出て行ったらしい。

「人間どもと、接触を!」

何と言うことだろうか。

あの方が甦れば、世界は我々のものとなる。人間どもは、われわれにひれ伏すしかない。

だが、あの方の宿敵が人間どもの側につき、永い時を越えて再びあの方の前に立ちふさがろうとしているのだとすれば。

それは由々しき事態だ。あの方の復活に、万一ケチがつくようなことは決してあってはならない。

リーダーの彼は、使命感に燃え、決意した。

「【銀の腕】と、人間どもとの接触を妨害する。――われら全員の命に代えても」

異議を唱えるものは、一人もなかった。

●

深い土の下。自らの遺跡に籠りながら、彼は迷っていた。

今さら人間どもに媚を売るつもりなどない。

尊敬の念を忘れ、彼らを隅に追いやった人間どもに対する怒りは、今も衰えてはいなかった。

だが。

もし奴らが言っていたことが本当だったとするならば。

「【邪眼】が、まさかやつが本当に‥‥」

【邪眼】。忘れもしない、彼の宿敵。彼が命を賭してでも滅ぼさねばならぬと決めたただ一人の敵。

封印され、永い眠りについていたはずだった。だからこそ彼も、安心して眠りについていたのだ。

だがもし本当に眠りから覚めて、そしてデビルの側につくようなことがあるのならば――。

デビルにつくか、人間につくか。

人間のひとりが、川の女神ガラボーグに向かってそう言ったらしい。

デビルと――つまりはそれに与する【邪眼】と――敵対するために、その手段としてならば。

不意に、忌まわしき何かを感じて彼は顔を上げた。

これは、似ている。やつの――【邪眼】の匂いに。

考える余りの、錯覚だろうか。それとも――。

●今回の参加者

ea1661 ゼルス・ウィンディ(24歳・♂・志士・エルフ・フランク王国)ea3451 ジェラ??E妊?鵝Ε燹璽?(31歳・♀・ファイター・ジャイアント・イギリス王国)

ea5635 アデリーナ・ホワイト(28歳・♀・ウィザード・エルフ・イギリス王国)

ea7694 ティズ・ティン(21歳・♀・ナイト・人間・ロシア王国)

eb5522 フィオナ・ファルケナーゲ(32歳・♀・バード・シフール・フランク王国)

ec4179 ルースアン・テイルストン(25歳・♀・ウィザード・エルフ・イギリス王国)

●リプレイ本文

●荒野を吹き抜ける強い風の中に、かすかに血のにおいが混じっているような気がした。

イギリス南方。古きケルトの神々の多くが眠る地。長らく沈黙を守ってきたこの地は今、戦乱の中にあった。ケルトの神の一柱、【邪眼】と称される神を奉じる異形の種族フォモールが、神への贄を求め、人間たちに対する戦端を開いたのだった。

人間たちも黙ってやられているわけにはいかない。かくしてイギリス王国の長たる国王以下、円卓の騎士たちも、この脅威に向けて本格的に動き始めたのだった。

円卓の騎士が一人、イギリス国務長官ケイ・エクターソンを乗せた一頭立ての馬車を囲んで、冒険者たちは【銀の腕】の名を持つ神が眠る南方の遺跡へと急いでいた。

「フォモールたちは本格的に、私たち人間に敵対するつもりのようですね」

ペットのグリフォンに乗って低空を飛行しているエルフのアデリーナ・ホワイト(ea5635)が端正な顔を曇らせて沈んだ声で呟く。出発寸前にギルドで確認してきた情報では、彼らは直接村に侵攻し、罪のない女子供までもが命を脅かされているのだという。もはや人とフォモール――そして、彼らの上に君臨する【邪眼】の神――との対立は、引き返せないところまで来てしまっている。

「だったらなおさらのこと、ヌアザって神様は、こっちの仲間にしておきたいところなんだけど」

ふわふわと宙を舞いながらため息をついたのはシフールのフィオナ・ファルケナーゲ(eb5522)だ。いつもは明るくノリのいい彼女も、今はいつになく真剣な表情をしている。

「神様にもいろんな人がいるんだねぇ」

こちらは普段と変わらない様子で、ニコニコと言ったのはムーン・ドラゴンを駆る少女騎士のティズ・ティン(ea7694)。

「でも、聞いている限り、考え方とかは人と同じなんだね」

「ホント、今回の仕事なんてまるで、引きこもりの青年を外に連れ出すような気分よね」

フィオナがティズの言葉にうなずいて、ため息をつく。

「しかしよもや古き神に目見える機会を得ようとは、語り部を目指す身としては感慨深いですわ」

目を伏せて呟いたのはエルフでウィザードのルースアン・テイルストン(ec4179)。願わくは、この物語を悲劇とせぬように。彼女は心の中でそっと祈る。

「聞いた感じだとかなりの頑固者っぽいねぇ。素直に話を聞いてくれそうもないけど、どうしたもんだろうね」

そう呟いたジャイアントのファイター、ジェラルディン・ムーア(ea3451)がちらりと馬車の中に目を向ける。なにやら考えがあるらしいサー・ケイは先ほどから寡黙なままで、その細面に浮かぶのは相変わらずの無表情だ。

そのケイが不意に口を開き、馬車の隣に座るエルフのゼルス・ウィンディ(ea1661)に話しかける。

「そろそろ遺跡群に近づきます。‥‥あたりに敵の気配がないか、調べてください」

「了解。私もそろそろ調査しようと思っていたところです――っと」

うなずいて、ブレスセンサーを展開した彼が眉を寄せる。

「――ビンゴ。こっちを待ち受けるように潜んでいる呼吸を感じる。数は、いち、に、さん――十、か。サイズはちょうど、人間と同じくらい」

「すぐに動き出すような様子はないですね。じっと息を潜めているような感じです」

同じくバイブレーションセンサーを発動したルースアンが補足する。

「フォモール、っていう人たちかな?」

「蝶も黙っていますし、デビルではなさそうです。ということは、ただの山賊でなければフォモールである可能性が高そうですね」

首を傾げたティズに、アデリーナが言う。

「敵の待ち伏せか? 敵対するようなら容赦なく攻撃するよ!」

「――いえ」

色めき立つジェラルディンを、ケイが片手を挙げて制する。

「すぐに襲ってこないなら、やり過ごしましょう。そのまま遺跡までついてくるつもりなら――都合がいい」

後半は独り言のように呟く。

「どういうこと?」

ティズの問いに、ケイは首を振って答えた。

「すぐにわかりますよ」

●

地下へ続く遺跡の中は狭く、真っ暗だった。ミスラとメイフェが灯り代わりとなりその後を飼い主であるゼルスとアデリーナが進む。一度遺跡に来たことがある二人の案内で、冒険者たちは迷いなく遺跡の奥へと進んでいく。

ちなみにグリフォンやドラゴン、それに馬たちは遺跡の入り口で留守番だ。

「やはり、十個の呼吸はこちらを追いかけてきているみたいですね」

超人的な技術によって、丸一日の間絶え間なく発動しているブレスセンサーによる情報を、ゼルスがささやき声でみんなに伝える。

「倒しておかなくていいのかい? 行き止まりで襲われたりしたら逃げようがないよ?」

ジェラルディンの言葉に、ケイが首を振る。

「私が合図するまで、尾行に気づいていないように振舞ってください。彼らの登場はもう少し待っていただくことにしましょう。――最も効果的なその瞬間まで」

「なるほど、ね」

「了解しました」

ケイの言葉に、心得顔でうなずいたのはゼルスとルースアン。

「さて、この先に【銀の腕】のヌアザ神様がいらっしゃいますわ」

アデリーナの言葉に、みんなが顔を上げる。

視界に立ちはだかる、重厚な石の扉。扉の中央に刻まれた古き文字は、神を讃える言葉。

『讃えよ

かつての神々の王にして 光の剣を携えし者

いと高き 銀の腕の神 その御名は ヌアザ』

「前に来たときは、この先へ立ち入ることはできませんでしたが‥‥」

そんなアデリーナの呟きを気にも留めぬ様子で、ケイが堂々と扉の前に立つ。美しい銀髪が、漆黒のサーコートの上でしゃらりと揺れる。

「我はイギリス王国円卓の騎士、ケイ・エクターソン! 国王アーサー・ペンドラゴンの使いとしてこの地を訪れたり」

ケイの朗々とした声が、薄暗い洞窟内に響き渡る。

「高き【銀の腕】のヌアザよ、御身を現したまえ!」

しばしの沈黙があった。

『――ケイ・エクターソン。川の小娘を説得したというのは貴様か』

ぼやくような声が、その場にいた冒険者たちの脳裏に響く。ゼルスとアデリーナには聞きおぼえがある、威厳に満ちた声。

「お初にお目にかかります、ヌアザ閣下。イギリス王国の代表として閣下のご助力を要請しに参りました」

声のみで現れたヌアザの気配に対し、ケイが姿勢よく立ったまま告げる。

「ヌアザ神さま。懲りずにこうして参らせていただきました」

アデリーナが真っ先に膝を折る。

「お初にお目にかかります、ヌアザ神よ」

ティズも跪いて礼儀正しく挨拶をしてみせる。礼儀作法を身につけた彼女は、その気になれば騎士らしくふるまうことができるのだ。

「お目にかかれて光栄です。神々の王よ」

フィオナも普段のおちゃらけた雰囲気を封印し、敬語を駆使して一礼するが、その瞳の奥には探るような光を宿している。

『卑小なる人間どもよ。また来たのか! 何度来ようが心を変えるつもりなどない! 早々に立ち去るがよい!』

【銀の腕】の返答はにべもない。だが、冒険者たちはあきらめなかった。

ティズとアデリーナが続けざまに言う。

「私達は、デビルの脅威から人を守るために戦っています。私達がヌアザ神の御心に報いる事ができるかわかりませんが協力願えないでしょうか」

「何度でも申します‥‥この地も穢され、多くの者が命を落としております。人の世の事は確かに人でやり遂げるべきなのでしょう、そのために多くの冒険者もおりますわ。しかしながら事態は人の手の及ばないところまで来ております」

『だから、我らに助力を求めようと? ――かつては駆逐し、表舞台から追い払った我々に? ずいぶんと虫のいい考え方だな!』

怒気をはらんだヌアザの声が、冒険者達の脳裏を焼く。

『この遺跡を見るがいい。かつては白銀に輝き、供犠の炎を絶やした事のなかったこの『銀の腕の神殿』が、いまや見る影もない。これがお前たち人間のしたことだ。ここではもはや、気の遠くなるほどの歳月、あらゆる祭礼が忘れ去られて久しい。そのような状態にしておきながら、今頃になって助けてくれ、だと?』

ヌアザの声の嵐は、冒険者たちの脳裏で吹き荒れ、収まらない。

現状を打開するために、ルースアンが口を開く。

「【邪眼】のことを、お聞きになりましたか? 興味を持たれたようですが」

『‥‥【邪眼】、だと?』

ヌアザは、その言葉に反応したようだった。

「【邪眼】を目覚めさせんがために動いている者たちがいることはお気づきでしょうか」

その機を逃さぬよう、アデリーナも言葉を継ぐ。

『‥‥フォモールどもか』

「相違ありません」

「フォモールは人の宿敵、デビルの方につきました」

吐きだすようなヌアザの呟きにアデリーナがうなずき、ルースアンが告げる。

何かを考えているのか、ヌアザの返事はない。

「‥‥あの、失礼を承知でお尋ねするのですが‥‥ヌアザ様って、どう偉大な神様だったんですか?」

意を決したようなゼルスの言葉に、場の空気が緊張する。

『‥‥なんだと?』

「正直に言って、過去の伝承は私達の耳にはほとんど入ってこないのです。それなのに、虫がいいとか言われても私達にはどうにもできません。ヌアザ様と【邪眼】との過去も分からないですし。真実を知れば、心からあなたを讃えることもできると思うのですが」

「その意見には賛成だわ。銀の腕のヌアザよ、私達にあなたのことをお話しいただけないでしょうか?」

ゼルスの言葉をフォローするように、フィオナが扉を見据えながら言う。

「私もぜひお伺いしたいです。この度のこともこの地に刻む一幕として、子々孫々語り継がれることを願って。‥‥お願いします、王よ」

ルースアンが言い、祈るような視線を向ける。

わずかな沈黙の後、冒険者達の頭に【銀の腕】の言葉が響いた。

『‥‥いいだろう、語り聞かせてやろう。我ら古き神の物語を』

言葉とともに、巨大な石の扉が白銀の光に包まれ――ノブも鍵穴もない、その扉が中央から真っ二つに割れた。

神の座す玉座への道が、開かれたのであった。

●

そこに、神がいた。

精緻な細工が施された黄金の椅子に、深く腰掛けた初老の男性。

ジャイアントであるジェラルディンと肩を並べるほどの巨漢だが、鈍重な雰囲気は微塵もない。

まるで純銀のような美しい髭を長く伸ばした顔は、途方もない歳月を刻んだ深い皺で覆われているが、それは決して肉体の衰えを表すものではなく、老練さを象徴するものであった。

【銀の腕】の二つ名にふさわしく、その右腕は根元からなく、銀製の義手が取り付けられていた。どのようにすればそんな芸当が可能なのか、武骨さと繊細さを兼ね備えた美しい義手は、芸術品のようでありながら本物の肉体以上に所有者と一体になっていた。

そして、瞳。深い海の色を湛えたその瞳は、あらゆるものを射抜くような鋭さと、すべてを包み込む偉大さを秘めているようであった。

「改めて名乗っておこう。我が名は【銀の腕】のヌアザ」

扉越しの声なき声よりも遥かに威厳にあふれた、低く力強い声。その場の誰もが――ケイさえもが、膝を折り、彼に敬意を示す。

そして神は、語り始めた。もはや伝える者もない、はるか昔の物語を――。

「かつて我は、神々の王であった。そして奴もまた王であった」

「奴、とは?」

フィオナの問いに、ギロリと動いたヌアザの瞳が暗い炎の色を映し出す。憎しみの炎だ。もちろん、それが向けられている相手はフィオナではない。

「【邪眼】の、バロール」

その言葉を口にした瞬間、ヌアザの瞳に激しい炎が吹き荒れる。冒険者たちは恐ろしいまでの威圧感に必死で耐えねばならなかった。

「我が司るのは生命の営みと創造。対して、奴が司るのは死と破壊。我々は決して相容れぬことができなかった。否――我々に限らず自然の生命をもつものならば、奴と相容れることなど不可能だ」

「えっとつまり、神様たちがヌアザ様側とバロール側に分かれて争っていた、ってことですか?」

ゼルスが尋ねるとヌアザは重々しくうなずいた。

「我々は、全力を持って奴に敵対した。それこそが我の存在意義であると思えるほどに。多くの名誉ある勝利があり、同じくらいの惨めな敗北があった」

そう言ったヌアザの瞳は、遠い過去の光景を映している。

「今、奴はこの南の地に封印されている。遥かなる永い期間、奴は少しも動かなかった。だからこそ我々も眠りについていたのだ――だが」

「デビルどもとフォモールが、その封印を解こうとしているってわけだね」

ジェラルディンの言葉に、ヌアザは再びうなずく。

「その通りだ。もし奴が復活するようなことになれば、何としてでも我は奴の前に立ちはだからねばならぬ。――我が命に代えても」

そう言ったヌアザの顔には、断固とした決意が見てとれた。

「なるほど、はるかな昔にそんなことが‥‥これで私も、あなたのことを知ることができました。貴重なお話を聞かせていただいたお礼に、私たちでヌアザ様の役に立てることはありませんか?」

ゼルスの問いに、ヌアザは眉を上げる。

「‥‥役に立てること、だと?」

「王が【邪眼】を討たれるなら、デビルを退けたい我々人と、目標は近いと思われます。お互いに行動を共にすれば利点も多い。利害の一致ということで、合理的に割り切ってはいかがでしょうか?」

「ヌアザ様が連中と戦うって言うなら、あたし達も一緒に戦う。感謝する。それが人間たちのためにしたことでなくても、あたし達は絶対忘れない」

ルースアンが畳みかけるように言い、ジェラルディンも熱い口調で話す。だが、ヌアザの返答は冷ややかだった。

「ふん、我はお前たちのような卑小な存在と、共闘などするつもりはない!」

永い年月を経た神の頑なさは、一筋縄ではいかないようだった。

「‥‥ならもういいよ。やる気がない奴には何言っても無駄だ。いつまでもそうやって、昔の人間を恨みながら、すべてから目を向けて引き篭もっていればいいさ! 何もやる気のない神様なんて、あたしたちだって崇めたりしないよ!」

苛立ったジェラルディンが、発破を掛けるために強い言葉を投げつけるが、ヌアザは応じない。

「やる気がないのではない、お前たちを信用できないといっているのだ。本当にお前たちが我の役に立つというのならそれを証明してみせよ。もしそれが出来るのなら、協力を考えぬこともない」

「今の言葉‥‥偽りはありませんね、ヌアザ閣下?」

不意に口を開いてにやりと笑ったのは、今まで沈黙を保ってきたケイだ。そして彼は、ゼルスとルースアンに目配せをする。意図を察した二人が一瞬で魔法を放つ。

「グアァッ!」

悲鳴は、冒険者たちの背後から聞こえた。ゼルスのウィンドスラッシュが扉の外の岩壁を斬り飛ばし、そこに隠れていた者を、ルースアンがサイコキネシスで操るロープで引きずりだしたのだ。

部屋に転がり込んできたのは、浅黒い肌をした人に似た種族。――バロールに創られし化外の存在、フォモール。

「貴様はっ! あの邪眼のっ!」

その姿を目にした途端、ヌアザの怒りは爆発する。【邪眼】とそのしもべに対する憎しみはヌアザの本能に根ざしたものと言えた。

だが、怒りにまかせて立ち上がり剣を抜こうとしたヌアザを、ケイが右手を上げて制する。

「ここは我々にお任せ下さい、ヌアザ閣下。先ほどあなたがおっしゃられたとおり、証明してみせますよ。我々が、閣下にとって役に立つ存在である、と言う事を」

ゼルスもフォモールに目を向けたままで言う。

「今の時代に生きる私たちをよく見て、その上で、私たちが貴方の手を貸すに十分な価値のある存在か、判断してください」

●

一斉に転がり出てきた十体のフォモールを、冒険者たちが迎え撃つ。フォモールの方は、一人が革製の鎧を着こんだリーダー格らしき者、別の一人は全身に隈なく刺青を彫り込んだ妖術師と思しき者で、残りは半裸に近い格好で、錆付いた剣を握りしめている。

「やっとあたしの出番だね!」

嬉しそうにそう言って、ティズがオーラエリベイションをまとって敵に突撃した。彼女の突き出した剣はフォモールの胸を深々と貫き、一撃で重傷を負わせる。苦し紛れのフォモールの反撃は、熱い鎧に阻まれて届かない。

「ティズ! 敵の数が多い、突出しすぎるな!」

ジェラルディンがそう叫びながら、ティズをかばうように自身が前に出る。前進しながら振るった剣が一体のフォモールを薙ぎ払う。彼女の剣には、ゼルスが掛けた魔法で炎が宿っている。彼女のもとに多くのフォモールが殺到するが、一つ一つの攻撃を冷静に見極め、盾で攻撃を捌きながら反撃していく。

「月の精霊よ、いたずらしちゃえ!」

「氷漬けになりなさい!」

フィオナの放ったコンフュージョンの魔法がフォモールの同志討ちを誘い、アデリーナのアイスコフィンが辺りにフォモール入りの氷柱を出現させる。

「ティズさん、危ないです! えい!」

ルースアンがサイコキネシスの魔法で、ティズに振るわれたフォモールの刃をそらす。

「人数は多いですが、大半は武装も碌にしていない雑魚です。リーダー格と魔術師を狙いなさい!」

後ろに控えたケイが、戦況を見据えて的確な指示を飛ばす。

そのケイに向けて、敵の魔術師が黒い炎を放つ。炎は他の冒険者たちの間を縫うように移動し、狙いあやまたずにケイに直撃するが、ケイは眉をわずかにひそめるだけでその攻撃に耐える。魔術師はその直後にゼルスの放った真空の刃に切り裂かれて倒れた。

「クソ、コレデモクラエ!」

鎧を着たリーダー格らしきフォモールが渾身の力をこめて振るった剣を、ジェラルディンがかろうじて盾で受け止める。その間に別のフォモールからの攻撃が彼女の肩を切り裂くが、傷は浅いようだ。ジェラルディンが続けざま、自らに傷を負わせたフォモールを切り捨てる。

ふと見れば、ティズが、その固い鎧を一度も貫かれることのないまま、彼女を取り囲むフォモールを全てねじ伏せたところだった。

「ふっ、心配するまでもなかったみたいだね」

ジェラルディンが剣を握りなおす。立っているのは、もはやリーダー格のフォモール唯一人だった。

「オ、オノレェェッ!」

喉が張り裂けそうな叫びを上げながら、フォモールが剣を振り上げて駆け出す。防御の全てをかなぐり捨てた、決死の突撃。その標的は――ケイ。

刹那。

光が、走った。

全力疾走していたフォモールが、腰のあたりで二つに分割された。

断末魔を上げる暇もなかった。吹き飛んだ上半身がぐしゃりと地面に落下し、慣性でケイの元まで駆け抜けた下半身が、どうっと音をたてて倒れる。

冒険者たちが反射的に振り向く。

見れば、ヌアザが、剣を抜いていた。

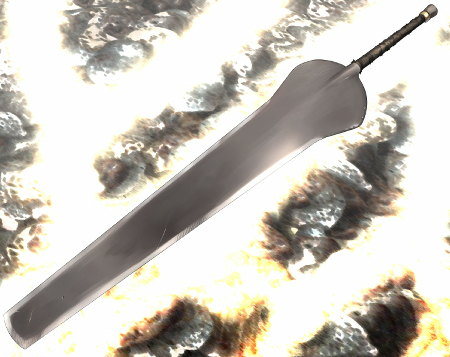

刀身が、月光のような白銀の光で包まれた、両刃の剣。

「そいつは、我の獲物だ」

そう言って鬼気迫る表情でにやりと笑う。戦神は、満足そうにゆっくりと、その剣を――光の剣、クラウソラスを――鞘におさめたのだった。

●

こうして、【銀の腕】は人間との協力を約束した。――ただし、【邪眼】との戦いにおいてのみ、との条件付きで。

「あー疲れた、こういう喋り方って慣れないのよねぇ」

「ええ、お疲れ様でしたね」

帰り道に思わず呟いたフィオナは、ケイから労いの言葉が返ってきたことに目を丸くする。

「執事さん、着くずれしてるよ」

「ああ、ありがとうございます」

メイドを気取ったティズの馴れ馴れしい物言いにも、わずかに笑顔を返すケイ。

よほど機嫌がいいようだ。

ケイにとっても、この出来事は随分と大きな仕事だったに違いない。

ヌアザがうなずいたとき、流石のケイもその顔にほんのわずかだけほっとしたような表情を浮かべたと言うが、それを知るのは共に戦った冒険者のみだ。

「ヌアザ神よ あなたが人と共に戦うお姿に

古き信仰も新たかに

この地を訪れ 讃える者も増えましょう」

ルースアンが空に向かって呟く。

神と人とがともに戦う時が、ここから始まったのだった。