猫の楽園

猫の楽園

|

■ショートシナリオEX&担当:桜紫苑 対応レベル:1〜5lv 難易度:普通 成功報酬:1 G 35 C 参加人数:10人 サポート参加人数:-人 冒険期間:08月22日〜08月27日 リプレイ公開日:2004年08月30日 |

|

●オープニング

「幽霊退治?」冒険者ギルドには、毎日、多種多様な依頼が持ち込まれる。モンスター退治の依頼から始まって、護衛や揉め事解決など、数え上げればきりがないのだが。

その男の語る話に、冒険者達は顔を見合わせた。

幽霊を退治して欲しいという依頼も、聞いた事が無いわけではない。

「村人達は、皆、怖がってしまって‥‥」

「そ、そうだろうな‥‥」

切羽詰まった表情の男を前に、冒険者が口ごもった。

「しかし、幽霊だなんて、まさか‥‥」

彼の村の近くにある湖に、幽霊が出るという。

目撃情報によると、その幽霊達は、夕焼けに染まる湖のほとりで手を繋ぎ合い、爽やかに駆けていたのだそうだ。

「見間違いとかじゃあ‥‥?」

「見間違いじゃありません。彼らは半分、白骨化していたんですよ?」

冒険者達は黙り込んだ。

それは、幽霊じゃなくてアンデットではないのか。

喉まで迫り上がって来た言葉を飲み込んで、彼らは男の話に耳を傾ける。

幽霊であれアンデットであれ、

「それに、湖に浮かぶ島から、最近、夜な夜な赤ん坊の泣き声が聞こえてくるんです。

1つじゃなくて、いくつもの泣き声が重なって聞こえるんです。もう、恐ろしくて恐ろしくて‥‥」

「泣き声の正体を確かめた人は?」

「いえ、確かめに行った者はいるのですけれど、島の木々が迷宮のように入り組んでしまって‥‥結局、正体は確かめられなかったそうです。私達は小さい頃から、島を遊び場にしていたのですが、いつの間に変わってしまったのやら‥‥」

水辺で戯れるアンデット、赤ん坊の泣き声、迷宮と化した島。確かに幽霊話としても成り立つだろう。

けれど、と彼らは考えた。

何が起きているのか、ちゃんと見極めなければならない。絡み合った事件の糸を解き、1つ1つの原因を突き止める必要がある。

「他に、何か変わった事は?」

記憶を辿っているのだろう。僅かに眉を寄せた男の様子を、彼らは静かに見守った。

「変わった事ではないのですが‥‥少し前から、湖の近くに知らない青年が住み着いているそうです。私は会った事がないのですが、物腰穏やかで上品な雰囲気の青年だとかで、村の娘達が騒いでました」

「その青年は、湖のどの辺りに住んでいるんだ?」

男が今回の一件に関係のないとしても、何かを見聞きしているかもしれない。手掛かりは1つでも多いに越した事はないのだ。

尋ねた冒険者に、男は「さぁ?」と肩を竦めた。

「どこに住んでいるのかまでは‥‥。私が聞いたのは、湖で釣りをしていると話しかけて来たとか、ああ、そうだ。いつも猫を抱えているらしいですよ」

「猫?」

「大層な猫好きらしくて」

村の娘達の間では、どこかの猫好きの貴公子が猫達と共にしばしの休暇を楽しんでいるのだと、勝手な噂と憶測が流れているという。

「分かりました。とりあえず、その湖に行ってみよう」

まずは現場を確認すべきだろう。

その島とやらにも向かう事に

無言で頷き合い、立ち上がった冒険者達から少し遅れて、男もあたふたと席を立つ。

「え? え?」

「皆、怖がっているんだろ? こんな話を聞いて放っておけないし。俺達で真実を確かめてやるよ」

「おや? 君はどこの子だい?」

険しい表情で湖の対岸を見つめていた青年は、足下に擦り寄った子猫に相好を崩した。

なぁお‥‥。

見上げて鳴く子猫を抱き上げると、彼は滑らかな毛に頬を寄せた。

「どうやって、この島に渡ったのかな? ああ、そうか。船に潜り込んでいた?」

んにゃぁ。

青年の言葉に応えるように、子猫は可愛らしく声をあげた。

「僕の言葉が分かるんだね。頭の良い子だ」

優しく撫でる手に、子猫はごろごろと喉を鳴らす。

「最近、湖の近くにモンスターが出るらしいって、君、知ってた? この辺りの人達は良い人ばかりだけど、モンスターが出るなら、外に行かない方がいいよ」

子猫の耳の後ろを擽りながら、青年は向こう岸を見つめた。どこか思い詰めたような目をしている。

「モンスターに人。外の世界は君達にとって怖いものだらけだね。でも心配しなくていいよ。ここにいれば大丈夫だから。ここは君達の楽園。君達を虐める奴らは、絶対に僕が近づけないから」

子猫を大切そうに抱えて立ち上がると、青年は背後の森を示した。

「皆、君の仲間達だよ。君も、皆と仲良くしてくれると嬉しいな。僕も含めて、ね」

にゃあ。

ゆらゆらと一斉に枝が揺れた。

にゃあ。

みゃあ。

みゅう。

んみゃあ。

幾つもの声が重なって、風に乗る。

木々に繁る緑の葉と大きく広がる枝の上から、無数の目が彼らをじっと見つめていた。

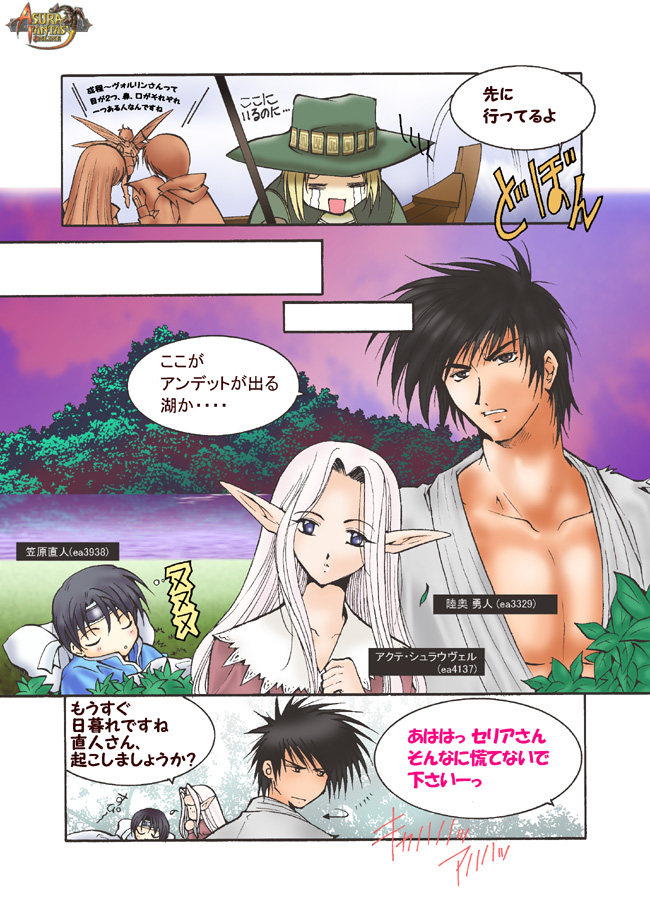

●今回の参加者

ea0029 沖田 光(27歳・♂・志士・人間・ジャパン)ea0364 セリア・アストライア(25歳・♀・神聖騎士・人間・イギリス王国)

ea0509 カファール・ナイトレイド(22歳・♀・レンジャー・シフール・フランク王国)

ea2023 不破真人(28歳・♂・忍者・人間・ジャパン)

ea3143 ヴォルフガング・リヒトホーフェン(37歳・♂・レンジャー・人間・フランク王国)

ea3329 陸奥 勇人(31歳・♂・浪人・人間・ジャパン)

ea3938 笠原直人(26歳・♂・侍・人間・ジャパン)

ea4137 アクネ・シュラウヴェル(26歳・♀・ウィザード・エルフ・ノルマン王国)

ea4471 セレス・ブリッジ(37歳・♀・ゴーレムニスト・人間・イギリス王国)

ea5321 レオラパネラ・ティゲル(28歳・♀・レンジャー・人間・エジプト)

●リプレイ本文

●きっと、それも愛強い陽射しがセレス・ブリッジ(ea4471)の白く透き通る肌をちりりと焼いた。一番高い位置にあった時よりも照りつけがきつくなっているのは気のせいだろうか。まるで、仕事の終わりが近づいて俄然張り切り出すおじ様方のようだと彼女は思った。

−太陽や月も、仕事が終わった後に酒場で一杯‥‥なんて事はないですよね。きっと。

暑さを散らしてくれる風を心地良さそうに受けながら、セレスはふふ、と小さく笑う。

太陽や月、空を飾る星々が集う酒場があるならば見てみたいものだ。

船縁に軽く身を預け、冷たい水に手を浸したセレスは小舟が向かう先に視線を向ける。こんもりと繁った森は、迷う程深いようには見えない。そもそも、島自体が湖の上に浮かんだ小島なのだから。なのに

「やっぱり、どう考えてもおかしいよね」

向かい合って座っていた不破真人(ea2023)が小さく呟く。知らぬ間に考えを口にしていたのかと驚いたセレスに気づいた様子もなく、真人は真剣な表情で島を凝視していた。

「森が迷宮になったのは最近みたいだし、人為的な何かが働いていると思う」

今回の依頼に関する情報を頭の中で探っていた真人は、その「人為的な何か」に猫好きであるという以外、何の情報も得られなかった謎の青年が関わっていると推測していた。

「でも、赤ん坊の泣き声って何だろう?」

猫好き青年、実は赤ん坊も好き?

ていうか、青年の赤ん坊だったらどうしよう。

村の娘達が騒いでいるというのだ。女性受けは良さそうだ。となると、やはり‥‥。

いきなり顔を赤らめて照れたり、かと思えば頭を抱えて悩み出したりと、くるくると表情を変える真人の様子に、セレスは目を丸くして動きを止める。そんなセレスに、更に追い討ちをかける爆弾発言が飛び出した。

「あの島から赤ちゃんの泣き声が聞こえるんだよね。おいら、その赤ちゃんって湖ででーとしてるゆーれーの赤ちゃんじゃないかなって思うんだ」

−子沢山のゆーれー‥‥

その言葉に、暴走した思考の中で百面相を繰り返していた真人も、困惑していたセレスも、真夏の陽射しの中で凍りついてしまった。

そんな周囲の気配に気づく事なく、金の糸を1本、小さな指に絡めてカファール・ナイトレイド(ea0509)は表情を曇らせた。この金色は、大切な友達を思い出させる色だ。だから、ほんの少しだけ泣いている赤ちゃんの気持ちが分かる気がした。

「赤ちゃんが泣くのは寂しいからだよ、きっと。おいらも、ヴォルりんに会えなくて寂しいからよぉく分かるんだ」

「‥‥は?」

それまで静かに船を漕いでいた金髪の男が間の抜けた声を上げる。

だがしかし、それは優雅に船遊びを満喫しているが如き淑女達と幼さを残す少年に聞こえておらず。

「ヴォルりんさんと言うのは、カファールさんのお友達ですか?」

小首を傾げて尋ねたセレスに、カファは大きく元気よく頷きを返した。

「うん! でも、もうずっと会ってなくて。だから、おいら、ヴォルりんの顔を忘れないように似顔絵を持ってるんだ♪」

「いや、だから、カ‥‥」

見て見て!

何やら一生懸命に自分に話しかけようとしている男の言葉なんて聞いちゃいない。嬉しそうに取り出した小さな画布には、彼女が記憶を辿って描いた大事な「友達」の顔。

「なるほど」

繊細な壊れ物を扱う慎重さで画布を受け取った真人は、天使のように無邪気な微笑みをカファへと向けた。

「そのヴォルりんさんって、目が2つ、鼻が1つ、口が1つある人なんだね!」

ぐらりと、男の体が傾ぐ。

斜めになった頭の上、滑り落ちそうになってカファは咄嗟にその金の髪を掴んだ。

「えへへ。下手っぴで恥ずかしいナ」

「そんな事ないよ。ちゃんと特徴を掴んでるんじゃないかな。僕、ヴォルりんさんに会ったら、すぐに分かると思うよ。ね? ヴォルフガングさんもそう思うでしょう?」

真人に誉められて照れ臭かったのか、カファは掴んだ髪の毛を更に力一杯引っ張った。

「あのね、あのね! ヴォルりんの髪も、こんな風に美味しそうな蜂蜜色してるんだよ!」

「あら、素敵。私もヴォルりんさんに会ってみたいですわ」

ここまで来ると、分かっていてやっているのではないかと思う。

小舟の上で繰り広げられる遣り取りを聞くともなしに聞いていたレオラパネラ・ティゲル(ea5321)は、1つ溜息をつくと櫓を漕いでいる男に気の毒そうな視線を注いだ。

「ヴォルりん」談義に花を咲かせている仲間達の様子からして、本当に気づいていないだろうという事もレオラには分かっている。だから、尚更男が不憫だ。とは言え、これ以上関わる気もさらさら無かったが。

不意に立ち上がったレオラに、小さな船が大きく揺れる。

「ど、どうかしました?」

縁にしがみついて尋ねるセレスをちらりと一瞥して、レオラは船縁に足をかけた。

「先に行ってるよ」

言うや否や、レオラは水の中に飛び込んだ。

上がる水飛沫を頭から被り、船に残された仲間達は呆気に取られてレオラが吸い込まれた湖面を見つめる。

「‥‥少し涼しくなったな」

漕ぐ手を休め、清々しいまでに青く澄んだ空を見上げたヴォルフガング・リヒトホーフェン(ea3143)は、頬から顎へと伝った冷たい滴を太陽と水飛沫のせいにした。

●青い春

白いドレスの裾が翻る度に、透明な滴が太陽の光にキラキラと輝いて舞う。

そんな幻想的な光景に、沖田光(ea0029)は眩しそうに目を細めた。

彼女の体温が、繋がれた手から腕を伝い、上へ上へとのぼって来るかの錯覚を覚える。笑みながら振り返るセリア・アストライア(ea0364)の動きに合わせて、長い黒髪がしなやかに踊った。

途端に跳ねた心臓と、早くなる鼓動とに光は一瞬たじろいだ。怪訝そうに片手で胸を押さえると首を傾げる。

「どうかなさいまして?」

いつになくはしゃいで見えるセリアに、光は何でもないと笑った。

「あはは。あんまりはしゃぐと転んでしまいますよ、セリアさん!」

「まぁ! 私、そんな失敗は致しませんわよ」

ちらりと振り返り、僅かに頬を膨らませたセリアの表情に、再び光の中にざわめきが生まれる。

「それは分かっ‥‥セリアさん!?」

普段は、気に留める事もなかった。

いつも着ている法衣で、長い裾には慣れていたし、もっと足場の悪い場所で戦ったのも1度や2度ではない。だが、今日は勝手が違った。

着慣れた法衣ではなかった事。

水際であった事。

裾が水を含んで足に絡みついた事。

そして、光と手を繋いでいた事。

その全てが重なりあっただけ。

ぐらりと揺れた体に、光は咄嗟に握っていた細い手を引いた。

セリアは、傾ぐ体を止められずに光の手を握ったまま、軟らかな地面へと倒れ込んでいく。

全ては、偶然。

そう、偶然。

「だっ大丈夫ですか!? セリアさ‥‥」

慌てて身を起こした光が、言葉の途中で硬直した。

彼の視線は己の手の上で止まっている。そして。

「っっっっ!!」

呆けたのは一瞬。自身の窮状を察し、悲鳴を上げるよりも先に体が反応していた。

次の瞬間、自分を襲った衝撃に、光は昼間に流星を見た。薄れ行く意識の中で、彼が呟いたのは「ふわふわ」という謎の言葉だったとか何とか。

赤い顔をして肩で息をするセリアと倒れ伏した光とを眺めて、アクネ・シュラウヴェル(ea4137)はこめかみを痙攣させて、傍観者を決め込んでいた陸奥勇人(ea3329)に冷ややかな眼差しを向けた。

「これは一体何事かしら?」

どうして自分にとばっちりが来るのだろう。納得がいかない気持ちを滲ませた息を吐き、勇人は服についた埃を払って立ち上がった。

「アンデットの気持ちが分かるかも」

「‥‥何ですって?」

聞き間違いかと、アクテは体ごと勇人へと向き直る。戦闘時の緊迫感とは質の違う気配は、上品でいて穏やかそうな笑顔から。静かな気迫で問いつめられて、勇人はアクテから目を逸らして頬を掻いた。

「いや、だからな。水辺を駆ける白骨化したカップルの気持ちを感じ取る為だと」

あれ。

勇人が指し示した2人に、アクテは深く深く息を吐いた。

「‥‥私は村の人達1人1人にあたって、情報を収集していたのですけれど」

「そりゃお疲れサン」

収穫は? と尋ねる勇人に項垂れ、彼女は地面にめり込みそうな程重くなる足を前へと進めた。青春絵巻の若者達の側まで行くと、深呼吸で気持ちを落ち着かせる。

「何を遊んでいらっしゃるのですか?」

出来るだけ、穏やかに、普通に‥‥と意識し過ぎた結果、発せられた声は淡々とした抑揚のないものとなってしまったが。

未だに衝撃の中から立ち直る事が出来ず、倒れたままであった光の投げ出された手が、その声に反応してぴくりと震える。

「アンデットの気持ち、分かりました?」

「全然」

赤くなった頬に手を当てながらもきっぱりと言い切ったセリア。

そろそろと体を起こしていた光と、傍観に徹する事を己自身に言い聞かせていた勇人がぴたりと動きを止めた。次に来るであろう嵐を予測し、身構える2人の視線の中、アクテがゆっくりと口を開いた。

「‥‥でしょうね。ここに出没する白骨化した2体については、村の人達に心当たりがないそうです」

「そうですか」

事もなげに情報を交換し合うセリアとアクテをぽかんと呆けて眺める男2人。女の子は謎だ。同時に同じ言葉が浮か‥‥んだかどうかは定かではないが、ともかく、彼らは実験から検証へと移る気配を見せた。

「聞いた話では、アンデットと思しき2体は太陽の西に沈みかける頃‥‥つまり、今頃から太陽が昇る頃までの間に目撃されています。そのうち、最も目撃談が多いのがこの時間」

「まだこんなに明るいのに」

幽霊なら、活動時間は夜に違いないと踏んで、すやすやすぴすぴと気持ち良さそうに眠っている笠原直人(ea3938)をちらりと見てアクテが呟く。

「幽霊ならそう言う話もよく聞きますが、モンスターなら昼も夜も関係はありません。一部を除いて」

「でも、何故この時間なのでしょう?」

やはり人だった頃の心残りなのか。

頬に手を当てて、セリアは水辺を駆けた時の気持ちを思い返した。

水を踏む小気味良い感じ。跳ねた水飛沫が太陽の光を受けて輝く度に、心も躍った。アンデット達も同じ事を感じたのであろうか。

「! そうだ」

不意に思いついたように、光が声を上げた。

「何か分かったか!?」

勢い込んで尋ねた勇人に、光はゆっくりと頭を巡らせた。その目が見つめるのは、西に傾いた太陽だ。

「夕陽‥‥」

息を詰めて、次の言葉を待つ仲間達の気配が伝わって来る。覚悟を決めて、光は続けた。

「夕陽の中で2人っきりって、結構、憧れるシチュエーションじゃありませんか?」

その一言で、仲間達は全てを察した‥‥気がした。

●迷宮の果て

もう何時間も、こうして木々の合間を歩いているような気がする。

しかし、太陽の位置がさほど変わっていない所を見ると、実際にはそれほど時間は経っていないのだろう。

「これが噂の迷宮ですか」

額に滴る汗を拭って、真人は彼らの行く手を遮る木々にお手上げと両手を上げると肩を竦めた。だが、それは始めから分かっていた。

「こんな事もあろうかと、森に入ってからずっと印をつけていたんです」

ほら‥‥と、先ほどつけた印を指さして、真人はにこやかに微笑んだままで立ち尽くした。

手にしたダガーで木の肌に矢印を刻んだのは、つい今の事だ。だが、振り返る直前まで触れていたはずの木はどこにも無く‥‥。

「印って、もしかしてあれの事か?」

先頭を歩いていたヴォルフの疲れを滲ませた声に振り返ると、3本先の木に彼がつけたはずの印がくっきりと刻み込まれていた。

「今まで後ろにあったのに‥‥」

「人為的に作られた迷宮、か。面白い」

この島のどこかにいる迷宮を作った本人への対抗心から、不敵に笑うヴォルフ。

一方、講じた案が失敗に終わった真人は、落胆するわけでなく穏やかな表情を浮かべたままだ。

「この作戦は失敗でしたね。ですが、僕の仕掛けはこれだけではありません。‥‥これも忍者の知恵です」

はにかんで、だが、自信に満ちた真人に期待を込め、仲間達は次の言葉を待った。

「こんな事もあろうかと、森に入ってからずっと目印にパンを落として来‥‥‥‥」

自分達が進んで来た道無き道を示した彼の動きが止まる。

「‥‥えーと。カファールさん? 一体何を?」

道の端で美味しそうに何かを頬張るシフールの少女に、真人は恐る恐るといった風に尋ねた。

「んん〜? これ、美味しいよ」

「そ‥‥そう‥‥?」

カファが頬張っているものが、真人の目印であるのは一目瞭然。

「カファちゃん! 駄目じゃない!」

めっと小さく窘めて、セレスはカファの体を抱き上げた。

「落ちているものを軽々しく口に入れてはいけないわ」

「‥‥怒るべき所はそこじゃないと思うぞ?」

呆れ混じりのヴォルフの声に、カファがぷんと頬を膨らませる。

「おいら、誰のか分からないものは食べたりしないもん! まぁりんの落としたパンだから拾っただけだもん!」

忍者の知恵、破れたり。

だが、セレスの手の上でぷんすか怒るカファに悪気はない。怒るに怒れず、ヴォルフは真人の肩に手を置いた。

「その、なんだ‥‥、結局はこうなるわけだし」

慰めるように語りかけるヴォルフの背後に、明るい光が見えた。出口かと顔を輝かせ、駆けだした真人とセレスが同時に足を止める。

傾き行く太陽の光を受け、ゆらゆらとさざ波立つ湖面。

それに合わせて揺れるのは、彼らが乗って来た小舟。

そこは、間違いなく、彼らがこの島での最初の1歩を記した場所であった。

「俺達はずっと奴の術中だったというわけだ」

だが、術にハマったままで終わらせるつもりはない。ヴォルフは肩に掛けていた荷から、いくつかのものを取り出した。

「それならば、俺にも考えがある」

依頼の内容を繋ぎ合わせ、足りない所は推測で補い、彼が出した答えはコレだ。

「赤ん坊の泣き声は猫の声。そして、この島を迷宮化するのは猫好きの青年! フォレストラビリンス辺りを使って、島の猫を侵入者から守っているのだろう。だが、奴がいくら警戒しても、猫が警戒を解いたならばこっちの勝ちだ! 見ていろ、必ずや俺は猫達の警戒を解いて見せるッ!」

「‥‥目的、変わってませんか?」

冷静に突っ込んだ真人の言葉も何のその。

ヴォルフは取り出した小瓶の蓋を開け、布に振り掛けて首に巻いた。その様子は楽しげで、ふんふんと鼻歌まで飛び出す始末。

「ヴォルフさん? それは何ですか?」

遠慮がちに尋ねたセレスに、ヴォルフは「そのうち分かる」と何やら意味深な笑みを浮かべるのみだ。

セレスや真人、カファが怪訝に思う間もなく、「そのうち」はすぐにやって来た。

ゆさりと頭上の枝が揺れた事に真っ先に気づいたのは、カファだった。

「何だろ?」

不自然に揺れ続ける枝と葉が幾重にも重なり合った陰で、確かに何かが動いている。それを確かめるべく、カファはふわりと羽根を広げ‥‥。

「っっっ!!??」

慌てて飛び退ったカファの行動を疑問に思った時、それは訪れた。

ぽとん。

「おお?」

頭上に落ちて来た猫に、ヴォルフが歓声を上げる。

ぽとり。

2匹目の姿に、セレスがまぁと口元を綻ばせた。

ぽてぽてぽてん。

3匹同時に降って来た子猫達に、真人は無邪気に喜んだ。‥‥が。

ぽてとんぼたっぼたぼたぼたっ!

‥‥それは、さながら夏の夕方に通り過ぎる激しい雨のようだったと、真人は後に語る。

突如として起きた猫の大洪水に足を掬われた者達の運命は‥‥。

●真相究明

噂は本当だった。

目の前で展開されているのは、間違いなく恋人達の逢瀬。手を繋ぎ、爽やかに駆けたかと思えば、互いに水を掛け合ってみたり。どこからどう見ても「世界は自分達の為だけにある」と勘違いして傍目も憚らぬ恋人達だ。ただ、半分近く白骨化しているだけの。

「なんだか出歯亀している気分です‥‥」

「それは嫌! ですね。どうせ覗くなら、もっと‥‥」

思わず漏れた光の呟きに、深く考えもせずに応えた直人の頭に勇人の拳骨が落ちる。万が一の幽霊対策として全身に施されたありとあらゆる魔除けも、手にしたホーリーシンボルも、拳の前では何の役にも立たない。

「まぁ、確かな傍から見るにはちと、な。‥‥とりあえず、成仏して貰うとするか」

拳を軽く振って、勇人はアクテを振り返った。腰に下げた日本刀を鞘から引き抜き、彼女に差し出す。

「待って下さい。せめて、彼らの遺した思いを聞いてあげませんか?」

戦闘準備に入った仲間達を押し止めたのは、光の必死な眼差しだった。

死してなおも2人の時間に執着する彼らの気持ちが切なくて、倒す以外の方法で彼らを救ってやりたいと、彼はそう訴えた。

「だが」

渋る勇人の腕を掴み、光は言い募る。

「だって、可哀想じゃないですか!」

大きくなった声に、水辺で戯れていた恋人達が振り返る。逢瀬を邪魔した罪悪感から、光はぺこりと頭を下げた。

「すみません! お邪魔するつもりはなかったんですけど‥‥」

かしゃりと軽い音がした。彼らが一歩近づくごとに、その音は大きくなる。

それが骨が触れ合う音だと気づいた時、直人の背に悪寒が走った。

「なんか、今夜、夢に出そうです」

まだ寝るつもりか。

そんなツッコミは心の中だけに留めて、勇人は刀を構えた。光はああ言っていたが、彼らが自分達を襲う可能性が無いと言い切れない。

骨となった腕が、彼らに向けて伸ばされた。

差し伸べた光の手に、恐ろしい勢いで掴み掛かる白骨の恋人達。

「アンデットはやはりアンデットか! 沖田!」

「分かっています! アクテさん、お願いします!」

彼らに同情していたとは言え、人に害を為すとなれば話は別だ。光はバーニングソードを付与された刀を辛そうに握り締めて勇人の援護にまわった。

「お‥‥俺だって!」

いきなり走り出した直人に、アクテは小さく息を飲んだ。直人は武装していない。刀もダガーも全て荷物の中に入れたままだ。

「直人さん! あなた、どうやって戦うつもりですか!」

「行き当たりばったりです!」

返って来た潔い返事に、アクテはしばし放心して彼の背を見送ってしまったのだった。

一方、アンデット達と戦う者達は、理性を失った亡者の猛攻に防戦一方となっていた。アンデットに通常攻撃は効かない。アクテが施したバーニングソードの効力は時間制限付きだ。じりじりと焦りが忍び寄る。

「おい、幽霊! これを見ろ!」

手にホーリーシンボルを掲げ、直人は大声で呼ばわった。絶妙なタイミングでの掛け声に、一瞬だけアンデットの力が緩んだ。その隙を逃さず、光は渾身の力を込めてアンデットを押し返す。

後ろへと飛び退った光の目に、丸腰の直人に向かって行くアンデットの姿が映った。咄嗟に、3人は飛び出していた。いくら冒険者とはいえ、無防備な状態でアンデットと戦って無傷では済まない。惨劇の予感に青ざめた彼らは、次の瞬間、動きを止めた。

地面に倒れたアンデットの腕が衝撃でもげ、からからと地面に転がる。

「今ですよー」

口に両手を当てて叫んだ直人に、我に返った光と勇人、セリアが得物を振り下ろす。

幕切れはあっけなかった。

「驚かさないで下さい」

本当に、寿命が縮むかと思った。胸を撫でおろして、アクテは軽く直人を睨む。何も持たずに駆けだした直人が、草を結んで罠を作った所から一部始終を見ていたのだ。

「行き当たりばったりだなんて。成功したから良かったものの‥‥」

うにゃあうにゃあうにゃあ。

風に乗って聞こえて来たか細い声に、アクテは目を見開いた。

「赤ん坊の‥‥声?」

「赤子? いや、こいつは猫だろ」

刀を鞘に仕舞った勇人が、にぃと笑う。

「昔、住んでいた長屋の隣に赤子がいてな。ふにふに泣く声が猫そっくりで、たまに猫が鳴いてるのか赤子が泣いているのか区別がつかない時があった」

「もしや‥‥」

勇人の話に何か気づいたのか、直人が顔を上げた。その瞳は真っ直ぐに泣き声が聞こえてくる方‥‥湖に浮かぶ島を見据える。

「何か分かったの?」

「‥‥分かりました」

尋ねるアクテに、直人は静かに頷く。その表情は凪いだ湖面のように静かだ。謎が解けた事への興奮も、仲間達に先んじた優越感もない。今や、彼の中にあるのは真実と向かい合う静けさだけ。

ゆっくりと、直人は自分の額に貼ってあったお札を剥がした。

「戯れるアンデット、迷宮と化した森、謎の男、そして赤ん坊の泣き声のように聞こえる無数の猫の声。これらから考えられるのは1つ。もはや、それ以外の理由は考えられない」

手に持った数珠とホーリーシンボルとお札を高々と宙に掲げ、直人は告げた。

「青年は実は猫だった!!」

仲間達の動きが止まる。

「昼間は人の姿で村の人達を騙し、それでもって、夜な夜な行灯の油をぺろ〜りぺろりと舐めているに違いないッ」

「それは化け猫ッ」

我慢ならず、勇人は暴走し続ける直人の額をぴんと指で弾いた。

弾き飛ばされた直人が宙に舞い、落下した場所から柔らかな地面を数メートル抉って止まる。直人の手から離れたお札が持ち主の後を追うようにひらりと舞い落ち、何かが焦げたような匂いが言葉を失った光やセリア達の元まで届いた。

「とにもかくにも、あの島に行ってみる事が先決だな。先に行ったヴォルフ達と合流して‥‥」

勇人の言葉が途切れる。

ゆらりと、幽鬼の如く立ち上がった直人に、仲間達の視線が集中した。

「そうか、やっぱりアレは作り話だったんだ。‥‥ふ。そうだよな。この世の中、幽霊なんてものが存在するはずなんて無いんだ」

「似たのはいますけどね」

倒したアンデットの亡骸を見つつ、アクテは苦笑する。依頼を聞いた時点でアンデットだと踏んでいたものの、実際に自分の目で確かめるまでは「幽霊」である可能性も捨てきれてはいなかった。まぁ、アンデットも一般には「幽霊」と分類されて然るべき存在には違いないのだから、正しいと言えば正しいのだが。

「俺には最初から分かっていたんだ。正体が不確かな幽霊は確かに怖いけど、この世の中、そんなものより恐ろしいのは現実の女せ‥‥ぶっ!」

何かに直撃されて、直人は片手で顔を押さえて地面にしゃがみ込んだ。赤くなった鼻を擦りつつ、涙目になった目で飛んで来た物体を探す。

それは、メタルバンドであった。何故、こんなものが? と考え込んでしまう辺り、まだまだ青い。メタルバンドを見つめ、考えに耽る直人に2つの影が近づいた。

迫る危機に気づく様子もなく、ぽんと直人は己の膝を打つ。

「そうか。これは、誰かの装備ひ‥‥」

よく考えなくとも分かるだろうに。

ぽりぽりと頭を掻いて、勇人は心の中で合掌した。今は、彼の生還を祈るのみ。

「誰かの‥‥」

ここに至って、ようやく直人は自分の置かれた立場を理解した。

「女性が何でしょう? よく聞こえなかったのですけれど」

にこやかに微笑んだセリアがす、と手を差し出す。ごくりと息を飲んで、直人はその白い手の上にメタルバンドを乗せた。

「私も聞こえませんでした。もう1度、聞かせて下さいな?」

綺羅綺羅しい笑顔で迫るのは、直人曰く、幽霊よりも恐ろしいもの。

ぎぎぎと不自然な動きでセリアとアクテを見上げる。

キラキラ。

キラキラ。

どちらの笑顔もこの上なく優しく光り輝いていた。それに反比例するかのように、色を失い、さらさらと砂の如く崩れていくのは‥‥。

「も‥‥申し訳ございませんでしたァァァ!!!」

土下座して謝る直人に、光と勇人を顔を見合わせて首を振った。

こうなる事は分かっているのだから、もっとうまく立ち回ればよいものを。

「どうして、こう余計な一言を言うのでしょうねぇ」

「う〜ん? 生まれついたもの?」

笠原直人、15歳。墓穴掘りのプロフェッショナル、人は彼を密かにそう呼ぶと言う。

●邂逅

不自然な静けさに満ちた森。

湿り気を帯びた地面に懐きながら、レオラは自分の早まった行動を少しだけ後悔していた。

仲間達に先んじて島に辿り着いたのはよかったが、歩けども歩けどもどこまでも続く木々の迷路に、不安が頭を擡げてくる。島に泳ぎ着いてしばらくは、何処にもおかしな所はない普通の小島だったのに、いつの間にか、歩いても歩いても出口へと辿り着けない迷宮に迷い込んでいた。

「皆と一緒に行動すればよかったかな」

ぽつり、呟いてみても後の祭りである。

こんなに不安になるのは、自分の体の一部であるペイントが水に濡れて流れたからだとレオラは無理矢理に結論づけた。今は遠い故郷の、誇り高い一族の印が消えてしまったから、見知らぬ国に1人で放り出された子供のように心細くなったのだと。

「‥‥せめてと思ったんだが」

のろのろと手を動かして、頬をなぞる。僅かに残っていた顔料で両の頬に3本線を引いてはみたものの、何故だか落ち着かない。

虚ろに彷徨わせた目に、葉の陰で揺れるものが映る。それが何であるのか、思い至ると同時に、彼女の上に影が落ちた。

最初に見えたのは足。

上へと辿って行く視線の先に、レオラを心配そうに覗き込む顔があった。

ぽかんと、レオラはその青年を見上げる。

少しばかり居心地悪そうに、困ったように、青年は微笑んだ。

「好きだ」

がばりと身を起こしたレオラの気配に、真上に広がる枝で昼寝をしていた猫が警戒態勢を取ろうと跳ね起き、何も無い宙に足場を求めて‥‥落ちる。

頭の上に感じた重みと、柔らかに微笑んだままの青年と、森に満ちた静けさ。

しばしの間の後、レオラは思い出したように付け足す。

「‥‥‥‥猫が」

「ああ、やっぱり。そうだと思いました」

くすりと笑って、青年は手を伸ばした。その指先はレオラの顔に引かれた3本線に。

それが模するのは猫ヒゲ。

「森で迷われてしまったのですね。申し訳ありません」

何故、この青年が謝るのだろう。

上気したアタマの中で、レオラは考えた。

「猫が嫌いな方、猫を虐める人でなければ、歓迎します」

「猫が嫌いじゃなくて、虐めなければいいのかい?」

「勿論です」

迷宮と化した森の中で、レオラはそうとは知らずに当初の目的を達しようとしていた。

もっとも、彼女がそれを知るのは仲間と合流を果たした後の事になるのだが。

●猫の楽園

画布を傍らに置き、セリアは『レン』と名付けた子猫の柔らかな毛を撫でた。

小さな手をわきわきさせて膝の上で喉を鳴らして丸くなる子猫はどんな夢を見ているのだろう。

時折、ぴくぴくと動く耳が愛らしくて微笑ましい。

「猫、可愛いですね。セリアさん」

セリアの描いた猫の絵を眺めていた光の声に籠もる温かさに、セリアも素直に頷いた。

「少しっ隣で休ませて貰ってもいいっ?」

子猫達と大運動会を繰り広げていた真人が、息を切らせながら彼女の隣へ座り込む。さすがの忍者も、これだけの数の猫を相手にしてはバテようというもの。

ふ、と微笑んで周囲を見渡せば、猫布団にくるまって熟睡するカファの姿がある。

全身引っ掻き傷と噛み傷だらけになりながら、嬉しそうに子猫を撫で回しているヴォルフの姿が。

少し離れた所では、セレスが居眠りをする猫の肉球を突っついては幸せそうな笑みを浮かべ、傍らでは疲れて眠る勇人が猫に埋もれて魘されている。

「可愛いですよね。この耳が僕についてたらなぁ。犬の耳も可愛いと思うけど」

「あら、それは素敵‥‥」

真人の言葉に反応して、アクテは縞模様の猫に頬擦りをした。彼らの頭の中、猫や犬の耳をつけた自分の姿が過ぎる。

「一部の愛好家の中には、実際に猫や犬の耳を狩って、自分の飾りにしようとする者もいるようですよ」

レオラと共に近づいて来た青年が、穏やかではない事を穏やかに告げた。村で噂になっていた青年、森を迷宮に変えていた青年だ。

聞く話によると、開口一番、猫が好きと言い放ったレオラが、猫談義で意気投合して彼の警戒を解いたらしい。

「そんなひどい事をする人がいるのですか!?」

憤慨した真人に、青年は悲しげに頷く。

「残念ながら。外の世界は、この子達にとって住みよい世界とは言い切れません」

「こいつは、そんな風にひどい目にあってる猫達をここに連れて来てるんだってさ」

ぶっきらぼうに、レオラが付け足した。

猫について熱く語り合う中で、彼らの事情を聞いたのだろう。

「そうですか‥‥」

確かに、全ての人が猫を可愛がっているわけではない。棒を持って猫を追い回している者を見たのは1度や2度ではなかったと、アクテはきゅっと眉を寄せた。

「でも、この子達はそんな辛い目にあった事があるのに、全くそれを感じさせませんね。きっと、この島では何の心配もいらない事を知ってるんですよ」

瞳を僅かに潤ませて見上げる真人に、青年は柔らかく微笑んだ。

「村の人には僕達がちゃんと話しますから、あなたはこの子達を守ってあげて下さいね」

本当は、仲良くなった子達一緒に戻りたかったけれど。

膝に手を掛けて来た子猫の頭を撫でながら、真人は俯いて表情を隠す。

「レン、この島は貴方達の楽園なのですね」

またいつか、この楽園に訪れる事もあるだろう。

願わくば、その日まで猫達が幸せでありますように。

喉を鳴らす子猫を抱き上げて、セリアは祈るように唇を近づけた。