猫屋敷の怪

猫屋敷の怪

|

■ショートシナリオ&プロモート担当:瀬川潮 対応レベル:フリーlv 難易度:やや易 成功報酬:0 G 65 C 参加人数:4人 サポート参加人数:1人 冒険期間:08月26日〜08月31日 リプレイ公開日:2008年09月03日 |

|

●オープニング

「おかぁ〜さぁ〜ん」とある村の民家に少女の声が響いた。甘えているような、猫なで声のような、発音に独特の甘味がある可愛らしい声だ。

「ねえ、おかぁさん」

少女は探し求めていた母の姿を、土間の奥の奥で見つけた。

母は、しゃがみこんでいた。大きな樽の中のぬか床をかき混ぜていたのだ。

「あらあら。どうしたの、つづら」

つづら、と呼ばれた少女の顔は背後の玄関からの光で暗かった。表情も暗く、不安そうな顔つき。立ち上がった母に、「あのね」とあごを上げる。

「御庭内がいないの。いつもお昼の前には庭に戻ってきてるのにぃ」

あらあら、と母。

「普段はこんなことないのに。あの子、臆病だから遠くに行くはずはないし。‥‥どこかで怪我でもしていて動けなくなっていたりしたらどうしましょう」

「つづら」

母は、不安そうにまくしたてる娘を優しく諭すのだった。

「御庭内ももう立派な大人の猫なのだから、きれいなお嫁さんでも探しに行ったのでしょう。いくら臆病だからと言っても、いつまでも家の庭番ばかりしているわけにはいかないことに気付いたんじゃないかしらね」

「そっか。‥‥そっか!」

暗かった表情が一転。つづらは胸の前で両手を合わせて、にぱっと晴れやかな笑顔を見せた。

「うっふふふ。御庭内、どぉんなお嫁さん連れてくるかなぁ」

楽しみだなぁ、とくるりひと回転。庭のほうにるんるんと戻っていった。

が。

その日、御庭内は戻ってこなかった。

次の日も、その次の日も。

「御庭内、もう死んじゃってるのかなぁ。それとも、私なんか嫌いだって、よその子になっちゃったのかなぁ」

おひげを握ったのが悪かったのかしらとか、水浴びさせようとしたのを妬まれてるのかしらとか、つづらはしきりと後悔しながら涙を枯らせ目を腫らせ、食事も満足に食べなくなった。可愛らしかった声には独特の甘味もなく、ガラガラと干からびていた。

なだめすかすこともできなくなったつづらの両親は、御庭内を探した。茶色の縞模様に小柄で、「おにわうち〜」と名前を呼ばないと寄ってこない、左右の耳の大きさが極端に違う猫だ。だが、どこにも見当たらず、見掛けたという噂すら聞くことができなかった。かろうじて、失踪前は村をよくうろうろしていたという話は聞いたが、これはすでに両親も知っていた。つづらに「嫁探しに出ているのでは」と言った理由だ。猫の死体が見つかった、という話があれば詳しく聞いたが、いずれも御庭内の特徴と一致しなかった。

時は、夏。

農家を営むつづらの家では、猫の捜索に長く時間は使えない。田んぼでは稲の間に雑草が激しく育つため辛い草むしりの作業に追われ、それこそ猫の手も借りたい時期だ。

「やっぱり、あそこかなぁ」

つづらの父は、腕を組んだ。

「やはり、あそこでしょうねぇ」

母も続く。

あそことは、村の外れにある通称『猫屋敷』のことだ。大きな屋敷だが、住人は気難しい老婆が一人。山賊に襲われたことがあり、その時親族を皆失っている。山賊自体は冒険者ギルドに依頼して退治したのだが、亡くなった親しい人が帰ってくることはない。猫を飼い始め、悲しみを紛らせた。そうするうち猫がどんどん増えた。あまりに増えたころ、村人とのいさかいが多くなり性格がねじ曲がり、今ではほぼ猫屋敷にこもりっきりとなっている。両親が捜索時に村で出会ったとき声を掛けたのだが、「ふん! よその猫のことなんか知らんね」とそっぽを向き猫背をさらに丸めて立ち去った。

「あのばあさんに、『自分の家の猫』と『よその猫』の区別が付くとは思えん。付いたとしても猫はどの猫も猫可愛がりする人物だしな」

父はそうため息をつく。村人とのいさかいという中には、猫屋敷に転がりこんだ村人が飼っていた猫をそのまま「家の猫」として返さなかったというのもある。

「でもあのおばあさん。こっちが一言いえば倍の言葉が返ってきますし、立場が悪くなれば最後は『しゃーーーーーーーっ!』って、取って食わんばかりに威嚇してきますし」

母もため息を付く。ことほど左様に気難しく扱いにくい人物である。老婆の自宅が猫屋敷と呼ばれ始めてからは、屋敷の中に上がったという者もいない。庭の外でいくら老婆を呼んでも、自らの用事以外で屋敷の外に出てくることはない。

「御庭内に村から出る度胸はない。死んでもいないということはあそこ以外にないが、我々はもちろん、村の誰に頼んでもあの猫だらけの屋敷には近寄りたくないっていうに違いないぞ」

「あ。‥‥あなた。冒険者ギルドに頼んでみるってのは、どうでしょう」

「そうだな。このままでは、娘の命にかかわるやもしれんし」

両親は、やせ細り力なく縁側でたたずむつづらの姿を見ながら、決断した。

●今回の参加者

eb1676 オー・ブレネリア(64歳・♂・バード・シフール・イギリス王国)ec5006 イクス・グランデール(27歳・♂・ナイト・人間・イギリス王国)

ec5442 雨水 那祇(32歳・♂・侍・人間・ジャパン)

ec5475 村雨 鋼牙(27歳・♂・浪人・人間・ジャパン)

●サポート参加者

朝日奈 龍姫(eb8832)●リプレイ本文

●つづらのために「あらあら、お待ちしておりました」

つづらの両親が自宅に到着した冒険者を歓迎した。

「ほら、つづら。ご挨拶を。この方たちがきっと御庭内を探し出してくださいますからね」

母の言葉に、恥ずかしそうにしていたつづらは「ホント?」とあごを上げた。

「もちろん。俺達に任せておけば万事解決だ」

村雨鋼牙(ec5475)がにっこりと胸を張った。粗暴に見える男にしては特別に優しい声に、連れの雨水那祇(ec5442)は驚いた。

「お願いね。きっと、御庭内を探してね」

感極まって涙をこぼすつづら。鋼牙はさらに意気に感じ力強くうなずいた。

「おい、今からすぐに出るぞ」

「いやいやいや」

振り返る鋼牙を、那祇が止める。すでに日は暮れているのだ。

「あらあら。今日はもうゆっくりなさって、明日から頑張っていただければ。お酒もご用意いたしますし」

つづらの母親が止めた。二人は素直に従い、明日の打ち合わせなどをした。

翌朝。

那祇は寝坊した。実は寝起きが悪かったりする。

迷惑掛けたかな、など殊勝なことを思いつつ頭を掻いていると、自分だけ遅かったわけではないことを知った。鋼牙がまだ寝ていたのだ。

どうやら、酒に弱いらしい。

結局その日は、確認のために村の中を探すに止めた。結局、トラジマで左右の耳の大きさが極端に違うという猫、御庭内はいなかった。

●潜入、猫屋敷

翌日。

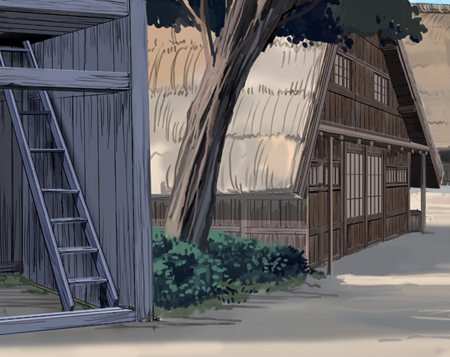

冒険者は行方不明の猫、御庭内を探しに通称・猫屋敷までやって来た。屋敷は大きく立派で、かつては裕福だったことが見て取れる。

「すいませーん」

那祇が門扉の外、低い生垣から顔を覗かして唯一の住人たる老婆を呼んだ。が、出て来ない。事前情報通りである。

「女の子のためだ、不法侵入しかあるまい」

「まあ、おばあさん倒れているかもしれないし」

歯に衣着せぬ鋼牙に、あくまで不法侵入ではないと言い訳する那祇。

「手はず通り行くぜ」

鋼牙は生垣を乗り越えた。作戦は、内部と外で見かけた猫を一匹ずつ確認するというものだ。鋼牙は、屋敷内担当。那祇は、鋼牙が捜索中に外に出る猫を確認する役だ。

さて、鋼牙。

狭い庭を母屋目指しひたひた歩いていると、突然庭木の陰から出てきた猫に見つかった。

びくっ、と歩みを止めうろんな目つきをされる。

同じく鋼牙も、びくっと歩みを止め視線を返す。

鳴かれるかなと思ったが、猫は彼を警戒しながらしたした歩いていった。

ほっ、と胸をなでおろして進もうと思うと、また『びくっ』。今度は反対側の母屋の縁の下から出てきた猫に見つかった。またも動きを止め見つめ合うが、やがて縁の下に戻っていった。

「あまり気にすると心臓に悪い。堂々行く」

鼓動を抑えながら自らを鼓舞する。今の二匹は御庭内ではなかったなと思い返すと、のっしのっしと歩き始めた。

「おじゃまするよ」

引き戸を開け、玄関からずずいと入る。

瞬間、土間の奥からきらんきらんきらん、と瞳が光った。闇の中、したっ、したっ、ぱたんと逃げ惑う気配がある。少々おかしな感じを見て取ったが、それが何であるかは分からなかった。むせる臭いに鼻が曲がる。

「ともかく、こう逃げられると探せないな」

気を取り直して居間へ上がる台に足をかけたところで、肝を冷やした。なんと、台の下から数匹の猫が蜘蛛の子を散らしたように逃げ惑ったからだ。

「お、驚かせやがって」

逃げた先に目をやりながら、閉じられた居間の戸板に手を掛けた。

「どわああああっ!」

開けた途端、目の前に飛びかかってくる猫の姿。

鋼牙、なすすべなく不意討ちを受けるのだった。

●猫屋敷の住人

一方の那祇。

猫とにらめっこをしていた。

生垣の隙間から猫が出入りしているのを発見し、御庭内かどうか確認していたのだ。

しかし、猫は用心深い。生垣から出ようとしても見慣れない男の存在を知ると出てこようとしないのだ。もっとも、そのまま引っ込むのかと思えばそうでもなく、いぶかしそうに那祇をじっと見る。

那祇といえば、別に猫に対してどうこうするつもりもなくただぼんやりと観察しているだけだ。殺気もなければ下心もない。のんびりとした自然体だ。

するといつの間にか、生垣の猫はどんどん増えてずらりと並び首だけ出すという、なんとも奇妙な光景となっていた。

やがて、一匹の猫が生垣の隙間から出てきた。

どこかに行くのかと思いきや、那祇の方へとしたした寄ってくる。視線は歓迎でも威嚇でもないが、微妙に警戒している。その証拠に、一定の間合いから近寄ってくることはなかった。

そのうち、ほかの猫も生垣から出てきた。わらわらわらわら集まってくる。やはり一定の間合いからは近寄ろうとはしない。傍から見れば奇妙な光景だ。

「まあ、探すには好都合か」

つぶやく那祇。しかし、御庭内はいなかった。

「それにしても割といるな。きっとこれ以上、中にはいるんだろうな。生活、どうしてるんだろう。普通なら、たくさん死んでいそうだな‥‥」

その時、がらんばたんどたどたと庭から大きな音がした。猫達が一斉に、びくっと構える。

「くっそ。やられた」

生垣を飛び越えて鋼牙が着地した。一斉に猫が逃げる。

「どうした? その顔」

「油断してたら顔に飛び乗られて、ばりばりだ」

鋼牙、爪を立ててひっかくしぐさをする。

「‥‥ところであんたは、何やってんたんだよ」

周りに隠れる猫に目をやりながら鋼牙が聞く。

「あ、いや。私も行きましょう」

かすり傷だらけの仲間を思いやって、那祇も屋敷に入ることを申し出た。

しかし。

「‥‥あいつ、どこに行ったんだ」

常に薄暗い屋敷の中をうろついていると、いきなり那祇がどこかに消えた。鋼牙は、基本的にはぶっきらぼうでそっけない口調だ。不安などは見て取れない方だが、いま、内心かなり怯えている。最初に母屋に入った時に気付いた『おかしな感じ』の正体が分かったからだ。

その時である。

「あんた、誰ね」

老婆が現れたのである。

●猫屋敷の怪

那祇は、猫に気を取られるうち鋼牙とはぐれて一人でいた。

猫屋敷の中は、どこも常に薄暗かった。雨戸や戸板が常に閉じられているからだ。猫達は部屋の移動などでは、きちんと戸を開いたり閉めたりできるようだった。

きらんきらんと闇の中で目が光るが、特に気にしない。所詮、相手は猫だ。

「おっと、御庭内を探さなくちゃ」

こう暗くては判別できないとばかりに、那祇は御庭内の見分け方の一つに『おにわうちぃ〜』と呼ぶと寄ってくるこということを思い出す。

「おにわうち〜」

影の中にいると思われる猫の集団に向かって、呼びかけてみた。

すると、今までとは違う敵意のような雰囲気が伝わってきた。

しばらく疑問に首を傾げた那祇。やがてぽん、と手を叩く。

「あ。『鬼は内』って取られたわけかな」

別の部屋で繰り返すと、どうもそうらしい反応がある。

「弱ったなぁ」

あまり弱った風もなく、那祇は寝癖の頭を掻く。

その時、鋼牙の方は。

「あんた、冒険者か」

老婆はそう言って驚くなり、涙をだらだら流し始めた。

「そうかそうか、冒険者か」

繰り返すと涙を拭きつつ座布団を出し始めた。そして茶も。

「あんときゃあ、本当にお世話になり申した」

そう言って鋼牙に深々と土下座した。冒険者として、だ。続けて、以前別の冒険者に来てもらって解決してもらったがその前に家族をみな失ったこと、悲しみを紛らすために猫を飼いはじめた事、猫も悲しいことが多いのか屋敷に集まり始めたことなどを話した。

「あんた方がいらっしゃっているということは、村でまた何か問題がおきとるんじゃろう。何とか、わたしみたいな不幸な人を作らんよう、頑張っておくんなまし」

「いや婆さん。問題は、ここなんだが」

鋼牙、ぶっきらぼうに言って床を指差す。

「な、なんとな?」

驚く老婆。鋼牙は本来多くの言葉で説明することが得意ではないが、「これも女の子のため」と熱意を持って現状を話した。

「あの猫も、寂しがり屋じゃ。ここに来てからすっかりいついてしもうての。追い返すのもしのびのうて、そのまま放っといたんじゃ」

老婆は鋼牙を、御庭内のいる場所に案内した。

「おいで‥‥。お嬢ちゃんが悲しんどると冒険者様が言うんじゃ、そうなんじゃろ。わたしを毛嫌いしとる村人とは言葉の重みが違う。ほれ、連れて帰りんしゃい」

そういって、左右の耳の大きさが違うトラジマの猫を差し出した。にゃあ、と御庭内は鳴く。

「ただし、条件がある」

老婆はもう一匹、猫を差し出した。

「その猫は寂しくてここに迷い込んだんじゃ。このままじゃまたここに戻ってこよう。ここにおるあいだ、この子と仲ようなった様子。この子も連れて行け」

「す、すまんな。婆さん」

「あれ。ここにいたんだ」

鋼牙が感謝したところに、迷子になっていた那祇がやって来た。ちょうどいい、と老婆はもう一匹を那祇に渡した。

こうして、御庭内はつづらの元に帰った。

「あはっ。御庭内のお嫁さんだぁ」

お嫁さんの猫を抱いて、にぱっとつづらは笑顔を見せる。以前の輝きが戻っていることに、両親は胸をなでおろして冒険者に感謝するのだった。

「ところで、どうして猫屋敷にはあれだけの猫がいるんだろう。普通ならずいぶん死んでてもおかしくないんじゃなかろうか」

帰路、那祇がぼんやり言った。鋼牙は呆れる。

「猫屋敷から出るとき、振り返らなかったのか?」

「いや」

「幸せだな」

鋼牙は、薄暗い猫屋敷の中に差し込んだ光で、部屋にいた多数の猫のうちほとんどがすうっと消えていたことを思い出してはぞっとする。屋敷で気付いた『おかしな感じ』とは、猫の幽霊のことだったのだ。