魔の森の呪いを断て!

魔の森の呪いを断て!

|

■ショートシナリオ&担当:龍河流 対応レベル:3〜7lv 難易度:普通 成功報酬:3 G 28 C 参加人数:6人 サポート参加人数:-人 冒険期間:03月04日〜03月15日 リプレイ公開日:2005年03月13日 |

|

●オープニング

依頼の掲示板に貼り付けられた羊皮紙には、『魔の森の調査隊募集』とあった。冒険者の何割かには、ちょっと心惹かれる言葉である。もちろんほとんどは『魔』が好きなわけではなく、それを倒したりする自分を夢見るわけだが‥‥

「これ? 春からの入植計画に先んじての調査依頼。ものすごい危険がなかったら、春には新しい村を作り始めるわけ」

この説明だけでは、あまり心は躍らない。しかし、魔の森などと言われるからには、もちろん理由があるわけで‥‥

ドレスタットから徒歩で四日ばかり離れたある地域に、入らずの森がある。入ると戻ってこれないから入らずの森で、通称は『魔の森』。見た目はなんら変わったところのない森らしいが、少し奥に入って戻ってきた者は皆無。挙げ句に動物の姿を見ることも稀という、いかにも呪われていそうな噂があった。

実際には、ここ十年は中に入った者もいないので、噂ばかりの森かもしれない。ただそれ以前に森に入った者は、本当に戻ってこなかったそうだ。

おかげでこの森の周辺は長らく人の手が入っていなかった。しかし近くに川も平地もあり、開拓すれば村一つは養えるだけの土地柄でもある。よって、土地の領主は入植を決めたという。

「とはいえ、妙な噂のある森の近くには誰だって住みたくないし、このご領主は人柄がよろしくてね。人を送る前に色々調査が必要だからって、まずは森の内部の危険性確認を依頼に出してくれたわけ」

自分の部下を出さないのは、本人が文官で部下も大半が同じ、つまりは適材がいないからだそうだ。配下に騎士団を抱えている貴族ばかりではない、ということでもある。

ちなみに領民から調査の人員を募ってみたところ、結構な報酬を提示したにもかかわらず、『あの森にはモンスターが住んでいる』、『デビルが祭りをする』、『百年生きた狼が巣を作っている』、『実は幻で、地面は底なし沼だ』、『あの森に入ると呪われる』その他諸々の怪談話が百出し、人が集まらなかったそうだ。

そうして結局、冒険者ギルドに依頼が来ているのだ。

「条件は悪くないよ。行きは時間節約に馬車を出してくれる。往路は二日に短縮だな。復路は調査が終わる日が見定めにくいから、自力になるけど。それでもしも森の中にモンスターなり何なりがいて、それの正体を報告したら追加報酬、見付けた危険を除去したらもっと追加」

しかし森を不要に傷めつけると、減額の可能性があるらしい。危険さえなければ、春からに入植する人々の生活を支える大事な場所だから、それも当然だろう。

よって、注意するべきは森の中での火の取り扱いと、有事の際に使用する魔法、武器の種類である。後はこれから開拓される土地ゆえに、食料はじめ必要なものをきっちり用意していくことか。

「で、この依頼どうする?」

●今回の参加者

ea2082 ラマ・ダーナ(45歳・♂・レンジャー・ジャイアント・インドゥーラ国)ea2083 キアラ・アレクサンデル(27歳・♀・ファイター・人間・イスパニア王国)

ea3477 ダギル・ブロウ(37歳・♂・ファイター・ジャイアント・フランク王国)

ea3826 サテラ・バッハ(21歳・♀・ウィザード・エルフ・フランク王国)

ea7256 ヘラクレイオス・ニケフォロス(40歳・♂・ナイト・ドワーフ・ビザンチン帝国)

ea8737 アディアール・アド(17歳・♂・ウィザード・エルフ・ビザンチン帝国)

●リプレイ本文

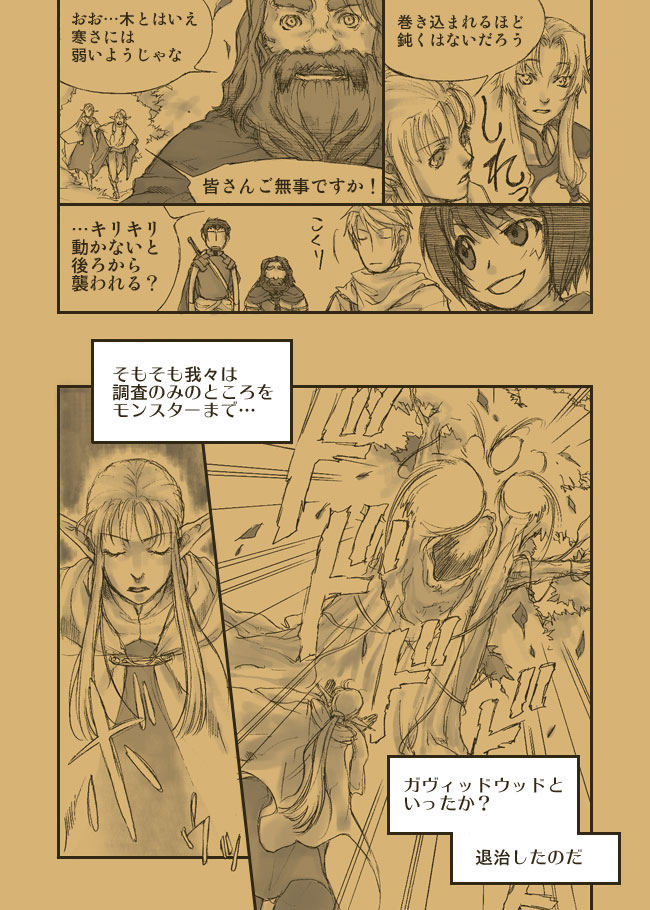

目的の森を眺められる位置に立った六人は、程度の差はあれ、異変を感じた。「ほんとに鳥もいない感じだよな」

鼻の頭にしわを寄せて、彼女にしては難しい表情で、キアラ・アレクサンデル(ea2083)が傍らのラマ・ダーナ(ea2082)を振り仰いだ。人間とジャイアントの身長差頭二つ分があっても、ラマが眉を寄せているのを見て取り、キアラは自分の意見が正しいと頷いた。

実際はそこまでしなくても、反対側を見れば、同じ位置に顔のあるエルフのウィザード、アディアール・アド(ea8737)がこれ以上はないくらい訝しげな様子だ。また後ろを振り返れば、やはりエルフのサテラ・バッハ(ea3826)が呆れ果てたとでも言いたげに髪をかきあげている。

「あきらかに、生き物の気配がないな。普通の森に見えるがどうだ?」

「わしにも、おかしなところは見えんがのぅ」

ジャイアントのダギル・ブロウ(ea3477)とドワーフのヘラクレイオス・ニケフォロス(ea7256)に上下から視線を向けられ、サテラは両手を開いて上に向けた。

「森の木の様子は、おおむね普通だな。だが、見える範囲で鳥が巣をかけた形跡がどこにもない。昨日通った森には、残骸が残っていただろう?」

「そうでしたね。川も近いので、何かしらいてもおかしくないはずですが」

目の利くサテラに同意を求められたアディアールが、少々目を眇めつつ、自分の見て取ったことを述べる。一行の中では飛び抜けて森に詳しい二人が言うのだから、やはり問題の森には何かがあるのだろう。

到着は夕暮れで、一行は森から幾らか離れた川の近くにテントを張った。人数に比べてテントの数に余裕があるから、荷物で当座必要のないものは余った一張りに入れておく。誰一人として料理が趣味とは言わない六名だから、せめて保存食がカチカチに凍るようなことだけは避けたい。そうしたって、どうせ焼くか煮るしか出来ないが。

「えー、じゃあ、明日は朝から二手に分かれて調査だね。えーと、キミとおじさんとラマ、サテラ姉さんとダギルさんとあたし。よし、完璧だな」

森や植物の知識と戦闘力で六人を二つに分ける打ち合わせが済んだところで、一行は見張りの当番以外は速やかにテントに入ってしまった。調査に備えて睡眠を取ることはもちろん‥‥

「寝酒もいらんのか。アディアール殿は寒さしのぎにどうじゃ?」

いつまでも起きていると、ヘラクレイオスの酒の相手をする羽目になるからだ。夜の見張りで一緒になるアディアールは舐める程度に貰うが、毎日何かしらの酒の入れ物が空になっているのは間違いない。

翌日、二手に分かれての調査行の前に、ダギルが川に沿ってしばらく歩いて結論付けた。

「この周辺には、これといった動物はいないようだ。少なくとも水を飲みに来ている様子は、ここしばらくない」

猟師の腕も持つ彼の言うことだから、他の五人はすぐに納得した。天気の良い朝だと言うのに、森からは鳥の鳴き声一つしない。動物も危険な地域だと心得ているのだろう。

そうしてそれは、

「魔法的なものには見えないな。あくまで外から見た様子だと。でも水も飲まない魔物っていたか? ああいうところを縄張りにするようなので」

「ふむ、植物型の魔物かのう。わしには心当たりはないが」

サテラとヘラクレスオスの会話に、『スクリーマー、マンドラゴラ』と時折耳にするモンスターの名前を挙げながら、アディアールが瞳を輝かせていた。ここまでのたった二日の道中ながら、『薬草は仕事ですが、毒草は趣味です』と口にして、サテラと熱く語り合っていた彼の態度に、今更驚く者はいない。

「おそらく、違う」

だが、無愛想で口数の少ないラマが口を挟んだくらいに、挙げられた名前ではこの状況を生み出すのは無理だ。

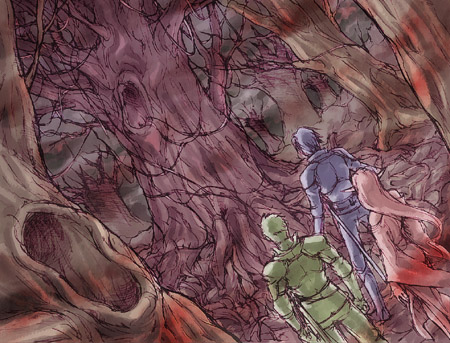

とりあえずは人がほとんど踏み入らない森のこと。身軽にしたほうがよいとのヘラクレイオスの意見があって、レザーアーマーを借り物のネイルアーマーにしたキアラを始め、必要最小限の装備で、六人は森に分け入った。

獣道らしいものも見当たらない森の中、二手に分かれた一行は下生えを刈り取り、枝を打ち払いつつ進んでいた。音は立つが、そうしないと進むこともままならないので仕方がない。調査した範囲が分かるように、木の幹に少し傷をつけるのはアディアールやサテラの仕事だ。枯らさないように加減が重要だし、先頭を歩くヘラクレイオスやキアラは下生え、最後尾のラマとダギルは枝払いに忙しい。特に最後尾の二人はジャイアントのため、苦労が大きいようだ。

森に入る場所は違えど、まずは奥を目指して進んでいた二組の、先頭が不意につんのめったのはほぼ同時だった。異なるのはヘラクレイオスが何とか踏みとどまったのに対し、キアラはそのまま前方に引きずられたことだ。こちらの二番手サテラは地図作成中で両手が塞がっており、とっさに横の茂みに飛びのいた。

「ひっでー!」

それを仰向けの状態で目にしたキアラが、引きずられながら叫ぶ。彼女にはサテラが逃げたように見えたのだろうが、おかげでダギルが踏み込んで、ロングソードを地面に突き立てることができた。引きずられなくなって、キアラもそのことに気付いたらしい。

「痛いのはお互い様だ。しかし魔法より、切り取ってもらったおかげで証拠が残ったな」

引きずられたのと、茂みに飛びのいたのとで多少の擦り傷は生じたが、キアラもサテラも気にしてはいなかった。ダギルの刃が切り取った、まだキアラの足首に巻きついたままの『蔦』に三対の視線が向く。

この頃には、ヘラクレイオスが自力で切り取った同様のものを前に、アディアールとラマ達三人も険しい表情をしていた。

いざというときの合図に所持していた笛の音が、鋭く響き渡ったのはこの直後のことだ。鳴らし方は、一時撤退と合流を示すもの。

森の外れの木に向かい、アディアールがグリーンワードで問いかけた結果。

「奥に、生き物を捕食する木があるそうです。蔦で獲物を捕らえると」

植物は独自の感覚で生きているので、それだけのことを尋ねるのにも結構な時間が掛かる。もちろん何回も魔法を使う必要もあって、この日は再度森に分け入ることは難しいと六人は結論付けた。

もちろんアディアールがグリーンワードを使っている間、サテラはラマとダギルと額をつき合わせるようにして『蔦』の種類判別やモンスターの種類との照合、森の奥への踏み込み方など話し合っていた。知識的には追いつかないキアラとヘラクレイオスは、その間に薪集めをしていた。目の前の森には入れないのだから、なかなか面倒な作業ではある。

「名前は分からないが、木のモンスターだろう。鳥もいないはずだ。近付いたら食われるんだから」

「では、どうやって近付いたもんかのぅ。幸い、そういうモンスターに強いと言われる斧は持参したが、それを振るうには近付かねばなるまいな」

「なんか急所とかないのかな、ラマ、知らない?」

あいにくと、この中で唯一モンスターの細かい種別について齧ったことのあるラマも知らなかったため、誰も名前が分からないのだ。キアラの無邪気といえる問いかけに、サテラは肩をすくめたし、アディアールは頭をかいた。ヘラクレイオスは件の斧を抱えてやる気十分だが、今回のように引きずられては力の振るいようもない。猟師の腕があるダギルにしても、相手が植物では勝手が違うようだ。

なにか、囮に使える動物でもいればよかったとキアラが口にして、しばらく後。

「動いていればいいのなら、私が魔法でやってみましょう」

アディアールがサイコキネシスの魔法を挙げた。長時間は持たないが、単純に動いているものに反応するなら先に進ませればよい。それで駄目なら、向かってくる蔦を切り刻み、相手の『手』を減らしながら進むくらいしかないだろう。

「こういうのって、他人事なら身を乗り出して聞く話だかなぁ」

サテラには残念なことに、他人事ではない。

「なになに、当事者だからこその楽しみもあるわい。あの忌々しい蔦を根元から持ち帰れれば、アディアール殿もサテラ殿も嬉しかろうが」

「開拓の先触れとしての役目を果たしたと、胸も張れるか」

名を上げることに汲々としている様子ではないが、ダギルも軽口を叩いた。エルフの二人の耳に、それが入ったかどうかは不明だが。ヘラクレイオスの言葉に、趣味と実益の世界に入り込んでいるようだ。

「長い蔦なんて、一本あれば十分だろ? 残りはぶった切っていいよな?」

「‥‥二本だろう」

趣味と実益の世界の二人を眺めて、ラマがキアラの思い違いを正した。後の争いを避けるためには、確かに二本は必要だ。

エルフ達が、本体を欲しいと言い出さないようにと思いつつ、ジャイアントと人間とドワーフは翌早朝に決めた名前不明の食肉植物モンスター退治のために、それぞれの準備を行っていた。

ずるずると引きずられながら、キアラは本人なりに冷静なつもりでいた。両足を蔦に掴まれたが、腕は十二分に動く。持っているのがショートソードというのがいささか心もとないが、すぐ後ろを誰かが走ってきている音がするから問題はないだろう。

「あ、これ借り物なんだけど」

誰かが聞いたら、ネイルアーマーより自分のことを考えろと言っただろう。せっかくアディアールが囮代わりに石などを動かしてくれたものを、『蔦』がそれを掴んで引き返し始めた途端に気がせいて飛び出し、自分まで引きずられる羽目に陥っているのだ。

これを追いかけるラマやダギル、ヘラクレイオスには、幸いに『蔦』が絡んでくることはなかった。囮とキアラで四つと一人の『餌』を得て、相手は他に注意を向けている様子はない。サテラとアディアールは、植物はあきらかに感覚器官が違うだろうから、突然襲ってくることに警戒は必要だと後方から叫んでいる。『蔦』に絡まれたらキアラに比べるべくもなく、簡単に引きずられるので、少し遅れて追っているからだ。

「おっ、広くなった」

しばらく引きずられて、周囲が開けたところに出たと同時に、キアラは左手で近くの灌木を掴んだ。その直後に大きな影が二つ、小さなずんぐりした影が一つ、彼女の頭の上を飛び越えていく。続いて、足元で複数の音がして、キアラの足が自由になった。

身軽に起き上がった彼女と、広い洞を持つ大木の姿を確認した三人は、すばやく左右に散った。一箇所に固まって大木から生えた『蔦』に絡め取られる危険を避けるのと、

「皆さん、ご無事ですかっ」

「巻き込まれるほど鈍くはないだろう」

後方からの魔法攻撃を避けるためだ。サテラがアイスブリザードを使えることは、事前に聞いている。大木の周りに他の木々がない場所で、それが飛んでくるのはほぼ間違いがない。やや上空に向けたのは、大木の後ろの木々を巻き込まないための配慮か、単なる偶然かは不明だが。

「こういうのは、どうしたものかな。洞を切ったら効果があるのか?」

「細切れにすれば、それで終わりじゃろうて」

アイスブリザードでかなりの葉が落ち、大分動きの鈍った『蔦』を、ラマとキアラがざくざく切り刻んでいる。アディアールのプラントコントロールで『蔦』の動きを止めるべく絡んでいる枝も、一部切り落としたかもしれない。

明らかに、彼と彼女はサテラとアディアールの希望する『蔦一本丸ごと確保』を忘れている。それによって悲しげな顔をされたり、憤懣やるかたない言われようをするのは後のことだ。

そうして、サテラが攻撃方法をウォーターボムに切り替えたと同時に、ヘラクレイオスとダギルは大木に躍りかかっていた。

「悪食のトレントか」

ラマが森にいそうな『もの』としてあげた中に入っていた、大木の精霊といわれるトレントの名前を挙げたダギルだが、目の前の存在が『ガヴィットウッド』ということを知るのも、それから数日たってから。ヘラクレイオスに『悪食が過ぎるのう』と応じられつつ、幹に向けてそれぞれに刃を振り下ろした。さすがにヘラクレイオスの斧のほうが効果があるようだ。

「おうい、エルフのお方ら。こういう大木はどうやって切り倒したらよいのかな」

「あ、はい。もっと根元のあたりを」

「動かないんだから、先に枝と蔦を払えばよかろう」

サテラの言い分に頷いた人間とドワーフとジャイアントは、それぞれの刃物が届く範囲で枝と蔦を切り落としていった。もちろん絡みつかれもするが、キアラ以外はよほど場所が悪くなければ締め上げられる前に切り落とせる。ロングソードやアックスを自分へ向けるには大きいので、キアラが専門でそうしたものを切っていた。

「庭師になった気分だよ。害獣駆除みたいな」

「‥‥樵ではないのか」

キアラの奇妙な愚痴に、珍しくもラマが口を開いた。もはやほとんど蔦が落とされ、枝もジャイアントの彼にすら手の届かない範囲はサテラがウォーターボムで砕いているため、余裕もあるのだろう。ヘラクレイオスは近寄ってきたアディアールの助言を受けつつ、大木を切り倒そうと斧を構えている。

確かにそこだけを見れば、まるで樵が木を切り倒そうとしているようにも見えた。手にしているのが魔法武具で、相手取るのが戦力を削がれたモンスターであるという点を除けば、だが。

「この蔦や枝から、同種のモンスターが根付くことはありえるか?」

「しぶとい植物だと思えば、ないとも言い切れないな。証拠に使う分以外は燃やしたほうが無難か」

あれを細かく切り分けて、更に森の外に運んで燃やす。根は仕方がないので、その場で火気が移らないように注意しながら焼いた。なかなか面倒な作業ではあるが、結局六人はそれを一日半で果たして、もちろん火の始末も完璧にした上で、帰路についた。

途中、報告のために寄った依頼人の屋敷で、サテラが繰り広げた舌戦と、他の五人が受けた供応とは、また別の話である。

「おたくが酒飲み過ぎるから、礼金がっ」

「うむ。サテラ殿のおかげで、皆が良いもてなしを受けられた。感謝するぞ」

サテラとヘラクレイオスの焦点がずれた会話も、同じく。