お礼なんでしょ?

お礼なんでしょ?

|

■ショートシナリオ担当:月原みなみ 対応レベル:8〜14lv 難易度:普通 成功報酬:2 G 49 C 参加人数:4人 サポート参加人数:-人 冒険期間:07月26日〜07月29日 リプレイ公開日:2008年08月02日 |

|

●オープニング

その日、ギルドの受付にやって来たのは齢三十を越えているだろう男性。働き盛りという表現がよく似合いそうな頑強な体躯は健康的に日焼けしており、短く刈り揃えられた髪や、手足を惜しみなく晒した服装など、見るからに快活な印象を受けた。

そんな依頼主クワン・コリアーが、今は難しい顔を俯かせて受付係の青年の正面に座している。

外見から受ける印象と、目の前の状態の落差に些かの疑問を感じながらも努めて普段どおりに問い掛けた。

「今日はどのようなご用件でいらっしゃったのですか?」

「ぅ、うむ‥‥実はな‥‥一つ困った事があって」

「ええ。それはどのような?」

「うむ‥‥」

クワンは答え難そうにしながらも、ぽつり、ぽつりと事の顛末を語り始めた。

その難事は、クワンが偶然にも一人の貴族を助けた事に端を発する。

仕事で出向き、その日の用を終わらせて山を下りていた途中、足を挫き歩けずに困っていた人物と遭遇した。

見るからに軟弱そうな細身の紳士で、聞けば身分ある貴族。

友人達と狩りに来たは良いが、途中で仲間とはぐれ道に迷い、焦った拍子に足を滑らせて動けなくなってしまったという。

山仕事を主にしているクワンにとって、その紳士を背負って歩くのには何の苦も無かった。

その後、彼の助けがあって無事に仲間と合流出来た紳士は「ありがとう」と何度も丁寧に感謝の言葉を告げ、後日、改めて礼をしたいから名を教えて欲しいと言われた。

大した事はしていないから礼など不要と返せば、そういうわけにはいかない、是非とも礼をとしつこく迫られて――。

「それで、名をお教えしたのですか?」

「ああ」

受付の青年に確認されて、クワンは重々しく頷く。

「相手は貴族様だしな。拒み続けるのも無礼にあたると他の方々にも言われて‥‥」

「その後、その貴族の方からは本当にお礼が?」

「‥‥」

問うた直後、クワンは頭を抱えた。

「? どうかなさったんですか?」

「その‥‥、そのお礼というのが問題なんだ」

「はい?」

小首を傾げて聞き返す。

クワンは答える。

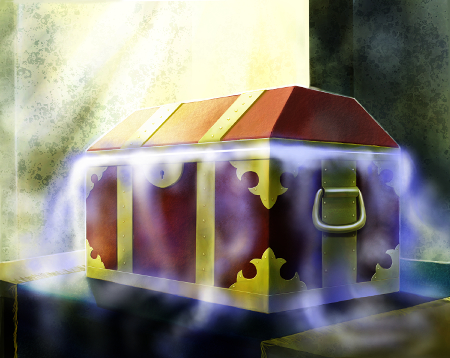

曰く、礼というのは選択問題。

大小二つ、どちらかの宝箱をくれるというものだったのだと。

「‥‥そのどちらかを選べと? 迷わず大きな方を選べばいいじゃないですか」

「しかしな、その‥‥どうも試されている気がするんだ」

「試す?」

貴族は、二つの宝箱を触ったり持ち上げたりする事はもちろん、中身を見せてもくれない。

外見だけで選べと言ったらしい。

「しかも開けて鬼が出るか蛇が出るか、それは俺次第だと言われるのだ」

「鬼だ蛇だ、って」

受付係は眉根を寄せる。

「だって、それは貴族様から貴方へのお礼なんでしょ?」

「そのはずなんだが‥‥」

クワンはがっくりと肩を落とす。

「怖くなったので礼など不要と言っても、どちらかは必ず持って帰れと言われる。‥‥正直、こんな面倒はごめんなのだが、選ぶまではと、毎日のように使いの方がいらっしゃってな」

それはもうしつこいほどに、と深い息を吐く。

「こんな事で依頼を出すのもどうかと思ったのだが、冒険者の方々は俺には想像もつかないような状況に幾度と無く立ち会っているのだろう? 何とか俺に妙案を授けて貰えないだろうか」

「判りました‥‥少々毛色の違う依頼なので難しいかもしれませんが、依頼として張り出してみましょう」

「よろしく頼む」

クワンは深々と頭を下げた。

●今回の参加者

ea1984 長渡 泰斗(36歳・♂・侍・人間・ジャパン)ec1984 ラマーデ・エムイ(27歳・♀・ゴーレムニスト・エルフ・アトランティス)

ec4600 ギエーリ・タンデ(31歳・♂・ゴーレムニスト・エルフ・アトランティス)

ec5004 ミーティア・サラト(29歳・♀・ゴーレムニスト・エルフ・アトランティス)

●リプレイ本文

「此度はこのような私事でおよび立てしてしまい、大変に申し訳なく‥‥」

ギルドで依頼を受け、自分を訪ねてきた四人の冒険者に依頼主ことクワンは心底申し訳無さそうに何度も頭を下げた。受付係も言っていたように大柄で逞しい身体つきの男がそのような姿で在るのは何とも奇妙な印象を受けてしまい、冒険者達の最後尾についていた長渡泰斗(ea1984)は我知らず苦笑を漏らす。

一方、笑顔で近付きクワンの両腕を掴んだのはエルフ族の女性ラマーデ・エムイ(ec1984)。

「元気出して! 依頼を受けたのは私達の意思なんだから貴方が恐縮する事なんか何もないのよ!」

「そ、そうだろうか‥‥いや、そう言ってもらえると‥‥」

「うんうん」

絶対にそうだと不思議な自信に満ち溢れた表情で大きく頷かれたクワンは、一時は言葉を詰まらせるものの、気付けば口元が笑んでいた。

彼女の朗らかさにつられたのかもしれない。

「それにしても奇妙なお話ですなぁ」

顎に手を当てて呟くのはギエーリ・タンデ(ec4600)。

彼とラマーデ、ミーティア・サラト(ec5004)の三人は同じエルフ族というばかりでなく冒険者になる以前からの付き合いがあるようで、泰斗とクワンには入り込めぬ雰囲気を醸し出す。

「しかし物語を吟ずる者の観点から申し上げれば中々に面白くもございます。このような珍事に立ち会えたのは何とも喜ばしいことですな」

「お話するのは楽しそうですけれど、立ち話もなんですし、お部屋に上がらせて頂いてもよろしいかしらね」

おっとりと告げるミーティアの言葉にハッとする依頼人。

「ど、どうぞ。狭苦しい部屋ですが‥‥」

「ありがとう」

にっこりと微笑む彼女に少なからず気後れしつつもクワンは四人を屋内に招き入れた。

「さすがはマイペースのミー先輩‥‥」

「何とも不思議な女性ですな‥‥」

小声で言い合うラマーデとギエーリ。

「お二人もどうぞ」

クワンに促されて、全員が屋内に通された。

●

室内で依頼人から事の顛末を改めて聞いた冒険者達。

「それはとても良い事をなさったのね」

一番最初にそのような感想を述べたのはミーティアだった。

次いで口を切るのはラマーデ。

「んー。それなら難しく考え過ぎなんじゃない? 確かに変な貴族様だけど、どう聞いても感謝こそされど恨まれるような話じゃないし」

「ラマちゃんの言う通り、堂々と胸を張ってお礼を頂戴して良いと思いますわね」

足を挫いて動けなくなっていた人を背に担いで山を下り、無事に仲間と合流させた、これの何処に咎められる理由があるだろう。

「どっちを選んでも、ホントにオーガとか蛇は入ってないわよー、‥‥きっと」

ぼそっと最後に付け加えられた三文字に依頼主は項垂れる。

これまでに相当悩んで来ている分、冒険者にまで「きっと」と呟かせる大小二つの宝箱が更に重荷になったようだ。

ラマーデは慌てて言葉を繋ぐ。

「それにそれに! 試されている気がするっていうのもクワンさんが感じているだけなんでしょ?」

「ぅ、うむ‥‥」

例えば眼力や思慮深さを試されているとして、しかし礼など不要と既に何度も言葉や態度で示しているのだから彼の性格は相手にも伝わっているはず。

何が何でも選べと執拗に使いの者を来させる行動力からは、ただ純粋に礼を受け取って欲しいという貴族の心情が込められている気がした。

とは言え、これはこれでラマーデの個人的な印象に過ぎず。

「だったら試されているって感じるのも考え過ぎよー、‥‥きっと」

やっぱり最後にそう付け加えればクワンはがっくりと肩を落とした。

そんな彼に小さく笑って言葉を重ねるのは泰斗。

「俺も同感だ、礼だと言うなら素直に大きな方を選べば良いではないか。『舌切り雀』でもあるまいし開けたところで取って食われるわけではなかろう」

「したきりすずめ?」

依頼主がそれは何かと興味を示し、

「故郷の物語だ」と答えればギエーリも話を聞きたがる。

依頼人のためになるのなら話すのもやぶさかではないと、泰斗はゆっくりと語り始めた。

「他愛のない子供達のための寝物語さ。誠実でいましょうという喩え話でな」

どんな小さな命にも優しくしなさい。

欲を張ってはいけない。

約束は守りなさい。

そういった大切なことを教えるための御伽草子。

「大きい葛篭を選んだが為に災いを得たように見えるがな、相手を苦しめ欲に目を眩ませた挙句に『帰るまで開けるな』の警句まで無視すれば、そりゃ罰も下ろうというものさ」

「なるほど‥‥」

「その点、今回のおまえさんには後ろ暗いところなど何もないのだから胸を張って応じればよかろう」

「はい‥‥」

泰斗の言葉に背を押されながらも、まだ重々しく頷く依頼人。

「まぁあれだ、要は気の持ちようさ」

「‥‥?」

無言で縋るような目を向けてくる大男に泰斗はやはり苦笑。

「中身が何であれ、それの入っている箱はおまえさんにとって整理整頓の役にでも立つだろうさ。見たところ、山仕事に使う道具が多くて片付け切れていないようだし」

本人が狭苦しいと語った部屋には、彼の商売道具であろう工具や縄、木材などが無造作に置かれており、お世辞にも綺麗とは言い難い。

一種の道具箱として受け取るのも一手だと泰斗は言うのだ。

「特に礼が不要だと言うのなら、大きい箱と小さい箱、どちらが使い勝手が良いかで選べば良い」

貴族の『鬼が出るか蛇が出るか』という言い方がそもそもの問題のように思うが、貴族にとってはびっくり箱のような感覚ではないかというのが泰斗の予想。

「仮に鬼が出れば、それも交易の相手になる場合があるし、おまえさんの商売の助けになるかもしれん。蛇が出たなら酒に漬け込んで食すのも悪くはない」

「それは‥‥まぁ‥確かに‥‥」

「だろう?」

くつくつと喉を鳴らす泰斗につられるように依頼人の顔にも苦笑が浮かぶ。

「もしくは被害の大小を考えて小さな宝箱を選ぶのも一つの手よね。万が一怖いものが入っていても被害は少なくなりそうだしー」

ラマーデが言い、ミーティアが頷く。

「どちらでも中身にこだわらないのであれば、いっそ竜と精霊の御心に委ねてみてはどうかしらね?」

「‥‥と言われると?」

「ダイスの三面ずつに「大」「小」と彫って気持ちを込めて振れば、良い事をされて困っているクワンさんに精霊達が良い結果を齎してくれると思うのね」

そのためのダイスならば自分が約束の三日後までに作って来ようと提案するミーティアは親子三代に渡って営んできた鍛冶屋の女主人。それくらいの作業ならば造作も無い。

「いや、しかしそのような時間を割いていただく事など‥‥」

「あらこれも縁ですものね。クワンさんをお助けしたくて此処まで来たのですから、やれる事はして差し上げるのが冒険者の志だと思いますのね」

にっこりと微笑まれてはクワンも断れず。

そのうち、先刻の泰斗と同じく室内を見渡していたギエーリが「ところで」と呟く。

「クワンさんは、お一人で暮らされているのでしょうか?」

「ぁ、ああ、そうだ。両親は昔に流行り病で亡くなったし、弟は三年前、妹もついこの間ようやく結婚してくれたからな」

「そうでしたか‥‥」

ギエーリはしばし考えた後で微笑む。

「では私からは小さい方をお勧めしましょう」

「??」

ギエーリの最後の言葉は些か不明ながら、こうして冒険者達の意見は出揃った。

●

ミーティアが手製のダイスを届け、クワンにそれを振らせたところ出たのは『小』の目。一度では不安だというクワンの気が済むまで何度か繰り返したが『大』が出たのはわずか二回。

ミーティアが言うところの竜と精霊の御心は小さな宝箱を推したようだった。

「クワンさんの仕事を貴族様も知っているんだし、小さい宝箱には出来の良い斧とか手袋とか‥‥、大きいほうは大斧と外套とかどうかしら!」

「斧なら拝見させていただきたいわね、どんな仕事をしているのか興味があるもの‥‥、でも貴族様の趣味が狩りだと仰るなら、毛皮なんてどうかしらね? 熊と兎の毛皮で拵えたマントとか‥‥」

女性二人が中身を予想して盛り上がる中で、泰斗はクワンの背を叩いて激励。

「あとはおまえさん次第だ」

「はい‥‥っ」

明日には貴族の屋敷へ向かい宝箱を選んで来ると言うクワンに見送られてギルドへ向かう冒険者達は、その途中でギエーリに視線を集めた。

「おまえさんは何だって小さい方を推したんだ?」

泰斗に問われた吟遊詩人は、実は依頼書をギルドで見かけてから件の貴族の事を独自に調査していたと話す。

「今回の貴族様のお屋敷に出入りしているバード仲間から話を聞いておりますと、どうやらとても子煩悩な殿方のようなのです」

些か神経質な面を持ち合わせているものの人柄は決して悪くなく、人を困らせて楽しむといった悪趣味も無い。

そんな彼には十九と十七の娘がおり、この子達を目の中に入れても痛くないほど可愛がっていて、結婚させるならば相手の身分云々よりも心根が優しくいざという時に頼りになる男がいいと常々公言していたそうだ。

「クワンさんのご家族のお話や、貴族様を助けられた時と状況などをお聞きして私は確信しました。大きい箱は姉君の、小さい箱は妹君の象徴ではないかと!」

どんっと断言するギエーリの瞳は真剣そのもの。

「古より伝わる物語には命の恩人に褒美として娘を与えるという筋立てには推挙に暇がありません! 此度の貴族様も、自分の命を救いながら褒美の一つも不要と言い切り慎み深い態度を崩さないクワンさんを気に入られて娘婿に迎えたいと思われても何ら不思議はないでしょう!」

「そ、そうか‥‥?」

勢いに押されて相槌を打つ泰斗にギエーリは更に続ける。

「お二人の娘さんについても調べてまいりましたが、そこまでクワンさんにお伝えするのは野暮というもの、あとは御本人の選択に任せるべきでしょう」

「でも小さい箱‥‥つまり妹さんを推したでしょう? それはどうして?」

横からラマーデに尋ねられて、ギエーリは笑む。

「それも古来より歴史が語っておりますよ。長子には末子が、末子には長子が――長男のクワンさんには妹君とのお付き合いの方が幾らか親しみ易いと思ったまでです」

「けれど、本当に宝箱が娘さんの象徴かは判りませんよね?」

「いいえ、そうに違いありません!」

自信満々に断言するギエーリにそれぞれ応える三人。

苦笑交じりの軽い息を吐く泰斗の後方から、エルフ三人の賑やかな声がギルドへ続く帰路に響いていた。

●

それからしばらくして、ギルドを通じクワンの結婚の報せが四人に届けられる事となるが、それはまた別の話――。