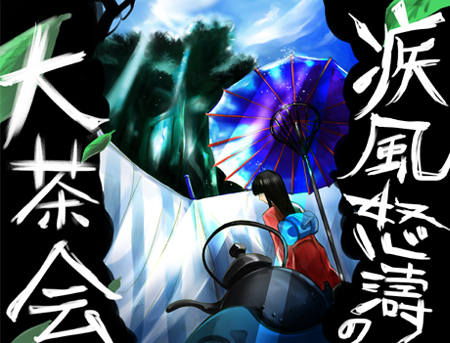

疾風怒涛の大茶会

疾風怒涛の大茶会

|

■ショートシナリオ&担当:津田茜 対応レベル:フリーlv 難易度:普通 成功報酬:0 G 93 C 参加人数:4人 サポート参加人数:2人 冒険期間:06月16日〜06月23日 リプレイ公開日:2008年06月24日 |

|

●オープニング

「‥‥拙いことになった‥」精悍な顔に珍しく困惑を表して、伊達政宗は読み終えた書状を畳む。

眉間に刻まれた縦皺や思案気に顰められた眉の角度から察するに演技ではなく、本気で予想の範疇を超える事態に直面したらしい。

里見の襲撃を辛くも退けた直後の事である。

隙のない静謐に包まれた部屋の空気が、さらに冷たく冴えた気がした。居心地悪く視線を揺らせた近従たちとは対照的に、平然と異変を受け流す者もいる。

嘘でも心配しておくのが正しい作法であるのかもしれないが――

「相変わらず其許の周辺は煩いことだ」

「‥‥‥‥」

こちらも手元に届けられた親書に視線を向けたまま、他人事のような素っ気ない嘆息を落とした公達の優麗な横顔をちらりと横目で窺い、片倉景綱も無言の裡に肩をすくめた。

騒々しいのは何も江戸ばかりではないのだけれど。

「武田信玄が書状を寄こした。――小田原攻めの折を見て、1度、御自ら江戸をお訪ねくださるとのことだ」

「は?」

甲斐の武田氏が本格的に小田原を攻めるという噂は、もはや誰も疑わぬ周知の事実。だが、その棟梁たる武田信玄がわざわざ江戸に足を運ぶ意味が見当たらない。

伊達と呼応して八王子を攻めるというならば、話は別だが。――それにしても、ずいぶんと急な話ではある。

思わず問い返そうと膝を乗り出した片倉を制したのは、ぱさと軽やかに翻された紙擦れの音。反射的に向けた視線の先で、神経質気な指先に流麗な文字を連ねた書状を掛けた北畠顕家は涼やかな双眸に炙るような光を浮かべ居丈高に顎を傾けた。

「なるほど。それで、甲斐殿と同じ時期に越後殿までが江戸に参られるのは、どのような絡繰であるのかを伺おう」

甲斐に越後。

水と油。犬猿の仲だと誰もが信じて疑わぬ両雄が、顔を揃えるのは昔日の上州攻め以来だろうか。只でさえ、過密気味の情勢がいっそう複雑化するのは目に見えている。

何の為に、と。問い質したいのは、なにも顕家に限った話ではないはずだ。いくらか詰問調となった問いかけに、政宗は悪戯を見咎められた子供のような顔をする。――児戯であれば可愛らしいが、何しろこの男のことだ。うっかり見過ごせば、何を仕出かすやら判らない。

「ほぉ。そちらにも文が行ったか」

相変わらず律儀な男だと、呟いて。政宗はおもむろに手を伸ばして顕家より突きつけられた書状を手繰り寄せ、その文面を確認する。能筆家としても知られる送り主の筆致に少し満足したのか、政宗は常識人たちの反応をうかがうように口元に思わせぶりな色を浮かべた。

「なに、戦勝祝いの余興を思いついたまでのこと。越後へ出向いて盛大に茶会をやりたいと進言してきた者がいただろう」

越後で茶会を開くのは至難だが、江戸であれば無理はない。

何かときな臭い話題の続く昨今、多少の気晴らしは必要である、と。適当な理屈をつけるのにもちょうど良いというワケで‥‥

「近々、新田殿の上州司就任の宣旨も下ることだ。どうせなら、まとめて賑やかにやりたいものだと思うてな。適当なあたりに書状をばら撒いたのだ。――よもやここまで快諾されるとは意外だったが」

「‥‥それはつまり、新田殿も江戸へお出ましになるということか?」

「無論」

半ば冗談、半ば魔が差したような出来心だ。

悪びれるどころか開き直って胸を張るお祭り好きを眺めやり、顕家と景綱はただ無言で顔を見合せる。

反源徳という側面でのみ手を結んだ相手ではあるが、内実はこちらも相当の火種を孕んだ者同士。穏やかならざる関係であるからこそ、外交の機会は逃すべきではなということか。――京の都とは何かと因縁ある者たちでもあった。あるいは、混乱を極める京都の情勢について、江戸ならば何か判るかもしれないとアタリをつけたのかもしれない。

「茶席と連歌の会だけでも悪くはないが、折角の機会だ。市中にて無聊をかこつ者たちを招くのも余興になるだろう。――これでくだらぬ戦火を被った者たちへの復興支援も大々的に手を打てる」

大掛かりな設営を行えば、度重なる戦さの蛮行によって焼け出されたり、住む家を壊され、生業を失った流民や難民に当座の仕事を与えることも可能になる。

ただ施しを与えるだけでは全体への益は薄いが、この口実ならうまく回せば市場相場が活気づくだろう。巡り巡って江戸全体が潤えば、人々の不安も和らぐのだから。

我ながら名案だと悦に入る独眼の漢を斜めに眺め、心ある者たちは前途を思い浮かべて吐息を落とした。

●今回の参加者

ea8714 トマス・ウェスト(43歳・♂・僧侶・人間・イギリス王国)eb8219 瀞 蓮(38歳・♀・武道家・人間・華仙教大国)

eb9659 伊勢 誠一(38歳・♂・浪人・人間・ジャパン)

ec0244 大蔵 南洋(32歳・♂・侍・人間・ジャパン)

●サポート参加者

虎魔 慶牙(ea7767)/ ジュリアンヌ・ウェストゴースト(eb7142)●リプレイ本文

伊達政宗ひとりでも、持て余し気味であるというのに。上州司となる新田義貞はともかく、武田信玄に上杉謙信までが一堂に顔を揃える。――これが酔狂でなければ、もう質の悪い冗談としか思えない。

そうでなくても山積する問題に取り組もうと気を引き締めた矢先、まったく見当違いの難題をふっかけられたようなものだ。

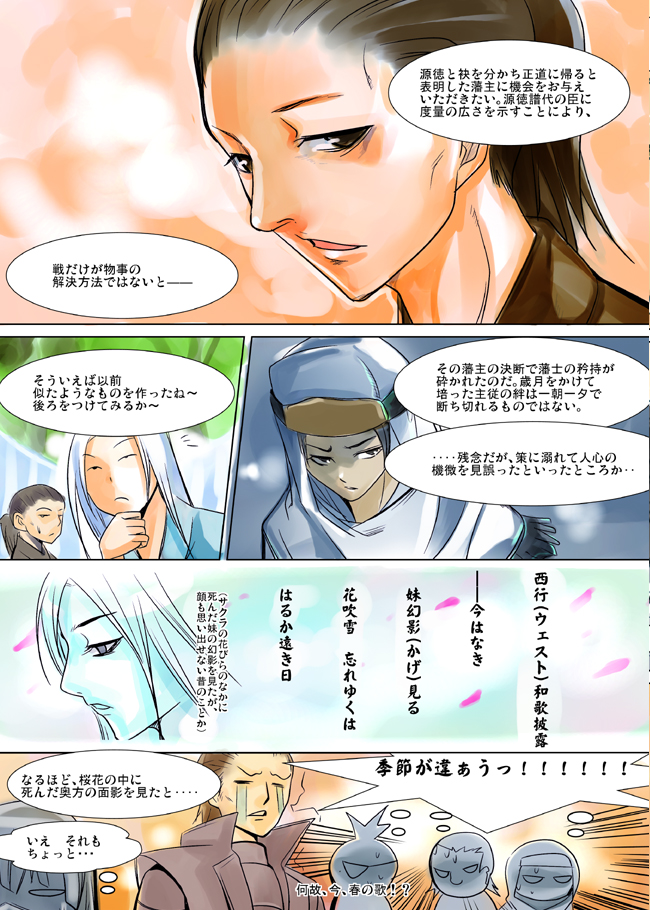

「けひゃひゃひゃ、我が輩のことは‥‥ふむ、『西行』と呼びたまえ〜」

素顔を隠した道化師の面の下でやる気を漲らせるトマス・ウェスト(ea8714)の悪人然と不気味な高笑いを前にして、瀞蓮(eb8219)は共に《鶺鴒団》を担う同志でもある伊勢誠一(eb9659)を仰いで肩をすくめた。

「まったく。どちらを向いても胃の痛む顔ぶれじゃな‥‥」

やれやれ、と。吐息を落としてみるものの、いっそ突き抜けて快い。

過激で突飛な奇行の目立つウェストだが、不思議と陰に籠らないのは稀有な才能だと言える。大仰な身振りを交えて語れば、陰謀にも何故か陽気な色がつく。――ある意味、宴席には欠かせない人材であるように思えてくるから妙なものだ。

「そこはまあ、何事も捉え方ひとつですからねぇ」

鷹揚に応える伊勢も、さほど危機感は抱いていない。

よほどの目的がある、か。あるいは、単なる賑やかしのお祭り好きであるのか。

瀞蓮と伊勢が前者であれば、ウェストは後者の典型だろう。大蔵南洋(ec0244)の如く、何にか焦って火中に飛び込まんとする者もいた。――いずれにせよ、相当に思い切りがよいことだけは間違いないだろうけれども。

「確かに、胃を気にしているだけでは、得るモノも得られぬな」

文字通りただ集まって茶を飲むだけの集まりではないのだから。

これだけの面子がわざわざ江戸まで出向いてきたことだけでも、その目的が単なる遊行だとは誰も考えていないはず。

その言外の思惑を、どこまで汲み取ることができるか。身を捨ててこそ、浮かぶ瀬もあれ――乗り越えてこそ、教訓も身になるというものだ。

●目算

知った顔は見当たらなかった。

この度の江戸行きに直江景綱、色部勝長の両将は随行していないらしい。

上杉謙信の落ち着いた江戸藩邸の周辺に詰めていた大蔵は、その結論に少なからず落胆する。

「ちと尋ねるが。直江様と色部様は、江戸に参られておらんのか?」

主を迎え俄かに出入りが慌ただしくなった裏口で掴まえた用人は、しきりと内情を知りたがる大蔵に少しばかり胡乱げな視線を向けた。ことさら意図しているワケではなかろうが、上杉家にはどこか近づき難い距離を感じる。

「直江様は春日山にて留守居役。色部様は鮎長様と共に北の守りに付いておられる」

雪解けと共に、越後にも悪路王の影が落ちたのかもしれない。

奥州との国境に拠を据える色部勝長にその役割が振られたのは、当然といえば当然だが大蔵にとっては間が悪かった。

言葉は悪いが、胸中にどのような思惑を抱えていようがたかだか茶会。揃って出張らねばならぬ非常事態であるとは考えていないのだろう。

面識のある――と言っても、白隠禅師の従者として居合わせただけの儚い縁だが――彼らならば、あるいは話も通りやすいのではいかとの大蔵の期待は、残念ながら叶わなかった。

縁あって北条家の禄を喰む身となったとはいえ、譜代とはいえぬ下郎の身。現実主義者の大蔵にしては苦肉の策で思いついた口実だったが、狙う的が不在では諦めるしかなさそうだ。

●呉越同舟の茶宴

良くも悪くも癖のある面子である。

さして広くもない茶室にずらりと顔を揃えた面々を見回して、ウェストは不遜に顎を上げた。何れも尋常ならざる覇気と鋭気を備えた豪の者とあって、挑発を込めた視線にも眉ひとつ動かさない。

(う〜ん、こいつらには家康君が動きやすいよう、お互いを牽制しあってもらえるといいのだがね〜)

実のところ、反源徳という名目だけで繋がっている関係である。

上手く楔を打ち込むことが可能であれば情勢もまた変わってくるはずだが、期待しているだけでは如何とも動かし難い。――ウェストの思惑とは別に、伊勢はこの関係をより強固なものにするべく画策していた。

「そういえば、皆はあまり冒険者を信用していないよね〜?」

砕けた口調で座に雷雲を投げ込んでから、ウェストはちらりと政宗に見下したような視線を向ける。

「こうゆう席に冒険者を招いていいのかね〜?」

「お主のような奇矯な輩が席に侍れば、少なくとも退屈はせんと思うたのでな」

脳内で幾度か天守閣から蹴落とすことを想像した独眼の男は、ウェストの挑発的なセリフにむしろ気持悪いくらいの爽やかな笑顔で切り返してきた。素性を隠す為のマスクであるが、素顔で乗り込んだとしても、却って話題ができたと喜ばれていたかもしれない。

「皆、お主らが信頼に値する器であるかどうかも知らぬのだ。売り込まぬものには値もつけられぬ。――尤も、酒が入れば豪気になる者はいくらでもいる。が、お主の診察台の上で大言壮語できる者がどれほどか、こちらもまた興味が尽きぬ」

「我が輩は西行だと名乗ったではないか〜。疑うなら、ここで歌でも読んでみせようかね〜」

役に立つ者であれば、召抱えたい。

伊達ばかりでなく、武田にしても、新田にしてもそれが本音である。

召し上げてはみたが、口ばかりで碌に使えない。あるいは、思い描いたほど重用されず出世もできないでは、お互いに悲劇。おのずと慎重にもなろうというもの――諸侯の利害と、冒険者の利害が現状では一致していないということか。

ならば、と。畏まって膝を進めたのは伊勢だった。

《辺津鏡》で入念に身なりを整え、《哲学書「国家」》、《聖なる豹の指輪》まで揃えて準備万端、窺っていた発言の機は今しかない。

居並ぶ烈士に気概だけでも負けぬよう背筋を伸ばし、伊勢は描いた通りの自説を淀みなく論じ始める。

「士為知己者死と申します。非才の身なれど己が心情を知り「國士」として取り立てて下さった主君には、「國士」として報ずる所存。この江戸、自分など及びもつかぬ、未だ魏無知に巡り会わぬ陳平も居りましょう。無論、左様な士を得られるかは、皆様方次第ですが、好機と思われれば、試みられては如何でしょうか?」

「成程。傾聴に値する意見であるな」

義貞より回された高麗茶碗を作法どおり取り上げて、伊勢の正しさを認めたのは信玄だった。是非とも諸将と会って話がしたいという旨を記した虎魔慶牙の書状の中身はともかくとして――機が整わぬのは、未だ時が熟しておらぬとの啓示であるようにも思われる――気合いをいれた弁舌の方はそれなりの感銘を与えたらしい。

蒼ざめた釉薬の色合いを愛でるように茶碗に視線を当てたまま、当代随一との誉れ高い戦略家は苦味走った容貌にちらりと標榜の色を浮かべる。

「いっそ小田原攻めの仕上げに募ってみるのも面白かろうな」

「―――」

反射的に投げつけられた謙信よりの剣呑な視線――本当に視線だけで人が殺せるのではないかと思わせる強さがあった――にも、平然としたものだ。

不本意だろうが、互いに相手の手の内は知り尽くした間柄でもある。あるいは、わざと煽って見せたのかもしれない。

やはり、こうなってしまったか、と。内心で深い吐息を落としつつ、ただひとりの華として艶やかに装った瀞蓮は、笑顔を引き攣らせるまいと苦心しつつ集った面々に茶菓子を運んだ。

「よろしければ、もう一服献じようほどに‥」

「‥‥いただこう‥」

大人げなく激して罵り合うには、体面が邪魔をする。

美女に水を注されたと引いておくのが、共に賢い引き際と見たのかもしれない。――とはいえ、戦さの話題から抜け出せぬのは、武将の性というもので。

「拠るべき心の柱を亡くした砂の城では、いかに上杉殿とて支えようがない。――御身の不足ではございますまい」

そう嘆息を落とした義貞は、本気で小田原を憐れんでいるようだった。一見、武骨で土臭い印象の強い男だが、義貞にはどこかしらそういった情に厚い人間味を感じさせるところがある。

藩主自らが源徳との間に築かれた士道に悖る決断を下したとなれば、下士がどちらに流れても罪には問えない。

源徳氏との旧縁を断ち切れぬ者。上杉に日和る者。ならば、と。武田に靡く者まで現れて、もはや収拾のつかぬ有様であるという。

根が朴訥な正直者の素直な感想であるから、謙信としても勘気の落としようがない。不機嫌そうに形の良い眉をひそめはしたが、彼は無言であった。

「‥‥ですが、臥薪嘗胆の故事に曰く、刺すべき止めを刺さざりし者は、後に討たれるもの。皆様方、お考え等の違いはございましょうが、今は京の如く虎視眈々と隙を窺う輩に『漁夫之利』をくれてやるべきで無いと愚考する次第であります」

与えられた場の空気によるものか、ぬかりなく揃えたアイテムの効力か。冴えわたる伊勢の熱弁に、大蔵は膝の上で拳を固める。

「全ては天運の決めること」

人が気を揉むことではない。と、さほど関心を示さなかった謙信の言葉が大蔵にとっては救いといえば、救いだが。

平織虎長と延暦寺との間で巻き起こった京都騒乱の結末は、仔細は別としても既に諸侯の許に届けられていた。藤豊秀吉の復権は、江戸を取り巻く諸侯の胸に警鐘を抱かせるには十分で。――それすらも天運だとすれば、政宗とはつくづく運の強い男だと思う。

●国の姿

「御教示賜りたき儀、これあり」

西行ことウェストの披露した和歌に想定外の解釈が付いて盛り上がった座の空気は、姿勢を正した大蔵の固い言葉に再び途切れた。

大蔵の視線の先で謙信は僅かに細い顎を引き、鋭い眼光はそのままに測るような色を浮かべて、問いを投げた大蔵を見据える。

「ジャパンの正しき姿とは、いかなるものにございましょうや? ――諸侯は神皇陛下をどのように御支えすべきでありましょう」

「それを尋ねて、如何する?」

返された言葉は静かだが、同時に氷を吹くような冷やかさをも帯びていた。

授けられた教示が意にそまぬものであっても、受け入れ実践できるのかという疑いもある。その時の都合によって言動を翻す冒険者の態度を、最も苦々しく蔑んでいるのが他ならぬ謙信なのだ。

上は上なるべく、下は下であれ。

共に分を弁え、秩序を乱すことなく平らかなる世を謳わん。

崩壊しつつある世の秩序を憂う謙信が返す答えであれば、尋ねずとも想像がつく。――それを見越して、ただ言質を得る為だけの問いかけであるならば、これほど不誠実な問いもない。

「真実、その答えを得んと欲するなら、先ず神皇の在り方より問わねばならぬ」

謙信に促すような視線を向けられて、吐息を落としたのは顕家だった。この席に侍った唯ひとりの公卿であり、神皇家の威光が拠って立つ『神皇正統記』の薫陶を誰よりも強く叩き込まれて育った者でもある。

「今上を未だ幼くいといけないと憐れむ口で、その年端のゆかぬ幼な子に平然と国の行く末‥‥政の重責を背負わせんとする厚顔に其許らは気付いているのか? 尊き血筋と崇めるならば、源徳の血を分かたれた今上より五条の宮や大塔宮の方が遥かに濃い血を引いておられる事実には何とする?」

安祥神皇が帝の地位にあるのは、その才幹を嘱望されてのことではない。

こちらも源徳家康が摂政として権力を揮う為に歪められた口実‥‥「正しき姿」ではありえないのだ。後見である源徳氏の力が衰退すれば、その歪みより五条の宮のような帝位への野心、あるいは、不満を抱く者が現れる。

そういったいくつもの歪みには適当に目を瞑り、互いに耳当たりの良い正統性だけを声高に主張するから論旨が上滑りして噛み合わない。もはや、誰の責任でもなく、至るべくして至った結果だ。――想えば、「正しき姿」に戻ろうとする自浄が引き起こした混乱であるのかもしれない。

伊達、新田、上杉、武田はいずれも古くより連綿と続く武門の名家。大蔵の問う「正しき姿」を謙信の望む「古き体制の踏襲と堅持」に置き換えた時、今川氏より駿河を奪った北条氏もまた糾弾の対象となる危険もありえる。

さりげない示唆を忠告と受け止めて、大蔵は手に入れた答えを吟味するべく胸に刻んだ。先走りは、善かれと信じる忠義の表れでもあるのだけれど。

「神器を戴く者こそが正当なる帝であるとの文言を知る者ほど、迂闊に昨今の潮流に身を投げ出す気にはなれぬだろうの」

「‥‥某にとってはいずれの御方も恐れ多くも有難い存在にござるが‥」

仰ぐべき天がふたつに分かたれていることも、

あるいは、世を覆う混迷のひとつの因であるのかもしれない。

●義経

甲高い笛の音が夜陰を揺らす。

今宵の為にと新しく普請された舞台の上では、名手と名高い片倉景綱の笛の音に合わせ、色鮮やかな舞装束を纏った瀞蓮が得意の舞いを披露していた。――「舞」は「武」に通じると日頃から鍛練を怠らぬだけあって、艶やかに舞うその姿は天女のように見えたかもしれない。

来客たちの目がそちらに注がれる間に、伊勢はこそりと低い耳打ちを受ける。

「――義経への関わりは、今少し手控えて当たられよ」

「と、いいますと?」

酒盃を手に瀞蓮の舞に目を向けたまま、政宗は伊勢にひとつの道を示した。手ぬるいような、あるいは、寛容にも思えるような。見えるようで、先の見えない不思議な道だ。

「折角、自ら道を求めて歩まれるのだ。いちいちこちらが道筋をつけたのでは、無粋だと思わぬか?」

「しかし、それでは‥」

「お主らの危惧は判らぬでもない。だが、アレにはアレの切り開く道があっても良いではないか。無論、どうしても助力が必要であるというのなら手も貸そう。――だが、すべてをこちらで仕切ったのでは育つモノも育つまい」

今少し、と。竜は笑う。

剛腹にも、単に知略では測れぬ未知なるものの出現を待っているだけであるのかもしれないが。

少なくとも芽吹いた若木が根を張るまでは、悪戯に鋏を入れる気がないようだと理解する。――酔狂なコトだと首を竦めつつ、《鶺鴒団》の成長を見守る目と同じなのだと思い直すことにした。

どちらも、まだ芽生えたばかりなのだから。