【旋風】 記憶のカケラ

【旋風】 記憶のカケラ

|

■ショートシナリオ担当:津田茜 対応レベル:11〜lv 難易度:難しい 成功報酬:13 G 3 C 参加人数:6人 サポート参加人数:4人 冒険期間:01月21日〜01月28日 リプレイ公開日:2009年01月29日 |

|

●オープニング

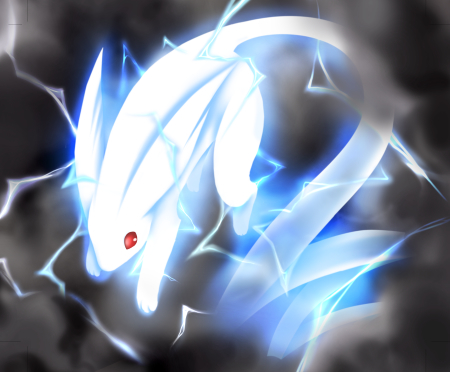

ぽつり、と。冴々と澄んだ蒼穹に、暗雲が湧く。

誤って零された墨の如く空に影射したひと握りの叢雲は、うっすらと浅い呼吸にも似た青白い瞬きを冷えた大気に閃かせ、刹那――

世界を揺るがせる轟音と共に、強烈な熱と力の塊を蓄えた光の槍を冬枯れの大地へと突き立てた。

解き放たれた過剰な力は、峻嶮な山肌に乱反射して冬の静謐に押し込められた異境の扉をこじ開ける。

熱と冷気に翻弄された水精の吐息を彷彿させる重たげな靄に煙った世界を見回し、谷風梶之助は呆れた風に肩をすくめた。雪の消えた剥き出しの大地に吐き出された吐息は、冬の名残に白く凍る。

「――やりすぎだよ」

「なぁに。所詮は鬼の住まいじゃ。消し飛んだところで大事ない」

「それはそうなんだけどさ」

悪びれる様子もなく応えた横柄な声に梶之助はほんの僅か眉を動かし吟味するかのように思案を巡らせた。

単純に鬼を退治するだけなら、これでいい。

だが、他に果たさねばならない目的を定めていた場合には、その限りではないような。

肩の上でふんぞり返る雷獣――の、姿を借りた怪しい生き物――を横目で睨みつつ、梶之助はとりあえず問題点を考えてみる。

「ここまでやったら探しものを見つけるのは大変じゃん。さっきの魔法で壊されていたら、どうするのさ」

雷獣はちらりと梶之助を見、ふふんと鼻先で嗤った。

この程度で壊れるモノではないらしい。が、彼が探しているモノが実際のところどういったモノであるのか。この精霊が覚えていないことを梶之助は知っている。――あまりにも永い時間を眠らされていたことや、正しい手順を踏まずに強引に目覚めさせられたせいなのだと本人は主張しているのだけれど。

「そもそも、お前がもっと早く儂の許へ来ておれば――」

「‥‥ボクを呼んでいたのは、ちゃんと人だった‥‥痛‥っ」

バチン――

小さな静電気を投げつけられて、梶之助は顔をしかめた。苛立ちか、元々の性格なのかは不明だか、彼はかなり気が短い。

「まあ、良い。どうやら、ここにはないようじゃ。次を当たるとしよう」

ため息混じりの提言に、梶之助はほんの少し首をかしげる。

人里離れたこの山間に、いくつか点在する鬼の集落。人との接点が増えたことで彼らも学習するのだろうか――鬼が人のように集落を作って暮らしているのを知ったのは、つい最近の話だ。――あるいは、悪路王の跳梁によって、知恵をつけた鬼が増えているのかもしれない。

次、と。

促された鬼の集落は、今まで見たどの鬼たちの棲家よりも人の集落に近かった。

風雪を避けるかのように先細りの谷底に位置し、木を組み合わせた柵のようなものまで巡らせてあったと思う。

火を使っている気配さえあった。

「‥‥とにかく、あまり良いカンジじゃなかったんだよ」

梶之助の溜息に、《ぎるど》の手代は目を丸くする。

彼が乗り気でない「鬼退治」は、ひょとして初めてではなかろうか。――ある意味、正しい《ぎるど》の使い方ではあるのだけれど。

「確かに、人に近いのなら価値観が似ているかもしれませんから、他の鬼たちが見向きもしないようなモノをため込んでいるかもしれませんね」

「ああ、そっか」

ただし、色々な意味で難敵であることは違いない。

ともすれば力技に頼りがちな梶之助と雷獣の組み合わせでは少しばかり不安‥‥というか、荷が勝ち過ぎているような。

変化する鬼たちの現状も、精霊が探しているモノも。

未だ行方が見えないからこそ、見届ける者がいたような方が良いのかもしれない。そんなことを考えながら、手代は依頼を書き上げたのだった。

●今回の参加者

ea0443 瀬戸 喪(26歳・♂・浪人・人間・ジャパン)ea1661 ゼルス・ウィンディ(24歳・♂・志士・エルフ・フランク王国)

ea3874 三菱 扶桑(50歳・♂・浪人・ジャイアント・ジャパン)

ea6228 雪切 刀也(27歳・♂・浪人・人間・ジャパン)

eb2099 ステラ・デュナミス(29歳・♀・志士・エルフ・イギリス王国)

eb5249 磯城弥 魁厳(32歳・♂・忍者・河童・ジャパン)

●サポート参加者

リフィーティア・レリス(ea4927)/ アルミューレ・リュミエール(eb8344)/ アニェス・ジュイエ(eb9449)/ 磯城弥 夢海(ec5166)●リプレイ本文

積もらぬ雪は、意外に寒い。今の季節に降る雪は、根雪となって大地より熱を奪い、密やかに世界を侵食していく。

時折、風花の舞う重たげな空の奈辺を見上げ、雪切刀也(ea6228)は白い息を吐き出した。

「冷えたな‥‥」

雪化粧した竹林の、凛と背筋が伸びるような張り詰めた静謐は嫌いではない。寧ろ、心惹かれる風景のひとつである。が、屋外で精力的に行動するのなら、温かい方が都合が断然良い。

身を切るような木枯らしを、鼻先まで引っ張りあげた防寒具に首をすくめてやり過ごした瀬戸喪(ea0443)は、ちらりと近くを歩く谷風梶之助へと視線を向けた。

相変わらず浮かれ気味のゼルス・ウィンディ(ea1661)と言葉を交わす雷獣を肩に乗せ、ほてほてと能天気そうに足を運ぶ姿を見ていると、莫迦は風邪をひかないという通説が頭を過る。

先日の捜索以降も、ずっと雷獣の身体を探し続けていたのだと聞かされれば、ご苦労さまというか、つき合いが良いというか、暇な奴だと‥‥少しばかり呆れた。

「梶之助さんも少しは振り回される方の気持ちがわかりましたか?」

悪意はないが辛辣な―意地悪ではなく、瀬戸にとってはこれが普通だ―ひと言に、梶之助は何故か驚いた風に瞠目する。

「えっ?! ボクはいつも誠実だと思うけど‥」

どの口が言う、と。

健康を絵に描いたような血色の良い頬を力いっぱい引っ張ってやりたい衝動を抑え、磯城弥魁厳(eb5249)は戦闘馬の背に埴輪を背負わせた三菱扶桑(ea3874)と顔を見合わせる。

厳しい寒さの中での作戦を前にして、和んでいる場合ではないのだけれど。――誰もがさほど気負った風のない行軍に、ステラ・デュナミス(eb2099)もひたひたと音もなく後に従うエスクードの姿を確かめて肩の力を抜いた。

雷獣の姿を借りた精霊を前にして、雪の眷属は何を思うのか。少し距離を置き、ただ沈黙を守っている。

ゆらり、ゆらりと交互に揺れる二股の尻尾を興味深げに観察し、三菱は太い笑みを吐きだした。

隙あらばちびちびと飲み続けている酒のせいで、周囲にはそこはかとなく酒精が漂っている。既にかなりの量が消費されていたが、寒さと生来の体質も手伝って彼は未だ素面であった。――多少は、陽気になっているかもしれない。

「うーむ、それにしてもおまえは面白そうな奴だな」

見世物小屋の呼び物として、市井を風靡した珍獣そのままの――間違いなくそこから持ち出してきたようだが――精霊とも生物ともつかない中途半端な存在は、鬼と見紛うような大男にも臆することなく梶之助の肩でふんぞり返っている。

「名は何と言うのだ?」

「‥‥ああ。そういえば、やっぱりまだ思い出せてないのかな?」

向けられた問いに答えが返るより早く、口を挟んだ雪切は朗らかな笑みを浮かべた。

善良そうにも、何か企んでいるようにも見える何やらとても明るい笑顔で、雪切は雷獣に向き直る。

「もし思い出せそうにないなら、愛称の一つでも。――『ハタハタ』なんてどう? 理由? まぁ、子細はどうでもいいだろ。愛称なんだしね‥‥」

ピシ――‥ッ

瞼の裏に青白い火花が散った気がした。

魚かい!と、ツっこみを入れる間もなく、走り抜けた細い電流の直撃を受けた雪切を見比べて三菱は厚い肩をすくめる。――因みに、ゼルスは捻らず素直に「ライさん」と呼んでいた。

●記憶のカケラ

砕け散った夢の断片を拾い集めているようだ。

言ってしまえば、そういう類の魔法であるのだけれども。試みに広げた《リシーブメモリー》の経文を手に、ゼルスは想いの迷路に迷い込む。

雷獣の裡に散りばめられた記憶の欠片は、時に精霊の息吹を思わせる六色の光球であったり、高速で空を翔ける身体に感じる風の流れであったり――己の姿にさほど頓着がなかったようだ――薙ぎ払われた森、抉られた大地、吹き飛ばされて干上がった池、異形の屍‥‥断片的に残された無数の心象、そのすべてを『彼』は己の所業だと理解していた。

惜しむべきはゼルスの知的好奇心と、刻まれた記憶の焦点がいくらかズレていたことだろうか。拾い上げられた記憶に映り込む人間や精霊、黄泉人の象形はひどく曖昧で安定しない。

ただ、ひとり。

梶之助と同じ容貌をした少年だけが、『彼』に同調する共鳴者だった。

幾重にも積み上げられた巖室の底でうつうつと眠り微睡の薄明を漂っている間も、少年の存在だけは常に感じられるところにあった。――そして、今も傍にある。

――群嵐の君、暴風の王――

そう讃えられ、また、畏怖された強大な力は未だ闇の中より姿を見せない。

●鬼の棲家

山蔭に寄り添い風雪を避ける知恵なら、獣にもある。

だが、周囲に敵の侵入を阻む柵を組み、火を使って暖を取る――あるいは、調理に使っているかもしれない――様子を見れば、それは既に獣の知性ではない。

そこは小規模な陣営にも見て取れた。

歩き回る鬼の中には、実際に武装しているモノもいる。

悪路王は、天下取りに名乗りを挙げた気でいるのだろうか。

高い場所から谷底に位置する鬼の塒を足元に見下ろして、ステラはそんな漠然とした焦燥にも似た不安を抱いた。

「‥‥数はそれほど多くありませんが‥」

風精の力を行使して検分を終えたゼルスもまた、気品に飾られた顔に憂を浮かべ気遣わしく眉根を寄せる。

呼吸の数を数えれば、数は少ない。

それでも、安堵はできなかった。寡兵とはいえ、人喰鬼や牛頭鬼といった強く獰猛な化け物が複数確認されれば、決して易い相手とは言えないのだから。

戦いに長じた冒険者たちの力をもってすれば負けはしないが、鬼たちもまた人との戦いに慣れ始めている。楽に勝たせてもくれなさそうだ。

心持ち顎をあげて遠目にもそれと判る集落の入口付近を窺いつつ時を待ち、磯城弥は意識して呼吸を整える。

打ち合わせでは、陽動と撹乱で頭を叩く手筈になっていた。

群れを率いる首領を倒せば、敵も浮き足立つだろう。上手くいけば、彼らの叡智の所以‥‥鬼全体の変革なのか、突出した個体に率いられている故なのかも見極められる。

後者ならこれまでにも遭遇したことがあるが、前者なら少しばかり厄介だ。

侘びしげな冬の山間に訪れた春を思わせる若草色の太刀に手を掛け、瀬戸は冷静に最良と最悪の可能性を想いにかける。

冷たく冴えた大気の中で、ゆっくりと張り詰めて行く緊張が途切れる寸前、空気が変わった。

●先陣

「おらおら、鬼共さっさと出てこんかぁっ!!」

ここぞとばかりに張り上げた三菱の大音声に、世界は凍てついた冬の呪縛より解かれ沸騰する。

領分を侵すだけでなく、無謀にも戦いを挑む人間の存在に驚き‥‥あるいは、血を滾らせた鬼たちは得物を手に、集落の侵入口より飛び出してきた。

「それとも、怖くて出て来れないのかな」

言葉は通じずとも、この手の悪口だけは何故か判ってしまうお約束。

霞刀、そして、霞小太刀を手に不敵な笑みを浮かべて嘲りを発した大男に、怒りの咆哮が大気に満ちる。

「死にたいヤツからかかっておいでよ」

『儂の神通を持ってすれば、貴様らなど敵ではない』

「あ。そういえば、ゼルスくんからやり過ぎちゃダメだって言われていたんじゃなかったっけ?」

喜々として三菱を真似剽窃する梶之助とそれとなく出されたゼルスの勧告を忘れてやる気を見せる雷獣を交互に眺め、雪切はやれやれと苦笑を零して肩をすくめた。

「こちらのことがばれないよう、注目を集めるよう頑張ってくださいね?」

激励の瀬戸節で送り出されたとおり、囮は目立ってこそ‥なの、だけれども。

もう少し、クールに決めたかったと思う雪切だった。

敵意を剥き出して襲いかかってくる鬼たちとの距離を測り、雪切は深呼吸をひとつ。心を落ち着けて印を結んだ。

ふわり、と。

火精の力を示す赤い燐光が、白い風花と共に舞う。――《フレイムエリベイション》に誘発されて湧きだした高揚に身を任せ、雪切もまた異国の言葉で『勝利』と銘打たれた剣を鞘より引き抜いた。

●張り子の虎

片隅で始まった干戈の潮流は次第に大きく、激しくなって谷全体に満ちていく。

押されているのか、鬼たちの動きも余裕がなない。

右往左往する鬼の姿を遠目に観察しながら、ステラとゼルスは騒ぎに乗じて集落にもぐりこんだ瀬戸と磯城弥が弄した策が成るのを待っていた。

ぴりぴりと不穏に震える大気は、戦場と同じ空気を漂わせている。――皆が殺気立っていた。鉢合わせれば、無事ではすまない。

焦りは禁物だと理解っていても、結果を見るまでは気を抜けなかった。

後衛の守りにと三菱より貸し出された埴輪の、どこかユーモラスな姿形を見るともなく眺めて、ゼルスはふと雷獣より読み取った記憶の欠片に想いを巡らせる。――可愛らしくデフォルメされてはいるが、彼の記憶の住人達が身につけていた衣装や装飾はこの埴輪に良く似ていた。

「来たわ!!」

ステラの声に思考が途切れる。

黒い煙がひとつ、風よけに作られた掘立小屋の影より垂直に立ちあがっていた。

―――火事だっ!!

焦りを煽る叫びは聞こえなかったけれども。

身を隠していた場所より膝を乗り出し、ステラは拍車のかかった混沌を覗き込む。――彼らはどのような選択をするのだろうか。

迷わず振り下ろされた白刃より滑らかな弧を描いて飛んだ真空の刃は、狂いなく犬鬼戦士を刎ねた。

一瞬の間をおいて噴き出した鮮血が、ばたばたと大地を濡らす。悲鳴と怒の入り混じった断末魔の絶叫に顔をしかめ、瀬戸は赤く濡れた刀身の露を払って鞘に戻すと磯城弥を振りかえった。

「こちらの用は終わりましたね。さっさと合流しましょう」

「うむ」

敵陣に長居は無用。

戦力の分散は、確固撃破の格好の餌食である。――後は戦場を俯瞰しているステラとゼルスの仕事だ。直接交戦には向かないが、共に強大な魔法の遣い手である。彼らの繰り出す魔法に巻き込まれた方が面倒だ。

そう割り切って、1匹でも多くの鬼を屠ることに専念すべく囮組との合流を目指すことにする。

磯城弥夢海の助言どおり、食料や略奪品のありかにも目星をつけた磯城弥は抱いた印象に首を傾げた。――こちらは特に整理されているワケではなく、雑然とあちこちに放置されている。

さほど大事なものは置かれていないような気がするのだが。

そのどこか噛み合わないちぐはぐな様相は、ステラにも吐息をつかせた。

すべての鬼に知恵がある訳ではない。

どちらかというと、よく訓練されているといった印象だ。誰かの指示を仰ぐのではなく、力を合わせて教えられた通りに対処している。そんなぎこちなさがあった。

最前線で膂力を生かした大乱闘を繰り広げる三菱と、巧みな足運びで攻撃を躱しつつ態勢を崩した敵に渾身の剣を振るっていた雪切も。弱くはないが特別でもない鬼たちの戦いぶりに少し肩透かしにも似た物足りなさを抱きつつ、主導権を握ることに成功した。

次第に戦意を削がれ、戦いから脱落するモノ‥‥逃げ出そうとする姿を認め、ステラは魔法を発動させる。

「捕えて下さい!!」

まだ、裏がありそうだ。

地に引き倒した熊鬼に止めを刺そうと振りかざされた梶之助の小太刀が、ゼルスの制止に凍りつく。

●糸を引くモノ

精霊の光が見えた。

浅い呼吸にも似た瞬きを繰り返すほのかな赤い燐光は、水晶玉の中で静かに息づいていた。

その淡い光に照らされて、ふたりの鬼が対峙している。周囲に散らばる不死の魔物たちの残骸が、そこに地獄を思わせる異様な風景を描きだしていた。

片方は巖のような筋肉に鎧われた巨大な体躯をした純然たる鬼。――冒険者たちの間では、鬼王と呼ばれる類の鬼だ。悪路王の配下には、この鬼王が複数存在するとされている。

そして、いまひとり。

《レシーブメモリー》が拾い上げた鬼の姿に、冒険者たちは困惑を隠せなかった。

それは屈強な人であるようにも見えた。――裂けた口からのぞく鋭い牙と凶悪な容貌、そして額に生えた3本の角がなければ、人であると断じたかもしれない。

きらきら輝く水晶玉を掌に乗せて満足げに眺め、彼は口角を歪めて獰猛な笑みを浮かべる。

赤い光は、ただ静かに瞬いていた。