ハーフエルフの結婚式 〜神からの祝福〜

ハーフエルフの結婚式 〜神からの祝福〜

|

■ショートシナリオ担当:UMA 対応レベル:フリーlv 難易度:易しい 成功報酬:4 参加人数:8人 サポート参加人数:1人 冒険期間:11月20日〜11月25日 リプレイ公開日:2009年11月28日 |

|

●オープニング

ハーフエルフは、常に迫害されて来た。それは、『全ての者を救う』と言う聖なる母の教えを忠実に護るジーザス教[白]が国教となっているノルマンであっても、例外ではない。

何故、差別は生まれるのか。

何故、虐待は無くならないのか。

その理由は――――残念ながら無数に存在する。

狂化と言うハーフエルフ固有の特徴もその一つ。

唯一の混血種である事もその一つ。

そして、ジーザス教[白]の信仰者ですら、異種族婚は神の摂理に反する蛮行であると認識している者が多いと言う点も、その一つに挙げられるだろう。

何者も救うと言う教えと、神への冒涜と言う観念とが混在する中、下された結論は――――世論への迎合。

結果、ハーフエルフに神からの祝福を与える者は、ノルマンには存在しなくなった。

しかし、時は流れ。

それを由々しき事と唱える者も、少なからず増え始めている。

或いは、それは幼子が時折見せる反発心と同じなのかもしれない。

余りに巨大な意思の集合体の前では、個人の見解など、微風でしかないのかもしれない。

だが、それでも。

それでも――――

「サヴァン殿。ご無沙汰しております」

パリ郊外にある、森に囲まれた『フォレ教会』。

常に木漏れ日が降り注ぐその教会に、エルディン・アトワイト(ec0290)の落ち着いた声が響く。

一方、その直ぐ後ろにいる女性――――アーシャ・イクティノス(eb6702)は、普段の溌剌とした姿は影を潜め、緊張を露にしていた。

既に数多くの修羅場を掻い潜って来た身。

滅多な事では、尻込みする事はない。

事実、エルディンはこのようなアーシャの姿を目にするのは、随分久し振りだと内心驚いていた。

尤も、それは無理からぬ事。

ここでこれから交わされる盟約は、或いはノルマンの歴史――――いや、ジ・アースの歴史に大きな影響を与える事になりかねない大事なのだ。

「アーシャ、大丈夫か?」

表情を硬くしたアーシャの直ぐ後ろで、セルシウス・エルダー(ec0222)がその肩を抱きながら囁く。

アーシャは荷物を抱いた腕に力を込め、一つ頷いた。

その様子をそっと確認したエルディンは、このフォレ教会の最高権力者であるサヴァン・プラティニと祈りを交わし、後ろの2人を紹介した。

「ふむ‥‥」

サヴァンの視線に気付き、アーシャは慌てて頭を下げる。

「あの、初めまして。アーシャ・イクティノスと言います。この度は‥‥ええと‥‥」

「イスパニア国、辺境領のセルシウス・エル=ファルコ・エルダーと申します。義父エルディン・アトワイトより御紹介賜り、無理な願と知りつつも馳せ参上致しました」

そんなアーシャを支えるように、セルシウスは神々しいまでの美しい所作で跪く。

その様子に、アーシャは緊張すら忘れ、暫し見蕩れていた。

自分の選んだ相手とは、ここまで頼れる男性だったのか、と。

「話はエルディンから聞き及んでいる。君達の希望も」

床に向いたアーシャとセルシウスの視線が、同時にサヴァンへと移行する。

2人がここに来た理由。

2人の切実な瞳の理由。

それは――――

「ハーフエルフの結婚式。それを切望していると」

混血種の2人は、サヴァンの言葉に首肯した。

ハーフエルフ同士の結婚。

それは、ある意味この世界における最大の禁忌の一つとさえ言われている。

人間とエルフの婚姻すら、神への冒涜と見做されている位だ。

それによって誕生したハーフエルフは、存在自体が許されざるものとして、他種族から迫害を受ける事も少なくない。

そんなハーフエルフ同士の結婚を、誰が祝福すると言うのだ――――そんな認識が、今この世界には疫病のように広がっている。

まして、神がそれを認める事など、ある筈がないと。

「汝らに問う。何故それを望む?」

サヴァンはぶしつけに、そう問いかけた。

一瞬、エルディンの顔が曇る。

しかし、それを察したサヴァンが視線を向けて来ると、それだけでエルディンは意図を察し、開きかけた口を閉じた。

一方、アーシャとセルシウスは互いに視線を絡ませ、意思を通わせていた。

飾る言葉など、幾らでもある。

だからこそ――――それは不要だと、共に感じていた。

アーシャは荷物を置き、立ち上がる。

そして胸に手を当て、叫びたい胸の内を出来るだけ抑えながら、それでも――――放った。

「ハーフエルフだって、神様に祝福されて、結婚式を教会で挙げたいのです」

アーシャには、もっと洗練された言葉遣いがあった。

もっと丁寧に練磨する能力があった。

もっと規則正しく揃える良識もあった。

それでも、心の赴くままに、そう告げた。

「‥‥」

サヴァンは、アーシャに背を向ける。

セルシウスはその動作に一抹の不安を抱いたが、今度はエルディンがその一瞬先を目で制した。

誰にも見せない顔の先には、物言わぬ神像。

そのままに、サヴァンは口を開く。

「実は、迷っていたのだよ。つい先程まで」

その告白は、或いは決意表明だった。

「『聖なる母』の御心は斯くあるべきと言う私の身勝手極まりない理想と、歴史が創り上げたジーザス教の理想。私は一体、どの理想に身を委ねるべきなのかと」

そして苦笑する。

「どうやら、私は――――余り模範的な司祭ではないようだ」

その表情を想像し、エルディンはこっそり口元を緩ませた。

「アーシャ・イクティノス。君の切なる願いは叶われて然るべき。聖なる母の名の下に、このサヴァン・プラティニがそう断言する」

「えっ‥‥」

アーシャの顔に、みるみる生気が宿っていく。

それを隣で見上げていたセルシウスも、思わず立ち上がった。

「それでは‥‥宜しいのでしょうか?」

「この教会で式を挙げると良い。それ以外の事は考える必要はない。神は、君達を祝福する」

「やったー! わーい、セラ〜!」

アーシャは喜びの余り、神の御前でセルシウスに抱き付く。

その様子にエルディンは思わず頭を抱えたが、内心では安堵していた。

「ありがとうございます。不躾ですが、どうかお納め下さい」

そして、用意してた貢物を渡す。サヴァンはそれを自ら受け取った。

「式の折には、身内や友人を招待する予定なのですが‥‥」

この日は忙しくて来れなかったが、当日にはアーシャの妹アイシャ・オルテンシア(ec2418)も駆けつける予定だ。

その旨を伝える手紙には『お姉に先を越されるなんてね‥‥』などと書いてあったが、文字からは祝福ムードが存分に漂っていた。

「無論、構わんよ」

はしゃぐアーシャと困惑気味に諌めるセルシウスの姿を、サヴァンは眩しそうに見つめる。

「二人とも澄んだ目をしている。血が混じろうと、決して魂は濁ってなどいないのだな」

「実はここだけの話、自慢の娘と息子なのですよ」

父親役のエルディンが小声でそう呟く中、セルシウスはアーシャの頭を撫でつつ、そのエルディンに向けてやはり小声で囁く。

ありがとうございます、義父上――――と。

そして、新郎新婦となる2人は改めて整列し、サヴァンに、そして聖なる母に向けて深々と頭を垂れた。

『宜しくお願いします』

こうして、楔は打ちつけられた。

純粋な、本当に純粋な想いを乗せて。

●今回の参加者

ea1225 リーディア・カンツォーネ(26歳・♀・クレリック・人間・神聖ローマ帝国)eb6702 アーシャ・イクティノス(24歳・♀・ナイト・ハーフエルフ・イギリス王国)

ec0222 セルシウス・エルダー(23歳・♂・ナイト・ハーフエルフ・イスパニア王国)

ec0290 エルディン・アトワイト(34歳・♂・神聖騎士・エルフ・ノルマン王国)

ec0866 マティア・ブラックウェル(29歳・♂・ウィザード・エルフ・ビザンチン帝国)

ec1523 レミア・エルダー(18歳・♀・ファイター・ハーフエルフ・イスパニア王国)

ec1862 エフェリア・シドリ(18歳・♀・バード・人間・神聖ローマ帝国)

ec2418 アイシャ・オルテンシア(24歳・♀・志士・ハーフエルフ・イギリス王国)

●サポート参加者

ヴァレンティ・アトワイト(ec6603)●リプレイ本文

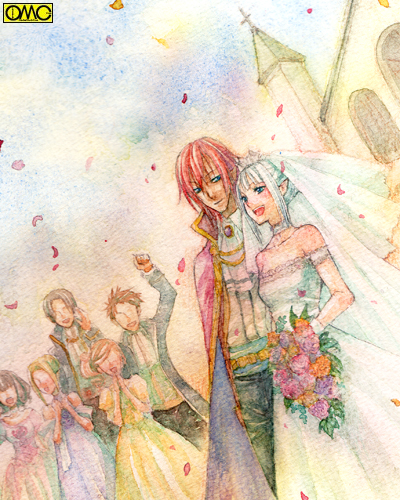

木漏れ日を背に受け、ペガサス達が森の教会へと舞い降りる。まずは、リーディア・カンツォーネ(ea1225)のペガサス、ウェントゥス様。

続いてアイシャ・オルテンシア(ec2418)。

そして、アーシャ・イクティノス(eb6702)とセルシウス・エルダー(ec0222)の天馬が、仲良く並び降りた。

参加者達から祝福の声が掛かる中、アーシャとセルシウス支え合うように寄り添い、集まった者達へ深々と頭を下げる。

二人が再び頭を上げると、そこにはアーシャにとって父に等しい存在――――エルディン・アトワイト(ec0290)の姿があった。

〜memoires〜

「立派な式場じゃないか」

結婚式を3日後に控え、エルディンは弟のヴァレンティ・アトワイトを呼び寄せ、共に教会に足を運んでいた。

「お前も身を固めたくなったか? その時は私が式を執り行ってやろうか」

「遠慮しておくよ。どんな式になるか、わかったものじゃない」

弟の冗談に、エルディンは苦笑しながら天井を仰ぐ。

「‥‥もう30年近く経つか」

親友の娘。

初めてその姿を見た時の映像を、エルディンは感慨深く思い返してた。

明るく活発なその娘は、当時から溌剌としていた。

ハーフエルフであれば、誰でも体験している迫害と差別を受けながらも。

『結婚するまで見守ってやってくれ』

その最大の功労者は、数年前にこの世を去った。

親を失った娘は、その親友を頼り、そして今に至る。

笑顔のままで。

エルディンはその事を、何よりも誇りに思っていた。

例えその笑顔を向ける相手が、別の者になったとしても。

「兄さん、何か言ったか?」

「とうとうこの時が来たか、と言ったんだ」

「はは、やっぱり寂しいのか。それなら、後で彼女に偶に戻って来るよう言っておいてやるよ」

ヴァレンティは何処か嬉しそうに笑い、教会を出た。

教会の扉が開くと同時に、セルシウスは花嫁の美しさに思わず目を細めた。

初めての出会いとなった二年前から、その笑顔が頭から消えた日はない。

しかし今のアーシャの姿ばかりは、これまで積み重ねたどの時間にもない。

改めて、ついにこの日が来たと言う事を、セルシウスは実感した。

そして、その隣に立つエルフの男性。

その顔は、厳格と寂寞に満たされている。

セルシウスは自己を戒めるように、アーシャとバージンロードを併行するエルディンと視線を合わせ続けた。

「‥‥」

無言の中に無限の言葉を乗せるかのように、エルディンは表情をそのままにアーシャを託す。

一方、アーシャもまた、普段のあどけなさを消し、大人びた表情でセルシウスを見据えていた。

セルシウスは一礼し、アーシャの右手を取る。

ふと、その視界に参列者の席に座る妹の姿が映った。

〜memoires〜

レミア・エルダー(ec1523)にとって、セルシウスは自慢の兄だった。

優しい。

強い。

格好良い。

そして何より、エルダー領の為に自身の時間を犠牲にして来た、その生き様。

それでいて、忙しい合間に遊んでくれた。

その姿に憧憬の念を抱いていた。

だから、兄に恋人が出来たと最初に知った時は、少なからず動揺した。

涙も流した。

恨みすらした。

私の大好きなお兄ちゃんを返して――――切実に、そう叫んだ。

けれど。

兄の想い人は、兄に見た事のない笑顔をもたらした。

その意味を知ったのは、レミア自身に好きな人が出来た時。

大好きな人が傍らで微笑んでくれる幸せは、レミアを一つ大人にした。

だから、笑顔でお祝いが出来る。

笑顔で――――

レミアの温和な微笑みを、セルシウスは何より嬉しく思いながら、祭壇の前に立った。

目の前には、サヴァン司祭の姿がある。

ハーフエルフの結婚式を受諾したその恩人に、アーシャと共に恭しく一礼する。

神父役のサヴァンは小さく頷き、視線を壁側に立つエフェリア・シドリ(ec1862)に向けた。

「賛美歌斉唱」

その言葉に、エフェリアはコクリと頷き、ホーリー・ハンドベルを掲げた。

〜memoires〜

2日後に控えた結婚式を前に、エフェリアはずっと羊皮紙と睨めっこしていた。

絵を描く事を好む無垢な少女が選んだ贈り物は、シュクレ堂の焼き菓子と、新郎新婦が幸せそうに微笑み合う絵。

けれど、中々上手く描けない。

「スーさん、どうしてなのでしょうか?」

「なーぅ」

愛猫のスピネットも小首を傾げていた。

仕方ないので、一人で考える。

その結果、エフェリアは式場でその様子を描こうと考えた。

そこに一番幸せが凝縮されると思ったからだ。

しかし、式中の絵描きは流石に難しい。

そこで、エフェリアは新郎新婦に式本番の際の衣装を見せて貰う事にした。

それがわかれば、後は想像である程度描ける。

アーシャは快諾し、ドレス姿を披露してくれた。

「イクティノスさん、とっても綺麗なのです」

「ありがとうございます。そう言えば、イクティノスを名乗るのもあと少しの間ですね」

「! それでは、これからはエルダーさんとお呼びするのです」

アーシャが微笑む。

エフェリアの中で、絵にすべき瞬間が見つかった。

ベルの音に乗せた賛美歌の斉唱が続く中、アーシャはエフェリアの可愛い歌声に思わず微笑みを零す。

ホワイトドレスに天使の羽飾りを付けたその姿は、天使そのもの。

ふと、その隣で神秘的な旋律に聞き入るセルシウスの横顔が視界に入った。

整った顔立ちのセルシウスは、礼装がとても良く似合っている。

今日もまた、見惚れてしまった。

「聖書朗読を」

賛美歌が終わった後、サヴァン司祭がそう唱える。

すると、参列者の中から二人が席を立った。

朗読を行うのはは、サヴァン、エルディン、そして――――リーディア。

〜memoires〜

「ハーブティーを用意しましたので、一緒に飲みましょう」

「あ、はいっ」

礼拝堂の奥にある懺悔室で、リーディアはアーシャをお茶に誘った。

式はいよいよ明日。

この数日、色々周囲へアピールはしたものの、アーシャの懸念は尽きない。

もし、憤慨した教徒が暴動を起こしたら。

近隣に住む同族が、不満を訴えたら。

リーディアの気遣いは、そう言ったアーシャの不安を見透かしての事だった。

「美味しいです。ありがとうございます」

「余り思い詰めないで下さいね」

微笑みながら、自身もお茶を口に含む。

「お二人は、聖なる母から大々的に結婚の祝福を受ける最初のハーフエルフになるのです。何でも一番目って良い事なのですから、アーシャさん達はとても幸せなのだと思いますよ?」

「そうですね。リーディアさんにそう言って頂けると、本当に心強いです」

神学は、今も少しずつ変化していると言う。

それは表に中々表れていないが、着実に根付いている。

リーディアは確信していた。

――――ハーフエルフは、既に神の祝福を得ている。

だから、総て大丈夫なのだと。

「総てを堪え、総てを信じ、総てを望み、総てを耐え忍ぶ――――」

聖書朗読が佳境を迎える中、それを唱えるリーディアは、窓から差し込む木漏れ日を浴び、聖女にふさわしい輝きの中で愛について詠む。

リーディア自身、現在大変重要な局面を迎えている身。

それにも拘らず駆け付けてくれた事に、アーシャとセルシウスは心から感謝しながら、その朗読を聴いていた。

やがて、音は消える。

折祷の時間だ。

そしてそれも終わり、結婚の誓約が交わされる。

本来なら、ここで付添人と新郎新婦がサヴァンの前に立ち、誓いを立てるのだが――――

「全員御起立を」

サヴァンは全員を立たせ、一人一人に銀の短剣と聖水を配った。

そして、新郎新婦には別の剣を贈る。

「その盟約の剣を胸に当て、我が呼び掛けに答えなさい」

若干戸惑いを見せたアーシャに対し、セルシウスは先に剣を抜き、柄を胸に当て、真上に立てた。

「セルシウス・エルダー。汝はアーシャ・イクティノスを妻とし、何時如何なる時も総ての害悪から守り続ける事を誓いますか?」

「誓います」

アーシャもそれに倣う。

「アーシャ・イクティノス。汝はセルシウス・エルダーを夫とし、何時如何なる時も彼の者を支え、愛し続ける事を誓いますか?」

「誓います」

その声は、教会内に強く響いた。

「では、本来ならば指輪の交換を行うところだが‥‥双方とも、その剣を胸の高さで合わせなさい」

言われるがまま、二人は少し離れ、剣を重ねる。

「神の御前において、ここに夫婦たる盟約が交わされました。証人はここにいる全員です。認めし者は、清められし短剣を、二人の剣と合わせなさい」

まず、エルディンが手本を見せる。

二人が合わせた剣の接点に、祈りと共に銀剣を合わせる。

騎士である二人への、特別な祝福。

一同、それに続く。

そして、一人を除いた全員が、剣を合わせ、席に戻った。

最後の一人――――マティア・ブラックウェル(ec0866)を除いて。

〜memoires〜

ハーフエルフの家系に生まれた者達の運命。

マティアもまた、その環の中にあった。

彼らにとって何より大事なのは、血を絶やさない事。

ブラックウェル家は、ビザンツ辺境の地で、血族だけの環を築いていた。

望まぬ契りもあったかもしれない。

涙に暮れる日も少なくはなかった。

全ては、血を繋ぐ為。

その中で一人、里を去る者がいた。

数々の憶測は、時として彼を『裏切り者』と呼んだ。

しかし、ブラックウェルの血は繋がっていた。

新たな地に根付いたその血の名は、エルダー。

マティアは、里を出たその男――――初代当主の長男を恨んでいた。

長男が去った事で、後継の構図が変わり、当主の責務が別の者に圧し掛かったからだ。

その弊害を受けた男――――弟の苦悩を、マティアはずっと見ていた。

だから、恨んでいた。

その血筋を。

その末端にいる、セルシウスを。

「本来の直系が居れば、傍系であるウカちゃんに当主の責務がいかなかったわ!」

――――結婚式前夜。

マティアは教会を背に、セルシウスへと積年の想いを吐露した。

セルシウスは神妙な面持ちで頭を垂れていた。

それは、本来負う必要もない罪悪感。

そう言う人物だと言う事を知っての、マティアの口上だった。

そして――――

銀の剣が、最後の音を紡ぐ。

「‥‥マティア」

儀式の最中、思わずセルシウスは呟いた。

一方、当のマティアは昨日の形相など微塵も見せず、普段のお茶目な笑みを覗かる。

「ま、こんなノルマン史に残るような結婚式を挙げちゃうんだものね☆」

帳・消・し――――そう唇でなぞり、マティアは自席に戻った。

その後姿に、セルシウスとアーシャは並んで頭を下げ続けた。

前代未聞の結婚式が終わり、新郎新婦が教会を出る。

アーシャの放ったブーケには、数人の女性――――と男性1名が群がっていた。

これからは神に代わり、仲間達の祝福が待っている。

「お姉〜」

早速、アイシャがアーシャに向かって抱きついて来た。

それぞれが、それぞれの半身とも言うべき存在。

しかし、アイシャは自身の血を恨み、疎んじていた。

もしかしたら、道を踏み外す事だってあり得た。

でも、踏み止まれたのは、姉の底抜けの明るさのお陰だった。

片翼の翼が輝いていたから――――もう一つの翼もまた、輝けたのだ。

「幸せにね、お姉。私の自慢のお姉ちゃん」

「アイシャ‥‥ありがとう」

姉妹の抱擁の一方で、レミアもセルシウスに抱きしめてられていた。

子供の頃、そうしていたように。

最後に一度、甘えさせて貰っていた。

「お兄ちゃん、おめでとう!」

埋めた顔を上げ、最高の笑顔で。

少しだけ目に溜まった涙も弾けるくらいに。

「アーシャ義姉様、今日からこの位置はお譲りしますけど、お兄ちゃんを‥‥」

「セルシウスさん。セルシウスさんの事は信じてますけど、お姉を‥‥」

そして、お互いの妹が隣に目を向ける。

『泣かせたら承知しないから!』

その見事な二重奏に――――アーシャとセルシウスは、思わず顔を見合わせて笑った。

パーティーも無事に終わり、夫婦水入らず――――の前に、セルシウスにはすべき事があった。

その為、宿屋『ヴィオレ』の二階、エルディンが泊まるその部屋を訪れる。

中にはエルディンと酒を飲み交わすサヴァンの姿もあったが、気を利かせ直ぐに退出した。

そして、部屋には2人の男が残る。

「‥‥私が何を望んでいるか、わかるかな? 婿殿」

長い沈黙の後、エルディンの目が新郎へと向けられる。

セルシウスは膝を折り、胸に手を当てた。

「義父上。アーシャのこの先の生涯は、この命と剣に懸けて、愛し守り抜くと誓います」

「もう一つ、守る物がある」

その姿を確認し、エルディンは一つ歩み寄る。

「あの子の笑顔を。それが適わないと知ったならば、私はいつでもイスパニアへ飛ぶ。忘れないで欲しい」

「一生、この胸に刻み付けておきます」

「ならば、次の婿殿の仕事は、新婦に寂しい思いをさせない事だ」

エルディンは、ようやく破願する。

その笑みは、普段とはまったく違い、どこか寂しげだった。

「‥‥ありがとうございました。では、失礼します」

セルシウスが部屋を出る。

その様子を眺めた後、エルディンは天井を見上げた。

本来は自分が神父を務めても良かったのだろうが、アーシャたっての希望で、父親役を担った。

尤も、その役は後見人となった日から、ずっと変わらない。

その長い日々は、つい先程、最後を迎えた。

役目は、終わったのだ。

エフェリアから貰った、2人の結婚式の絵を眺める。

その度に思い出す、花嫁姿。

目に入れても痛くない程に可愛かった娘は、気が付けば誰より美しくなっていた。

「これで少しは落ち着くだろうか‥‥」

いや、変わらないだろう。

それは、エルディンの内なる声ではなく、視線のずっと先にいる、遥か上空でこの日をずっと見守っていた――――親友の声だった。

「セラ、遅い〜!」

ようやく自分達の部屋に戻ってた夫に、アーシャは飛び上がって抱きついた。

「済まない」

苦笑しながら、セルシウスは妻の身体を抱く。

騎士とは言え、その身体は柔らかい。

改めて、先程の決意を胸に刻む。

――――二年前のあの日。

初めて二人が出会ったその日から、ずっと刻み続けていたもの。

それは今日、不文律から成文律となった。

「セラ、愛してる」

もう幾度目かなど想像もつかない、愛の言葉。

「有難う、アーシャ‥‥俺も愛している。生涯、愛している」

「私も。いつまでも、ずっと」

アーシャはセルシウスの胸に顔を埋め、その身を委ねた。

たった一人の王子様。

翼の生えた白馬に乗った、王子様。

そのセルシウスが、アーシャの背中と脚を支え、抱く。

そして2人は――――王子様とお姫様は、窓から覘く満天の星空を一緒に見上げた。

天国のお父さん、お母さん、見ていますか?

私は――――とても、幸せです