タイトル:食の罠マスター:KINUTA

| シナリオ形態: ショート |

| 難易度: 普通 |

| 参加人数: 8 人 |

| サポート人数: 0 人 |

| リプレイ完成日時: 2011/10/01 15:31 |

●オープニング本文

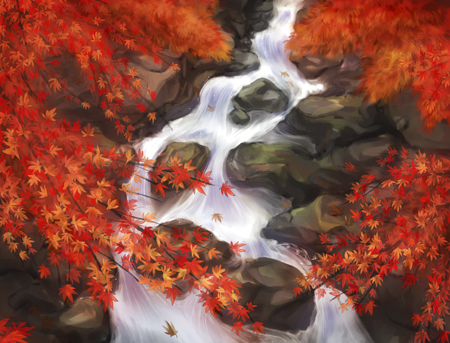

秋と言えば食である。気候もよくなる実りの季節、あちこちから誘惑はやってくる。

●

とある川辺にて、森林レンジャーたちは不審がっている。

今年はこの観察地点において、まだ1匹も熊を見かけてない。

「‥‥おかしいですね。例年ならもう出てくるはずなんですが。鮭の遡上も始まりかけていますし」

「そうだな。数が少ないと言うならまだしも、どの個体も全く姿を見せないというのは」

「ええ。それに気のせいか、ほかの動物の姿も減っているような」

森で何かあったのだろうか。環境の汚染か、はたまた密猟か。

心配になった彼らは、原因調査のため森の中に入って行った。

どうも、やはり静かすぎる。糞も足跡も、気配というものがない。野生動物が住めないほど環境悪化した様子はないのだが。

「‥‥どこからかいい匂いがして来ませんか?」

「ああ、してくるな。焼き肉の。キャンプかな」

「えっ? 違いますよ、ラーメンの匂いですよ。それにしても腹が減って来ましたね」

「おお、なんだか急に‥‥何か食いたいな。何か」

誘われるように巡回ルートを外れていき、2人は、驚くべきものを発見した。

「おい、こんなところにいつのまにか焼き肉屋が」

「違いますよ、ラーメン屋ですよ。でもちょうど良かった。腹減ってたんですよ」

足を踏み出した瞬間、2人同時に穴へ落ちる。

焼け付くような熱さで、両者たちまち我に返った。

ラーメン屋も焼き肉屋もそこにはない。あるのはめちゃくちゃにもつれ合った刺だらけの茂みと、巨大で奇怪な花と、自分たちが落ち込んでいる、強力な溶解液を溜め込んだ穴‥‥。

●

「幸いさほど大きい穴ではなかったようで、両者ともどうにか這い上がり帰ってきたのですが‥‥全身ひどいケロイドになっておりまして、入院中です」

レンジャー部隊の隊長は顔を曇らせ、言った。

「恐らくそのキメラとおぼしき植物、森の獣をおびき寄せ栄養にしているんでしょう。着実に成長していっております。先に言いました通り、生物の食欲を刺激し、加えて好物が目の前にあるかのように錯覚させる匂いというか、誘引物質を撒き散らしておるようです。ですから、そこを注意されるとよろしいかと」

その前でレオポールは、鼻をそわそわ森に向けている。

「何か腹減ってきたな。うまそうなビーフジャーキーの匂いがするな」

「いえ、だからそれが罠なのでして‥‥聞いていますか、人の話」

●参加者一覧

18歳・♀・ER

19歳・♀・PN

27歳・♀・CA

22歳・♀・SF

J・ミュンヒハウゼン(gc7115)

J・ミュンヒハウゼン(gc7115)24歳・♂・SF

11歳・♀・FC

楊 雪花(gc7252)

楊 雪花(gc7252)17歳・♀・HD

茅野・ヘルカディア(gc7810)

茅野・ヘルカディア(gc7810)12歳・♀・SN

●リプレイ本文

「話を聞けば聞くほど随分厄介なキメラだな‥‥さてさて、どうしたものか‥‥」言い置いてからメルセス・アン(gc6380)は、レンジャー隊長の口を塞いだ。

「おっと、気にするなレオポール、なんでもない」

にこにこ笑顔を犬男に向け、彼以外のメンバーを手真似で呼び、以下の作戦を提案する。

「‥‥皆、あのコリーには今作戦の尊い犠牲者になってもらう、誰もケロイドに侵されたくは無いだろう‥‥? レオポールを追うぞ」

彼女とは隊長と隊員の関係であるガリナ・ウリザ(gc7067)はすごくあっさり承諾した。

「‥‥あの駄犬をエサにするおつもりですか‥‥? 承知しましたわ」

そして森林レンジャーの存在意義を根本から否定した。一応聞こえないように。

「それにしても‥‥そんなに面倒なキメラがいるのなら、森ごと焼き払ってしまえばよろしいのに‥‥ね」

楊 雪花(gc7252)も暴言体質であるだけに、この案には心ひかれる。

「なるほド。確かにそうしてしまえば楽ネ。敵は地面に釘付けみたいだしきと労無くして炭化してくれるヨ」

それを窘めたのは、「とある紳士に仕える執事」ことJ・ミュンヒハウゼン(gc7115)。

「楊様、それはいささか短慮であられます。キメラごときのためにこの美しい自然を汚すのは問題かと」

彼はすっかりジャーキーの虜になっているレオポールに近づき、手際よく首輪と引き紐を装着する。「失礼」と断りつつ。

「ん? おい、なんだこれ」

「ええ、レオポール様の安全を願ってわたくしが特別にご用意したものです。お気になさらず」

「ふーん。そうか。ところでなんでアンが端を持ってんだ」

「それは貴公が誰よりも先に進んで行くからだ。今任務において皆の命運は貴公にかかっているのだ。本日貴公はとっても偉いレオポール隊長だ。なに危険なことはちっともない、敵は所詮草だ」

「そうヨ、でかくて匂うだけの外来植物ヨ」

「おお、そうか。そんならオレ隊長やってやってもいい」

「その意気やよし! 私は前衛、ガリナは後衛につけ、周囲に警戒、行くぞ!」

「わたくし達が組めば無敵ですわね、フフ」

毎度のことだけどわんこのおじさんは周囲から転がされっぱなしだ。

エヴァ・アグレル(gc7155)は少しだけ哀れみを覚えたが、異を唱えはしなかった。シクル・ハーツ(gc1986)も八尾師 命(gb9785)も同様。

茅野・ヘルカディア(gc7810)だけは、ちょこっと気掛かりである。なんとなればレオポールが、亡き父に似ているようでならなかったのだ。

「ジャーキーがどっかに落ちてる、ジャーキーが」

特にこんなダメダメな所とか。

なので、レオポールが正気に戻るかどうか簡単なテストをしてみることにした。

「‥‥えい」

ライフルの銃身で頭を叩くというやり方で。

犬男は頭を抱えてうずくまり、ワンワン吠えた。怒ったらしい。

痛感を刺激されると一時的にせよ幻覚の影響が薄れる模様だ。

●

森の奥に入るに従い、レオポールの足取りも軽やかになる。

綱を持っている方が引きずられないよう注意しなくてはならぬ程。

「この先絶対ジャーキー屋があるんだ!」

「落ち着けと言うに! 大体ジャーキー屋などという店はない!」

「そうネレオポール。あるとしたら犬グルメの専門店ヨ。ササミと骨と缶詰もてんこもりネ」

「雪花殿、焚き付けないでくれ!」

先頭付近はもめる。後方も続いて足を速める。

「こうしている間にもどんどん被害は広がってますよ〜急ぎましょう〜」

命の声はくぐもっていた。口元をバンダナで覆っているからだ。誘引物質は嗅覚から入ってくるらしいので、前以てその用心をしているのである。

シクルも同じ理由から、口をハンカチで覆っていた。

「うぅ‥‥食べたばかりで登山はきついなぁ‥‥」

ぼやくうちに彼女は、なんとなしお腹がすいてきた。食べてきたのに。

ヘルカディアも、あるはずのない微妙な空腹感を覚え、戸惑う。

そこで命がこんなことを言い出した。

「ちょっとおなかが空きましたね〜。ご飯を持ってきたので一緒に食べませんか〜?」

真っ先に反応したのは、前にいた雪花だ。

「それならご相伴したいネ。ワタシもお腹空いたヨー‥‥しかしどこか近くに醸造所があるのかネ、紹興酒の馥郁たる香りが漂って来るヨ」

命は変な顔をした。自分の感じる匂いが、全く別のものだったので。

「‥‥お菓子の匂いでは〜?」

「いやいヤ、これは立派な老酒ヨ」

「‥‥あれ〜? 普通そこまで匂いの差は出ないと思いますが〜?」

その時ミュンヒハウゼンが、手にした「マジックステッキ」を宙に掲げ、言った。

「お嬢様がた、どうやら見えてきたようですよ」

彼の言葉どおり、木々の間から周囲と全くそぐわない色が見えた。毒々しいほどのピンクである。

エヴァはすかさず持参してきた双眼鏡で、その詳細を確認する。

あったのは、3メートルはあろうかという巨大な花房だ。

「間違いなさそうね‥‥あれだわ」

一同、攻撃がしやすいよう接近して行く。相手の術中に少しでも陥りにくくなるよう、風上から。

●

寄ってみると植物はなおグロテスクだった。雪花は思わず眉を潜める。

「なんとも禍々しい花だヨ。暗○ランと名付けよウ‥‥しかしこの酸っぱ辛い匂いはトムヤムクンかネー」

それが穴に落ちて現在進行形で消化されつつある生き物の匂いと説明してくれる人はいない。

とにかく真ん中に高々そびえる元凶を目指し「ティルフィング」を手に進んで行きかけ――ふとレオポールのことを思い出した。

確か彼はいの一番にこのキメラへ近づいて行っていたはずだが。ジャーキーを求めて。

「おーいレオポール、足場悪いかラ気を付けてネて言てる端からもう居なイヨ」

雪花は大きく肩を竦めかけ、驚きの表情を浮かべた。

見えたのだ。丸々太ったやたら毛深い豚が近くで激しく鳴いているのが。

首を傾げ彼女は、そちらに方向転換した。

「‥‥まァでも世話になてるから肉料理でも食わせてあげるかネ」

●

リードを振り切って走って行こうとした鼻先でシクルの弾頭矢が爆発し、レオポールは倒れた。

「‥‥目は覚めたか?」

間合いの向こうからの呼びかけに、キャンキャン答える。察するところ抗議らしい。

ガリナはそれらを無視し、目の前にあるお洒落な珈琲店を睨む。

こじゃれたテラスにいかしたマスター、ついでにデザートの皿が並んでいる。

こんなところにこんなものあるわけない。

「‥‥一人だったら、引っかかったのでしょうけれど、これがキメラの手だと存じておりますから、そうそう引っかかったりはしませんよ、フフ‥‥ねえお姉様」

嘲笑を浮かべ横を向いたガリナは、次の瞬間汗をかいた。

「おや、こんなところにたいやき屋が‥‥何故?」

真顔でアンが呟き進んで行きかけたので。言うまでもないが彼女はそこに、行列の出来るたいやき屋を見ている模様だ。

ガリナはとっさに腕を掴み、耳にこれでもかというほどの大声を吹き込んだ。

「ちょっと、ダメですって!」

アンは我に返り、穴の縁にかかっていた足を急いで引っ込めた。

「‥‥な、なんという幻覚作用だ、これほどとは‥‥既に私も誘引物質の影響下、というわけだな」

気を引き締めて行かねばとアンは、改めて「ガトリングシールド」を構えた。

「下がれ! この食虫植物を一掃するぞ!」

敵に向け猛烈な掃射が始まる。

その効果を最大限にするため、ガリナも最大限の練成強化をかける。

「支援はお任せくださいね、お姉様」

刺だらけの茂みはたちまち木っ端みじんだ。

脇でレオポールが悲鳴を上げ逃げ回り始めた。

●

これまで嗅いだことがないほど素晴らしいローストビーフの香り。幻覚でさえなければ一口味わって作り方を学びたいものだが。

嘆息しながらミュンヒハウゼンは脇を見やる。

「ぎゃー! 人殺しー!」

「皮付き肉の毛を剃り、残た毛は火で炙て焼き切る‥‥これぞトンポーローの極意ヨ! 待つヨロシ、新種の豚!」

どうやら雪花は幻覚に引っ掛かってしまったようだ。

酸素タンクと超機械の電磁波を利用し、オゾンを発生させる作業を一時中断。

頭の毛を剃られたレオポールを追い回す雪花の姿に、そっと目頭を押さえる。

「こんな事はしたく無かったので御座いますが‥‥」

呟き終わると顔に当てていたハンカチをしまい、うっすらサディステックな笑みを浮かべる。

マジックステッキを持ち上げ、雪花ら目がけ強力な電磁波を放つ。

二人は焦げてばたっと倒れた、レオポールを下に。

だがそこは刺に満ちた茂みの上。

「いでええええー!」

刺さった刺を振り払おうとでもいうのか、飛び上がった犬は走った。

そしてまたシクルの弾頭矢に引っ繰り返される。

「危険だ。そっちは穴だ」

「先に口で言えよお!」

抗議をさておき事態が落ち着いたのでミュンヒハウゼン、オゾン生成に戻る。

雪花はその近くで大きく息を吸い込み、ようやく正気に戻ったようだ。

「ハッ! ‥‥まるで私長い長い夢を見ていた気がするのコトヨ。いかんいかン、こうしてはいられないネ!」

ガバと起き上がった彼女は「ティルフィング」を手に危険な茂みをなぎ払い、花に向かって行く。

「私の天より与えられし使命は‥‥使命は‥‥トンポーローを作ることネ!」

が、どうも完全には覚めてないらしい。またぞろレオポールを追いかけ始め、エヴァからペイント弾をくらっていた。

●

エヴァとヘルカディアは付近の木に登り、花の上方から狙い撃ちをしている。

エヴァはとても機嫌が悪かった。何故なら見えるのだ。多種多様なケーキは言うに及ばず、シュークリームだのエクレアだのパイだのが羽を生やし、乱舞しているのが。

体型を崩さないため、こういったものを食べるのを年に一度の記念日のみと決めている彼女は、誘惑に負けぬよう己を激しく叱咤した。

「レディは‥‥レディは‥‥美しくある為に命を賭けるんだから‥‥!! 誘惑に負けたらもうレディじゃないわ…! それはただの豚だもの‥‥!!」

そんな彼女をあざ笑うように、スイーツたちは目鼻の先を飛び交う。

一方ヘルカディアもまた幻覚に悩まされていた。

だが彼女を苦しめているのは、食べ物の姿ではない。それを作っている人間の――亡き母の姿だ。キッチンに立ってコーンポタージュを作る姿だ。あの日、あの時、キメラに食われてしまう前の。

ヘルカディアはか細い悲鳴を上げ、動けなくなってしまう。

それを破ったのはエヴァの銃声だった。

「くぅ‥‥レディの純情を玩んで‥‥!! 万死に値するわっ!! 負けない‥‥! 負けないもの‥‥!!」

葛藤を憤怒に転化させた少女は、涙も流しかねない勢いで、目の前の愛しいスイーツに「スコール」の銃口を向け打ちまくる。下でおかしくなっているらしい人にも併せて何発か食らわして。

それから高くそびえる花房目がけ、息もつかせぬ実弾乱射を始めた。

ヘルカディアは思い切り指を噛む。血が出るほど。

痛覚を刺激されたことで、幻覚が揺らいだ。

「コレはおかあさんじゃない」

彼女もまた銃口を向けた。薄ボケた母親の姿を通して見える花に向けて。

「アレを討てば、心が軽くなるかな‥‥?」

●

攻撃を受けたキメラは対抗策として、いっそう誘引物質を散布し始めたらしい。

雪花がなお、おかしくなってきた。端的に言うとレオポール以外も食材に見えてきたらしい。

「ム、こんなところに家鴨ガ。私北京ダックも大好きなコトヨ」

狙われた命は説得が通じそうもないのを一目で確認し、機先を制して巨大注射器で突いた。

「やむをえません〜少し痛いですけど我慢してくださいね〜!」

我慢どころでない気がするが、能力者は頑丈に出来ているからこの程度は大丈夫の範疇なのだ。

雪花はばたと倒れ、またむくりと起き上がった。

「‥‥えート、そウ、トンポーローじゃなくてホイコーローだたヨ」

まだ駄目そうだ。

思ったのでもう一度ぶすりとやっておく。

その間にレオポールが問題行動を取り始めた。

雪花に追い回されて逃げ回っていた彼、脅威が去ったと感じるや今度こそ幻のジャーキー目指しまっしぐらに穴へ落ち――かけたが野生の本能でどうにか縁に掴まり溶解液全没入は免れる。

だが下がっていた尻尾が犠牲になった。

犬のけたたましい悲鳴が上がる。

「あわわ、大丈夫ですか〜? 今助けに向かいますよ〜?」

命はすぐさま救助に向かった。あくまでものんびりした口調で。

アンとガリナもそこに加わる。偵察犬になってもらった手前、大ケガでもされたら寝覚めが悪いので。

シクルは素早く花に近づき、「風鳥」でエアスマッシュをかけた。頭の芯まで突き刺さるような珈琲の匂いを感じながら。

射撃によって傷みきっていたものが切り裂かれる。

花の本体が剥き出しになったところ、エヴァが飛び込んできた。

「こんなんじゃぜっんぜん足りないんだからぁああああああああっ!!!」

乱舞するスイーツの幻影とともに、憎き敵を「シュトレン」で、切って切って切りまくる。

房は根元から揺らぎ、倒れた。

食物の姿と香りも途端に消える。残ったのは穴だらけの地面と酸っぱい悪臭。

それこそ、本来この場にあったものだったのだ。

●

「今回は変わった意味で強敵でしたね〜」

「そうでございますねえ」

命とミュンヒハウゼンは穴を埋めている。幻覚作用はなくなったが、これ以上犠牲が出ないように。

レオポールは隅っこでクンクン泣きっぱなし。

刺が刺さったり頭の毛を一部剃られたりあったが、一番に尻尾が溶解液でずる剥けてしまったのが切ないのである。一応包帯は巻いてもらっているものの。

「いいじゃないですか、引き抜くと叫び声を聞いた者を殺すマンドラゴラ引き抜く犬もいるんですよ‥‥?」

「おじさん、変わらずふかもこよ?」

「そうヨレオポール。尻尾なんか千切れても多分また生えるネ。しかしいつの間にそんなに頭にハゲ出来たかネ?」

ガリナにもエヴァにも自分の行動は忘却の彼方な雪花にも鼻を鳴らすばかり。

アンはそんな彼をなだめようと四苦八苦だ。

「あー‥‥その、今回はすまなかった、レオポール、あとでビーフジャーキー買ってやるから、な、な?」

そこへシクルが、自作したお菓子をもってきた。飾り気なく作りやすいシフォンケーキと、たいやきを。

「あの、お腹空いた人もいると思うから、ケーキを焼いてみたよ。アンちゃんが、たいやきを食べたそうにしてたから、それも一緒に焼いてみたよ。よかったら食べてね」

「おお、これはかたじけない。ほれレオポール、貴公も食って元気を出せ。実にうまそうなたいや‥‥シクル殿、餡が全く入ってないんだが?」

「うん、甘いのが苦手だから」

ヘルカディアは一人梢の上、空を見上げている。

「今日も、生き残れたよ。おかあさん、お父さん」

遠い目をして、かすかに微笑んで。