タイトル:幽霊船マスター:鬼村武彦

| シナリオ形態: ショート |

| 難易度: 普通 |

| 参加人数: 8 人 |

| サポート人数: 0 人 |

| リプレイ完成日時: 2010/03/07 00:43 |

●オープニング本文

海上における都市伝説に漂流する無人船というものがある。

フライング・ダッチマン、メアリー・セレクト号、ベイチモ号。

その類に興味のない方でもこれらの名称は耳にしたことが御有りになるかもしれません。

細部の違いこそあれこれらに共通の要素は無人であり何年も漂流しつづける船舶。

故にこの話も分類するならば、この海上における都市伝説に分類されるのでしょう。

ここに一枚の写真がある。そこには、ある客船の処女航海時の姿が映っている。その客船はバグア侵攻以前に建造され数年のちに何らかのアクシデントにより沈没したと思われていた客船。名をグリーングローリー号。この客船は当時、最新の技術を持って建造されたため、今までのブルーリボン賞を容易く覆すことのできる客船と云われていた。だが、非常に長期間のクルージングを主目的にしていたため賞をえることはなかった。グリーングローリー号の最後の航海に何が起こったのかはよく分かっていない。北大西洋上を航海中にSOSを発信していたのを複数の船舶が受信していたのだが、いざ、救援に向かうとその発信座標には、グリーングローリー号の姿形はなく数時間に及ぶ調査探索にも関わらず発見には至らなかった。当時、バグア侵攻が始まったころの混乱した時期であったためか大規模な捜索などは行われず、簡単な調査報告書が残るのみである。そのため、様々な憶測や推論が飛び交い、そして忘れ去られていった。

そのグリーングローリー号が最初に目撃されたのは、何か月も前のことである。霧を伴って現われたそれは、幾たびかの目撃の報告と共に民間のサルページ会社が急行するが、その濃密な霧によりその機影を捉える事が出来ずに終わるという結果に終わっている。又、一度だけグリーングローリー号に乗り込むことが出来たサルページ船があるが、このサルページ船を残して乗り込んだ船員共々グリーングローリー号が消失してしまうという事態が起こってしまう。そのため、複数のサルページ会社が合同で調査依頼を出すことになったそうである。

〜某月某日、地方新聞より抜粋〜

●参加者一覧

19歳・♀・ST

20歳・♂・JG

23歳・♀・AA

21歳・♀・ER

22歳・♂・PN

17歳・♂・AA

63歳・♂・HG

18歳・♀・DF

●リプレイ本文

●01彼らは、サルベージ会社から借り受けた救助船で霧の中に慎重に入って行った。今回の依頼は、消息を絶ったサルベージ会社の調査員の捜索及びその救助である。

グリーングローリー号へ横付けにした救助船から、スナイパーのナナヤ・オスター(ga8771)が四階ブロムナードデッキへとわたる為のロープを持前の技術で取り付けて、彼らはこの客船へと入って行った。

「こんな巨大な船が何年も海上を‥‥?」

セレスタ・レネンティア(gb1731)が、ブロムナードデッキから内廊下へと渡る扉を慎重に調べなら、呟く。

「これでも、外洋を航海するクルーズ船では、中規模クラスといったものでしょう。このグリーングローリー号より大きくより多くの乗客とスタッフを乗せることの出来るクルーズ船は、各メガコーポですでに所有していますしね。今、運行しているクルーズ船の中には、乗客及びスタッフ合わせて三千から四千五百人というのもあるのですよ」

と、片倉繁蔵(gb9665)がカウボーイハットを上向きへと指ではじき、船首の方を警戒しながら誰にと言う訳でもなく云う。

「何か、この船だけでも物凄いものを感じますけど」

そう、冴木美雲(gb5758)船尾の方を警戒しながら感心する。

上月由鬼(gc0849)が、何事も見逃さないと周囲を警戒しながら、先ほど自分達が上って来た方を見た。そこには、すでにすぐそばにある筈の救助船の、輪郭すらわからないほど濃厚な霧が渦巻いている。

「やはり、この霧、おかしいですよね。この海域で霧が長時間発生し続けているのもそうですが、決して無風では無いはずなのに拡散どころか船の周辺だけに留まっていますし、それに、このブロムナードデッキというこの場所だけひどく薄くなっていませんか?」

そう上月は、感じるままに疑問を口にする。

「ええ、それにこのように静かなのも妙です。もっとも奇妙なのは‥‥。少なくとも十数年は漂流しているはずなのにこの劣化具合は変です。そして何より、この大きさでこの海域をただよっているなら、氷山やら難所などにぶつかるか、とっくに座礁しているはず」

里見・さやか(ga0153)が上月に頷く。その会話を聞きながら、陽山 神樹(gb8858)はうすら寒いものを感じたのか身ぶるいしながら、ふと地方新聞に載っていたL・Rとかいう記者が書いたオカルトじみた記事内容をありありと思いだした。

‥‥そのベイチモ号なる蒸気機関船は、1,930年代に何らかの原因で北極海域に破棄されたのち、約四十年間もの間沈没することなく漂流し続けた。その間に何度も発見去れるものの、その都度行われるサルページは不可思議な力が働いているかのように何度も失敗し、その姿を見失うということが繰り返された。このように‥‥。

思い出するものじゃなかった。陽山は心底後悔したが後の祭りである。

「そういえば、ベイチモ号とか云う船があったよな?」

夜刀(gb9204)が誰に言うというわけでもなくその名を口にする。

「ああ、色々と言われていますが、半分以上が噂話に尾ひれが付いたものですよ。海自にいたころに調べたのですが、実際のベイチモ号はほとんどの年月を海氷や流氷などに覆われて身動きが取れなくなっていたそうです。嵐で流れてはまた別の場所で動けなくなっていたということなので、漂流し続けているわけではないのです。それに、たまたま発見した時も意図して見つけたものでないので、サルページを行わなかったようですね。サルページを行うには自分の船も一緒に身動き出来なくなる危険が非常に高かったため、簡単な調査のみでベイチモ号自体をどうこうしようとはしなかったようです」

と、さやかが語る。陽山はそれを聞いて安心したのか、肩の荷が降りたように先ほどから頭部に感じていた圧迫感がなくなった。そうなると狭まっていた視界が開けてくる。

●02

一同は、この二等客室をくまなく調べたが手掛かりらしいものは発見できなかった。夜刀は、怪しい物へ片端から、ガラスの破片や客室に置かれていた銀製のフォークやナイフを使ってFFの発生有無を調べていたが、玉のように丸くなっている綿ぼこりに突き刺さったナイフを見ながら嘆息した。

「ゆっくり見て回るのも悪くないと思ってたが、人命が掛っているとなるとそうも云っていられないか。とっとと、救助して脱出しよう。ロクでもない連中が沸いてくる前にさ」

「そうですね。巨大ダコや海坊主だったらやりやすいのでしょうけど。こう広いとこまりますね」

と、ナナヤが頷く。

「ええ、先に助ける人を助けてからじっくりと堪能‥‥失礼、探索をするとしましょう」

と、片倉がつぶやく。聞き取れなかった上月とセレスタが眉を顰める。一同は、そうして、二手に別れて探索をすることになった。冴木、陽山、夜刀、片倉の四人が上階を、そしてナナヤ、さやか、上月、セレスタの班が下階を調べるという取り決めで行くこととなった。

「閑散としてますね。寂しいものです」

ナナヤは、吹き抜けとなっているメインホールを見上げながらそう独白する。

「先ほどの幽霊話などは、迷信でしょうけどなら乗客たちはどうなったんでしょう?それに調査員の方々は?」

セレスタがそう答えながら周囲を警戒しつつ先へと進むさやかを追う。

「やはり、ここは最下層の機関室と倉庫を調べましょう。電源が生きていれば使わない手はないですし、もし、幾ら劣化してないといっても浸水しているかもしれません。この先ほどから強くなる頭痛の原因もたぶん、下でしょうから」

さやかはそういいながら懐中電灯の照らされている先へと進む。

「閑散として‥‥」

そんな言葉の断片が耳に残っている。その言葉は何処で誰がいったのだろう?いや、そもそも他者の発した言葉として聞いたものなのか、それとも、自分の内から湧き出た意味をなしているように感じられる音の欠片でないと誰が断言しえようか、イヤイヤ、ソモソモ、ソノ意味トハ、誰ガキメタモノナノカ、自分ガ定メタ物ナノか、ナニガ判るト決メルノカ、Iyaiya、somosomo、sono‥‥。

上月由鬼という意識が、その空転し意味を為さない思考の連鎖から自分という認識を浮かび上がらせる。それは、エミタに付随するAIのチェック機能の賜物なのか、何か別の要因なのかは誰にも、彼女自身にもこたえられないことなのだろう。とりあえず、彼女は深呼吸をして、明確になる意識を周辺へと向けた。

そこは、見知らぬ場所だった。そもそも、薄暗い船内ではなかった。

確かに、こんな風景を自分は、見てはいない。だが、この季節の日差しをこの鳥達の歌うような囀りを、この肌とこの耳が懐かしきモノと自分自身に訴える。

そう、そこは本来なら人の手で丹精込めて美しい花々を咲かせていたのだろう。

だが、もとの風情はすでになかった。心地よい鳥達の歌が穏やかに響き、暖かくも温もりを感じる陽だまりの中、打ち捨てられて寒ざむと枯れ果て、ただ静かに亡き骸を晒しているだけの庭園だった。

目の前に半開きになった玄関があった。奥から幽かな物音、上月は、奥へと進んでいった。

物音は、その部屋から聞こえていた。内には倒れた椅子がある。窓からの柔和な陽光によって壁にその陰影をはっきりと写していた。

その陰影は、天井から規則正しくもある軋んだ音を立てながらゆっくりと左右に揺れていた。

上月は、憤怒に駆られて薙刀を構える。そこに銃声。

「そこ、援護します。」

その声の許、上月は影でもぶら下がっているモノでもなく。柔和な陽光の射線を両断する。甲高い断末魔と共に、再び世界は薄暗い船内に戻っていた。

「有難うございます。まだまだ修練が足りなかったようです」

「無事で何よりです。それに、こうして生きているのですからしょげ込むことはないですよ。仕事が終わったら紅茶にしましょう。英国のティーポットと良い銘柄が手に入ったので」

と、ナナヤが、にこやかにほほ笑む

そもそも、未練がないと言えるものではなく。今の道よりその憧れていた道に留まるほうが、守りたいもの達をより長く守れるのではないか。その道よりもあの笑顔や優しき声が何時までも見えて、聞こえるようにそばに居続けるべきではないのか。あの道よりもこの沸き騰がル喪失ノ不安をナクス為ニハ、アノ笑顔ヲ無クシテSiマウBEKI、Nan‥‥。その底冷えするような膠着する思孝が霧散したのは、その幽かな歌声と鮮やかな色彩を纏った人影の様なものを視界に捕らえたからであるのだが、里見・さやかはそれが何だったのかは、誰にも云う事はなかった。

里見は、先を照らす明かりを見ていたはずだったのだが気が付くとそこにいた。そこは、使われなくなった教会のようだ。

本来は、木製の長椅子が置かれている石畳の床に、幾つ物ものローソクが置かれ、か細い火が弱々しく灯されている。

窓には精微に描かれたステンドグラスが嵌められている。十字架は取り払われ、その壁には歪な七芒星が描かれている。その前に置かれた香炉は、脂が弾けるような音と共に酩酊してしまうような香りを出している。法衣を纏った者が白亜の書を読み上げている。

里見は深い青のドレスを着てひんやりとした床に寝かされている。その香りの為か、体が思うように動けない。

「汝、湿潤にして力強き者にして水を持つ者である『清浄』のカムナを受け持つ者よ。我が、主である三頭竜神の贄になることを誉とするが良い」

法衣を纏った者がそう野太い声で宣言する。里見は、唖然としつつノロノロとその頬をつねってみた。少し痛かった。そして、ステンドグラスが砕け飛び、彼女と神官の間に破片が降り注ぎ、神官の誰何の声が木霊する。破片は、光を乱反射して降り注ぐ万華鏡のように煌く。そこに居たのは西洋の完全甲冑を身に着けた騎士だった。その鎧ならびその盾と剣も全てが黒い騎士だった。黒騎士は、彼女を庇うようにその前で長剣を構える。

「主君を持たぬ、放浪者よ。邪魔はさせんぞ!」

神官が白亜の書を掲げ吠える。

「我は、真なる十字架の探索のため、そこなペルジアの姫君を守る者なり」

その声は、良く響く中性的な声だった‥‥。

「おい、里見、大丈夫か!」

その中性的な声と頬の痛みと共に目の焦点が合う。目の前にセレスタの心配そうな顔がある。

「黒騎士‥‥だ、大丈夫です」

そう告げるがまだ意識が確りしない。見渡すとシアター室のようだ。銀幕に無声映画が映っているようだ。辺りは何かが争ったような有様だった。

「セレスタさん、け、怪我を」

「私は、大丈夫だ。それより‥‥」

最後まで言わず振り向き様、後方に残っている銃弾を連射する。確認するまでもなく、その方向に跳躍しながらククリナイフを抜く。

銃弾が乾いた音と共にFFに弾かれる。能力で強化されたナイフが音もなくそれを突き破る。ナイフを持つ手首をいなされると相手はセレスタの胴へFFを集合展開した掌打をたたき込み。セレスタは、ほぼ同時に蹴りを相手に与えその反動で後方へ回転受身を取り掌打を減少させる。

銃弾が乾いた音をその床に響かせる。

「あのナイトキュバスがあっさりと倒されるとはね」

その無貌の仮面を被った相手は、その白き仮面の奥から機械的に合成された声を発する。

セレスタは、呼気を整えると再びナイフを叩き込む。覚醒した里見の能力で援護を受けながら。相手は、高く跳躍すると里見のそばに着地。床に置かれた白亜の書を拾うと敏捷にその場を去って行った。

「又、逢いましょう。黒騎士の麗人」

その言葉を残して。

●03

少し時は戻る。上層に向かった人たちでそれに気づいたのは冴木だった。それは、か細い声だった。それは、彼女にとってもっとも聞きなれた声だった。

「?」

彼女は、何気なくそこに振り返り目線を落とした。丁度廊下の曲がり角からちょこんと顔を覗かせてそれは、鳴いていた。そして、彼女と目を合せると嬉しそうにくしゃみをし、曲がり角の奥へ引っ込んでしまった。彼女は、気が付くとそれを追いかけていた。仲間が呼び止める声はきこえなかった。彼女が追うそれは、小型の牧羊犬の姿だったから。

陽山は、気が付くと一人で見慣れない場所にいた。そうはいってもそこは船内のようだ。彼は、なぜここにいるのかと言う疑問より一人でこの薄暗い所にいることに不安を覚えた。

どこかで悲しみを抑えたような泣き声を微かに耳にした。彼は緊張すると同時に、走るような足音と、楽しそうに息を弾ませた聞き覚えのある女性の声を聞いたような気がした。なんだ、お仲間の誰かだ、そう安堵すると同時に周りをよく見渡してみると、自分は大浴場の前に立っていることがいることがわかった。立て看板には『この時間、女性のみ』と書かれている。彼は、苦笑するとその大扉を威勢良く開ける。

「俺を置いて先に行くとは、その手には乗らないぞ!!」

そして、言葉を無くす。その白い瞳の無い目と彼の眼が合う。それは、薄かった。痩せているのではない。薄いのだ。立ちすくむ彼の足首に何かが触れる。下を向こうとした時、それが倒れこんできた。それは、船長服だった。ただ服の内側には皮だけだった。その干乾びた頭部を覗いて。悲鳴を聞いた三名が駆け付ける。

「だ、大丈夫ですか?陽山さん」

片倉が声を掛ける。陽山は生返事しか返せなかった。

「それよりも、冴木、急に駈けだしてどうしたんだ」

「え、このぐらいの牧羊犬を‥‥」

「? 俺たちからは見えなかったけど」

夜刀が首を傾げる。

「こっちにも、来ていないぜ」

正気づいた陽山が船長服を改めながら答える。

「ええっ、確かにこっちに‥‥」

「おっと、手帳発見って、この文字列、暗号みたいだな。わかんねーよ」

陽山が唸る。

「うむ、確かに暗号のようですね」

と、片倉。

「あ、私読める! 見せて」

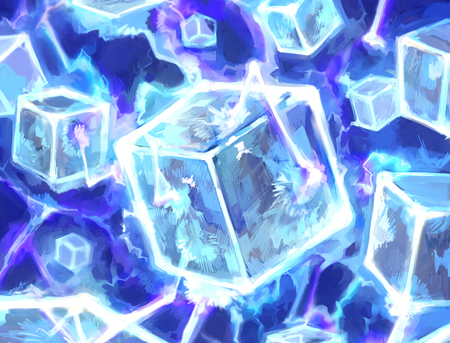

そう冴木が云うと、解読を始める。内容はこの船の真相だった。この船は、都市伝説を利用してサルベージする者を鹵獲する目的で使用されていたこと。最初の乗客らはバグア領域に連れて行かれたこと。そして、霧や幻覚作用などは倉庫に設置してある特殊なキューブによって作動していること。多大なエネルギーを使うので船の動力を流用していること。止めるには壊すしかないが、ガードキメラがそこにいることなどが書かれていた。

全てを知った彼らは、里見たちと合流してからガードキメラと特殊キューブを撃破しに向かった。

その後、探していたサルベージ会社の人たちを無事に保護し、この船のことを彼らに任せてから。作業船でナナヤが淹れる紅茶を楽しむこととなった。因みに、小型の牧羊犬は何処にも見つけることは出来なかった。

●04

それは、海洋に浮かぶ救命ボート。そこに小型の牧羊犬がいた。

「暗号通信を認識。迎えにくるそうだ。アンクル」

牧羊犬は、隣で寛ぐ彼を見る。仮面を取った彼は白亜の書を読みながら生返事を返す。

「そうだね」

彼らは音声で会話をしているのではなく、彼らのやり方で短距離通信を行っていた。

「雨、降らないといいな」