タイトル:【AS】もみじ狩りマスター:周利 芽乃香

| シナリオ形態: ショート |

| 難易度: 普通 |

| 参加人数: 7 人 |

| サポート人数: 0 人 |

| リプレイ完成日時: 2011/12/11 00:15 |

●オープニング本文

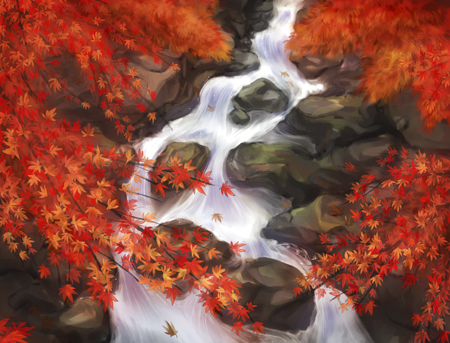

この地を離れる前に、一目あの樹に逢ってから――せめて。

●老人と樹

危険なのは理解していた。

今まさに激戦の地となった北米に居を構えている事が、如何に無謀で無駄な選択かというのは、親類縁者が散々彼に説いた事だ。

だが、彼は住み慣れた家を離れようとはしなかった。

亡き妻と築き上げた生活が、家と所有地には残されていた。

次第に戦禍が拡大する中、漸く疎開を決心したその時さえ、彼には離れがたい心残りがあったのだ。

●鹿と山

さて、この度本部に齎された依頼は、北米某所の私有地に巣食うキメラの駆除だ。

報告されているのは鹿をベースにしたキメラ1体。年老いた地主がささやかに護り続けて来た山を駆け回り、草や若葉、木の実などを食べている。

見た目は普通の鹿で、しなやかな脚による素早い動きと力強い脚力、通常の武器では通用しない障壁を有する。要は強化された鹿である。

一般人の手には負えないだけで、傭兵達にとっては苦もなく倒せる敵であろう。

山は私有地でありキメラは1体、訪れる人も少なかろうと本部では緊急度低めと判断されていた。

それが急に依頼として傭兵派遣するに至ったのは、山の所有者であるジョーンズ氏の意向によるものだ。

このたびジョーンズ氏は北米を離れ、息子夫婦の家に疎開する事になったのだと言う。

それまで彼は、疎開を勧める親類縁者の説得を頑なに拒み続けて来た。

理由は単純、そこに彼の人生があったからだ。妻と共に築いた家庭、息子達を育て上げ悠々自適の老後生活、そして妻の死――人生の思い出を捨てて何が疎開かと。

だが生きている者達にとっても、ジョーンズ氏はかけがえのない人物なのだ。漸く彼らの説得に応じたジョーンズ老人は交換条件を出した。

山には亡き妻と植えたカエデの樹がある。今まさに見頃であろう。

発つ前に一目逢いたい。それが叶わなければ疎開はしない――それが老人の要求だった。

ところが、件の山にはキメラが1体棲み付いている。

緊急性が低い事から放置されていた危険度も低いキメラだ。

UPCには緊急性が低かろうとも、一般人の生活には脅威となり得る危険な存在。そいつが勝手気ままに山をうろついているのでは、カエデに逢うどころではない。

そこでジョーンズ氏の息子達は依頼を出したという訳だ。

今、本部には以下の募集がされていた。

『経験の有無不問。鹿キメラ1体の駆逐に向かえる傭兵求む』

●参加者一覧

21歳・♂・AA

17歳・♀・ER

20歳・♂・AA

12歳・♀・ER

16歳・♀・GD

45歳・♂・EP

24歳・♀・FC

●リプレイ本文

●老人の想い依頼を請けた傭兵は7名。キメラ討伐に山へ入る前に依頼主であるジョーンズ氏の許を訪れていた。

「挨拶がてら山の話を聞きに来ましたよ、と」

「山の話、か?」

迎えた老人は怪訝な表情を浮かべたが、亜(gb7701)は気楽なものだ。戦闘に必要な情報を集めに来たのだとラス・ゲデヒトニス(gc5022)に説明されて納得した依頼人は、彼をこの地に引きとめている山に関する情報を傭兵達に語り始めた。

「その窓から見えるじゃろう、あの小山がそうだ」

ジョーンズ氏は紅葉で朱く染まる山を示し、あの山に大鹿がいるのだと言った。

その大鹿がキメラだったお陰で、ジョーンズ氏は長らく山に入っていないのだと言う。最新の状況は判りかねるが大体の地形でよければ答えられると彼は傭兵達に請合った。

「助かるぜ。で、山にカエデの樹があるんだよな?」

篠崎 宗也(gb3875)の確認に、依頼人は「うむ」と頷いた。山の中腹、窓から見て丁度あの辺りかのうと指差すのを、亜が正確にマッピングしてゆく。

(危険だとしても離れたくない、か)

頑固そうな老人が住処を離れたがらない理由に思いを馳せて、龍深城・我斬(ga8283)は解らなくもないなと思った。

(一時的にと離れてみれば、次来た時には廃墟だったとか普通にあり得るからな、今の地球)

だからジョーンズ氏の気概は買うけれども、彼の家族の心配も尤もな事だった。何せ、離れて暮らしていた父親が故郷と心中だなどという事態も普通にあり得るのだから。

(お爺さんの大切な思い‥‥)

生粋のお婆ちゃん子、イレース(gc4531)の視線は、窓から山に目を向ける老人に向けられていた。祖母と同じか少し上くらいの年代だろうか、ジョーンズ氏の佇まいは彼女に『ばっちゃん』を思い出させる。

(人の大切な思いを‥‥守る‥‥)

決して表情には出なかったが、一生懸命頑張ろうと心に誓う。ばっちゃんも御山は大事にって言ってたし。

老人への聞き取りは、なお続いていた。

「カエデ周辺はどのような場所ですか」

淡々とした口調でエルファブラ・A・A(gb3451)が尋ねた問いに、ジョーンズ氏は何処か懐かしむような優しい表情を浮かべた。

「斜面ばかりの山だが、カエデの周りは少しばかり開けているよ」

「そうは言っても‥‥カエデの周りで戦う訳にはいかないよな」

我斬の言葉に頷く傭兵達。

一同がカエデの所在を尋ねたのは、そこで戦わない為だったからだ。

「麓の方はどうだ?」

「水場の近くで開けた場所なんかがあるといいんだが」

宗也とラスの問いに記憶を辿るジョーンズ老人。そう言えば、昔、息子達とキャンプをした川辺があったなと思い出した。

「川? それならカエデの近くを通って麓の方へ流れている」

「‥‥という事は、こんな感じでしょうかね?」

上流に向かって川を辿ればカエデにも辿り着けるだろう。

亜は樹と川の位置を書き込んで、一同に地図を見せた。ジョーンズ氏の首肯と仲間の反応を以て、自身のマッピングが正しく皆に共有された事を知る。

「これなら、麓で戦えば水場もあるし便利だな!」

「ヒャッハー! 血抜きなら任せろーッ!」

水場で行うだろう行動に早くも意識を向けているスロウター(gc8161)。

作戦が纏まった所で出立の仕度を始めた傭兵達に、ジョーンズ氏は「ついでで構わんが」と言い置いて、頼み事をした。

「カエデの樹が無事に育っておるか、見ておいてくれんかのう」

「そりゃ勿論構わないが‥‥爺さん、あんたも後で来いよ」

我斬の誘いにジョーンズ氏は「いいや」と頭を振った。

カエデの安否は本部に報告してくれれば充分、傭兵達が一足先に紅葉狩りすればいい――そう言って、老人ははにかむように目を細めた。

「儂は独りで逢いたいのじゃよ‥‥あれとの思い出じゃからのう」

●鹿を狩る

さて、ジョーンズ氏の自宅を後にした一行は、まず、戦場となるであろう麓の水場へと向かった。

戦うには充分な広さだ。

「濡れた落ち葉で足場がやや不安定かね? 単純な追っかけっこだと結構きついかも」

「まあ、悪くないね」

「ほ〜 ‥‥こりゃ中々だなぁ♪」

我斬が靴の踵で足元を掘り返している横で、許容範囲だとエルファブラ。亜は既に紅葉狩り気分だ。

「ここならテントも張れるな」

ラスとスロウターがテントを張って、戦いでは使わない調理道具などの荷を集めて保管しておく。

「鍋と味噌ォー 酒と酒と酒ッ! ポットセットも忘れない俺様マジ淑女!」

自称淑女のスロウターは鹿鍋を、イレースは鹿肉カレーを作ろうと材料をテントに仕舞って自己暗示。

「私‥‥運がいいはず‥‥」

表情の変化に乏しいイレースが更に無表情になった。それは覚醒の証。運気を上げてキメラ探索に臨む。

「さって、シカに叱られん内に、探索開始だぜ!」

仕度を終えた一同の緊張を解さんと、宗也の駄洒落が炸裂し――たが、反応はなく。

「‥‥あれ? 何か冷たい感じがするんだがよ‥‥?」

一人ぽつんと取り残された宗也、慌てて皆の後を追った――

キメラであれ、山に棲息しているもの。木の幹に残された角の痕や、落ち葉を踏み荒らした跡、排泄物などを探す事は然して困難ではなかった。

ましてキメラである。全員纏まって人の気配を発しながら探索を続けていると――

「‥‥いた」

鹿が一頭、こっちを見ていた。

「あれだな」

「あれですね」

「ヒャッハー! ダイダラボッチ見っけーェッ!!」

交互に目配せしていた中、スロウターの一言が戦闘開始の合図になった!

「なんでこんなところに一匹だけ‥‥はぐれキメラって所かね?」

突進してきた鹿キメラを交わし、我斬が独りごちた。全身から薄紫の陽炎が立ち昇る。咄嗟に構えた爪を振るい、駆け去る鹿の背に衝撃波を食らわせた。

「よっしゃ、援護は任してくださいな!」

「キメラに情けは無用だ! オラッッ!!!」

鹿を追う我斬のソニックブームに亜の強化を受けた宗也の刃が加わって、一撃。どうと横倒しに倒れた鹿は落ち葉を滑って山裾へ落ちて行った。

「‥‥‥‥」

「ばっちこーい‥‥」

イレースの掛け声が山に消えてゆく。

「予想通りっつーか‥‥AA怖ェ!!」

ぷー、と草笛を吹いたスロウター、瞬殺された鹿キメラの行き先を見つめていたが、切り替えは早かった。

「やべっ、見送ってる場合じゃねぇ! ヒャッハー! 解体だァーッ!」

●もみじ狩り

倒した鹿キメラを川辺に運び、血抜きするのはスロウターの役目。

首を落とした鹿を、しっかりした樹に吊り下げて血が抜けるのを待つ。

「首、取り返しに来ないよな‥‥」

「あのゲル状の何かは食えるのかねえ」

暢気に冗談を交わしながら調理の仕度をするラス。焼いて塩胡椒でいいかと火を熾す我斬に、亜は色々調味料を持って来たのだと並べた。

「鹿肉初めて食べるんですよ。楽しみだなぁ♪」

「キメラだけどな。食用だったんかね?」

「ステーキにするならベーコンで脂を足すといいぜ」

獣特有の臭みもあると聞く鹿肉だが、数々の調味料や調理手段でかなり食べ易くなりそうだ。

「鹿は角があるのが雄で無いのが雌だったかね。キメラなので角があるけど雌だった等という可能性もあるが」

そんな事を言いつつ、エルファブラはこそりと場を離れた。

そもそも味が感じられぬ身、騒がしいのが苦手とあっては早々に退散するのが吉と踏んでの事だ。

折角なので景色を眺めてゆこう――戦禍の地に於いて、今日の景色がいつまでも同じとは限らないのだから。

依頼人がかつて家族行楽に用いていたと言うだけあって、調理の不便は殆どなかった。

野外用コンロにかけられた鍋からは味噌の良い匂いが漂い始め、傭兵刀を鉄板代わりにした焼肉が次々と焼きあがる。

「ヒャッハー! 酒だ酒だァーッ!」

酔っても酔わなくても変わりなさそうなスロウター、さっきから結構な勢いで呑んでいる。

「いやしかし、なかなかどうして! 紅葉ってのもいいもんじゃねえか! 酒飲みながらだと特にいいねぇ! むしろ酒がいいね! っていうかむしろ酒があったら何でもいい!」

酒、酒、酒、肉、酒、酒、酒。

煮えた鹿肉を噛み締めて、ご機嫌だ。

秋刀の名を冠する小太刀で肉を返しつつ、大根おろしが欲しいねと言えば、ちゃっかりラスが持って来ていたりする。

「んぐんぐ‥‥マジで食用だったんかね? 蟹とかマグロとかのキメラも食えたりしたもんだが」

バグアの考える事は気にしたら負けだ。

のんびりと鹿肉を頬張って、我斬は家族と行楽に出かけた頃を思い出していた。

これからもバグアと戦う日々は変わらないだろうけれど、こうして心落ち着ける機会も大事だと思う。最近は激しい感情に身を任せる事も多かったから、特に。

(爺さん、カエデに何て報告するのかな‥‥)

そんな喧騒を避けるかのように、場を離れる傭兵もいた。

(やっぱ昔を思い出すと宴会なんてやってられねぇな‥‥)

明るく振るまってはいるが、宗也の心に残る澱が事後の宴会参加を躊躇わせた。

ちと散策して来るわと仲間達に言い置いて、宗也は山頂を目指した。途中、中腹へ寄ってカエデの状態を確認するのも忘れない。

(爺さんに大丈夫だって報告しねぇとな!)

山頂からの景色を暫し眺めた後、宗也はジョーンズ氏の許を目指して下山した。

件のカエデと繋がっているという川辺には時折紅葉が流れ着く。やがて、カエデを見に上流へ登る者も出てきた。

鹿肉カレーの皿を手に紅葉を見上げるのはイレース。

「カレーのお供はラムネで決まり‥‥」

膝にカレーの皿乗せて、ラムネを飲んでいた彼女の膝へ紅葉がはらりと舞い落ちる。

「風流、てのはこういうのを言うのかな‥‥気持ちいいモンですね〜」

愛用のパイポをふかし、亜は紅葉をぼーっと見上げる。思い出に幾枚か持ち帰ろうと思う隣で、ラスが鹿の角を加工した細工物を作っていた。

「ごちそうさん」

「来た時よりも‥‥綺麗にして帰る‥‥山登りの基本だね‥‥」

山に敬意を表して、一行は山を後にしたのだった。