タイトル:【叢雲】霞がかった航路マスター:津山 佑弥

| シナリオ形態: ショート |

| 難易度: 普通 |

| 参加人数: 8 人 |

| サポート人数: 0 人 |

| リプレイ完成日時: 2012/02/20 02:56 |

●オープニング本文

●幻の天体

コーディレフスキー雲という天体がある。

月のラグランジュポイント、そのL4とL5付近に存在するという雲状の天体。

その正体は地球と月をそれぞれ頂点、それらの間を一辺とした正三角形の、もう一つの頂点付近に集合した塵である。

それが太陽光を反射し光って見える為にこういった名がついた。つまり天体と称してはいるが、実際のところ現象に近いものだ。

さて、現在UPC宇宙軍は月のL点にも拠点建造を進めている。

L1におけるドッグ建造がほぼ完了し、L2での物資集積地『L2D』の建造も順調に進んでいた折――このコーディレフスキー雲と思われるモノが観測されるに至った。

人類とバグアの戦争以前の問題で、雲の存在自体が幻と一部では言われていただけに、この発見は当然話題になった。

と同時に、もしかしたらダスト状の天体に、今後人類がバグアと宇宙で戦うための何かしらのメリットが得られるのではないかという声も上がった。

極端な話そこをホームフィールドの一部としてしまえばいいのではないか、というのである。

兎にも角にも、雲の正体を掴まないことにはホームにするも何もなく、調査隊が組まれることになった。

その旗艦となったのは、L点周囲が他の宇宙戦域と比べやや平和な為に暇を持て余していたエクスカリバー級巡洋艦『ムラサメ』である。

●艦長の憂鬱

「ねーシン、『ムラサメ』ってどういう意味なの?」

まさにその『ムラサメ』のブリッジへ向かう通路を歩きながら、アイシャ・ローカスは隣を往く高千穂・慎に問うた。

アイシャとは腐れ縁の戦友である中尉は、視線を宙に泳がせながら口を開いた。

「昔の日本軍の駆逐艦にも同じ名前のがあったけど、雨の一種だ。同じ由来でフィクションの刀もあったっけな。

えーと、刀がどんなだったかっていうと‥‥」

「鞘から抜けば露を放ち、人を斬っても血糊がつくこともないとされる妖刀だ、高千穂中尉」

考えている最中に、答えはちょうど足を踏み入れようとしていたブリッジから返ってきた。

二人の視線が同時に、今声をかけてきた人物――この艦の艦長である強面の男に注がれ、

「あ、猪まr」

「到着が遅れ申し訳ありません、黛大佐!」

途中まで言葉を紡ぎかけたアイシャの口は慎の手で塞がれ、その慎はもう片方の手で敬礼した。

黛と呼ばれた大佐は不機嫌そうに二人を一瞥すると、仰々しく溜息を吐いた。

「遅れたといっても一分や二分だろう。その辺りは俺は気にせんが‥‥ローカス中尉」

「う」慎の手から逃れたばかりの口を、アイシャは気まずそうにすぼめた。

「貴様は欧州軍でも、その性格が災いし一度降格処分を食らったことがあるそうだな。

同じ目に遭いたくなければ、今後注意するように」

ぎろり、と威圧感のある表情で睨まれては、流石のアイシャも首を縮めざるを得なかった。

二人――より正確に言えば二人がそれぞれ隊長を務める小隊が今回任されたのは、調査隊がコーディレフスキー雲を調査する為の露払いである。

尤も最短距離を確保するのは傭兵の役割で、二人の小隊は周辺勢力の掃討を担うのだが。

「ま、アレはお前が悪いよ、完璧」

「だってぇ」

ブリーフィングが終わった後、慎とアイシャは会話を交わしながら通路を歩いていた。

何の話かと言えば、先程睨まれたことである。

「猪丸なんて妙なニックネーム、思わず呼びたくなるじゃない!」

拳を握り強調するアイシャ。慎はやれやれと首を横に振った。

「気持ちはわかるし、お前以外でも陰で呼んでる奴はいるけどさ‥‥。

あの人ただでさえナーバスになってんだから、あんまり刺激するようなこと言うなよ」

慎の言うとおり、黛大佐――黛秀雄はとてもナーバスになっていた。

いや、素直に落ち込んでいる、と言ったほうが正しい。

理由は複雑なようで割と単純だ。

黛は元々東アジア軍の将官だった。宇宙軍の巡洋艦艦長への配置転換を命じられ、海から離れることに寂寞感を覚えたものだ。

――まあ、それはまだいい。問題はその後だ。

配置されたのが「調査」隊の旗艦だし、自分以外のクルーは――先程の高千穂中尉のような日本人も含め――悉くが欧州軍からの転属組なのだ。

自分の志向には何一つそぐわない。

唯一、与えられた艦の名前だけがそれに近いが、今にして思うとそれは自分を釣る為の餌だったのではないかという気もする。

「‥‥なんで俺はこんなところにいるんだ」

今更ながらの疑問に、答える声はなかった。

●参加者一覧

14歳・♀・GP

25歳・♂・GD

15歳・♀・AA

19歳・♀・AA

16歳・♀・DG

22歳・♂・HD

20歳・♀・GD

美優・H・ライスター(gc8537)

美優・H・ライスター(gc8537)15歳・♀・DF

●リプレイ本文

「ありゃ、そのやりとりはもしかしていつかの漫才中尉さん達じゃないですか?」傭兵たちがブリッジに呼ばれ作戦の内容を聴いたのは、アイシャと慎より少し後。

現場に共に向かう者が待っている、と黛に言われて訪れたブリーフィングルーム。入口に入ってすぐ聞こえたやり取りに、芹架・セロリ(ga8801)は首を傾げた。

「漫才‥‥」その言葉を聴いた慎は苦笑する。

言葉の意味をいまいちよく分かっていないアイシャは「え、何よどういうこと」と隣の慎に尋ねたものの、慎は「後で教えるよ」と、はっきりとは答えなかった。

それから、作戦について話をする。

最終的にアイシャと慎がそれぞれ率いる小隊は弾幕を張れる武装を搭載する、ということまで話して相談が終わった後、

「高千穂中尉、頼りにしています。

アイシャ中尉は‥‥あー‥‥うん、練力切れには気を付けて」

「な、何よそれ」

「普段が普段だから心配なのよ‥‥」

夜十字・信人(ga8235)の言葉にアイシャは唇を尖らせ、嘆息交じりに一ヶ瀬 蒼子(gc4104)が切り返す。

「むー」傭兵の中では付き合いの長い蒼子にまでそう言われても、納得いかない様子のアイシャ。その横では、

「ねぇねぇ、何か艦長さん落ち込んでるみたいだけど、どうかしたのかな?

元気づけてあげられないかな?」

潮彩 ろまん(ga3425)が慎にそう尋ねていた。

「うぅーん‥‥なんとなく理由に察しはついてるんだけど、俺のも予想でしかないからなあ。

‥‥とりあえず今回のも含め、サクっと調査を終わらせるのが心労溜めずに済むんじゃないか?」

慎は少し考えてから答える。

なんともアバウトだが、彼のやや困った表情を見る限りそれ以上の妙案はないようだった。

それにしても、と神棟星嵐(gc1022)が口を開いた。

「謎が解明しきれていない天体ですか。きちんと使えるものであれば良いのですが」

「宇宙人と宇宙でドンパチやっているくらいだ。正体が何であれ驚かん自信はあるぞ」

信人の言葉には全員が同意の表情を返す。

「驚くかはさておき‥‥。まだまだ未解明なとこがいっぱいある宇宙で、自分らで新しいものを見つけられたら凄いよな」

「コーディレフスキー雲‥‥言われている通りのものなら、あれは2つあるはず。だから、実在すれば、同時に2つの拠点を得られるね」

続いて翡焔・東雲(gb2615)が言うと、氷室美優(gc8537)がそう付け足した。

ちなみに今回向かっているのはその二つのポイントのうち、L4にあるものの方だ。

美優の言うもう一つのポイント――L5の方は現在、今度の発見を受けての調査が行われている最中であるが、確かにうまくいけば一石二鳥ものの発見と成り得た。

「そいじゃー張り切ってぇー! とんでこー!」

最後に宿木 架(gb7776)が拳を振り上げ、それがブリーフィングルームを出る合図となった。

●漆黒の宙に舞う羽

十六のKVが、ムラサメから、特に障害物のない戦場へ飛び立つ。

宇宙へ飛び出していく。そのこと自体に、思うところがある傭兵も何人かいた。

(どこだろうと自分の戦うべき場所に変わりはないってことが伝わるといいな)

東雲がまず、その一人。

今回が初の宇宙での依頼で、足手まといになりたくないという思いもある――が、それを差し引いても、体を張って航路を維持したい気持ちが強かった。

また初めて宇宙に出ることには、蒼子もまた一種の感慨を抱いていた。

彼女の場合、軍人と傭兵という立場の違いこそあるがアイシャや慎同様『海戦屋』だったという点では共通している。

初めてのフィールドでの戦いに対する緊張感こそあるが、それも慣れていけば薄まっていくのだろう。それまでの時間に、顔見知りがいるというのは心強いものがあった。

「プロはどんな状況でもベストを尽くす。でしょ?」

半ば自分に言い聞かせるように、呟いた。

宇宙へ飛び出してから、交戦に入るまでの僅かな猶予の時間。

美優はその時間を、地球を注視することに費やしていた。

「あたしも、KVに乗れるんだ」

宇宙戦どころかKVでの依頼自体が初めての彼女にとって、『KVに乗る』ということはただの行為ではない。

かつて自分自身がKVに助けられた為に抱いていた憧れ。それと――、

「バグアも、キメラも‥‥全部‥‥」

家族を奪った憎悪の対象へ対抗しうる、手段。

家族――そのキーワードが、視界に捉える青い惑星と、繋がる。

「ここから見る地球は、昔、本で見た写真と、全然違わないのに」

昔。家族の温もりが、まだ常に傍にあった頃――。

その頃のことを想起していた彼女の次の呟きは、自身も意識しない間に口元から零れていた。

「‥‥お父さん‥‥」

「コーディレフ‥‥痛っ、ひた噛んじゃった‥‥宇宙雲までの道は、しっかりとメリーさんの目で見通すもん」

ちょっとだけ涙目になりつつ、ろまんはメリーさんと名付けたピュアホワイトのレーダーを眺める。

勿論ロータス・クイーンを起動済みで、同じくピュアホワイトを駆る東雲とは、他の傭兵機を挟んで対極に位置取っていた。方向の概念で示すなら、ろまん機が他傭兵機から見て左側、東雲機が右側だ。

そして――気づいたのは、二機同時。

「来たよっ!」

「こっちもだ、三時の方向に――敵多数発見!」

「あおいおそらをとんだとんぼがあおいろめがねなら、うちゅうをとぶとんぼはさんぐらすなんですかねー」

セロリはコロナのコックピットの中で、ぼんやりそんなことを考えていた。

二機のピュアホワイトから警告が入ったのはまさにその直後。

「さて、今回も漫才コンビに負けるわけにはいかんな。こちらもコンビネーションで攻めるぞ」

セロリ機から見て背後の位置にいたリヴァティー。それを駆る信人からの通信に対し、

「お前はこの天使の後ろで泣いているといいぞ!」

思い切り悪態をつくセロリ。

「‥‥ロリ、お前」

「あ、ごめん‥‥今の謝るからメシ抜きは勘弁してください」

短い言葉の中に兄の怒りを感じ取ったか、速攻で謝るセロリ。

信人は「まぁいい」気を取り直して口を開く。

「敵の攻撃を引き付けろ。俺はその隙に‥‥。よし、行くぞ!」

「何するんだよ!」

妹のツッコミを華麗にスルーして、信人は戦闘機形態への変形コマンドを叩きこんだ。

みるみるうちに、レーダー上に敵の反応が増え始める。分布範囲は、前方のほぼ全方位だ。広い代わりに薄い壁ともいえるのがまだ救いか。

信人機と星嵐機がタイミングを合わせ、右前方、敵の一部が集中している方向にミサイルポッドの中身をばら撒く。その弾道とすれ違うような軌跡を描いて複数のレーザーが宇宙に光を描いた。

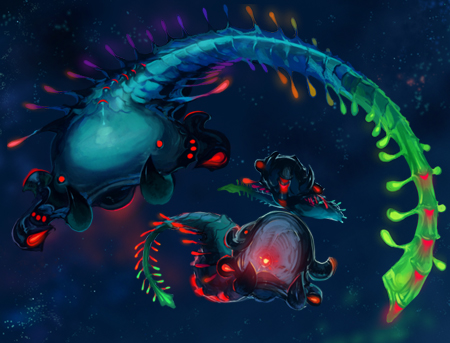

その光の終着点は、セロリ機。但し構えた盾のおかげもあり直撃は殆ど無い。逆にミサイルのうち幾らかは蜻蛉に直撃し、此方は極彩色の光を幾重にも描いては散っていった。

それを期に、群体の動きが二分する。なおもKVに接近を図ろうとするモノと、それを後方から援護するように接近を止めるモノ。

比率的には二対一。故に、接近してくるキメラの数はKVのそれよりも若干多い。

しかも分布範囲内で満遍なく前後に分かれているものだから、いくらアイシャや慎の小隊が弾幕を張り巡らせてもその膜の厚さには限界があかった。

「一、いや二匹抜けた!」

東雲が叫ぶ。しかもうち一匹は、ろまん機の側面から迫りつつあった。

「任せてー!」

架機がろまん機とキメラの間に割り込み、弾幕を張り巡らせる。

その間にやや高度を上げたろまん機は、弾幕が薄れたと同時に、

「メリーさん、水色光線発射!」

ようやく自由になりつつあったキメラを照準に定め、凍風のトリガーを絞った。

「宇宙での上下左右からの攻撃は、空や海で追い回されるのとは別に、もっと嫌な感じがしますね‥‥」

星嵐の呟きは、戦いの最中とあって誰の耳にも届くことはなかったが、同じ思いを抱く者は多い。

前後に分けるだけでは弾幕の餌食になる。それをすぐに感じ取ったキメラは作戦を大きく変えてきた。分布範囲を人類から見て両側面に分断しつつ――各々が三次元的に動くようになっている。しかも狙いを各個撃破に絞ったらしく、左側は最初ろまん機、右側は東雲機が狙われる格好になった。

左側には、セロリ機のような壁となる準備を備えた機体はいない。かつ、前衛志向の機体が多めだった為に隙が見られた。

接近或いは突破を図ろうとするろまん機や架機に対し、前衛を張っていたキメラたちが時間を稼いでいる間に、元々後衛にいたキメラたちが上下や側面から弧を描いて、KVの後背や斜め後ろに回りこむ。

そこからレーザーを狙い打たれては、流石にかわすのは至難の業だった。星嵐機や蒼子機といった後衛がそうはさせじとピンポイントで迎撃に応じていたが、手が追いつかないこともあった。回りこみの動きに気を取られている間に、前衛の蜻蛉もまた反撃なり回り込みなりの動きを見せていたからである。UPC軍の援護弾幕で撃ち落とせていなければ、星嵐や蒼子も危なかったところかもしれない。

ただ――そうして実践を行なっているうちに、蒼子の中にはある思いがあったのも確かだ。

(360度、どこから敵の攻撃が来るか分からないってところは海戦も宇宙戦も一緒‥‥視野を広く持って‥‥大丈夫、行ける!)

考えた矢先――今度は二匹の蜻蛉が、前衛相手にハンマーボールを振るうろまん機に、それぞれ左と右斜め上から迫りつつあった。

蒼子は冷静に、まず一匹をライフルで狙い打つ。致命傷とは行かなかったが、それをすぐさま架機が叩き落とすのを横目に、持ち替えたばかりのレーザーでもう一匹右斜め上のキメラを撃った。キメラがちょうど放とうとしていたレーザーは衝撃で照準が狂い、あらぬ方向で撃ち放たれて漆黒の宙へ消えていった。

隙こそ多少あるが、それをなんとか埋めて戦えている――。それは右側も同様だ。

此方は盾を持つセロリ機が東雲機の壁になっていた。尤も、盾だけで三次元のあらゆる方向からの射撃をカバーできるわけがない。キメラの攻撃も時間差だった為、攻撃を一身に受ける代償としてセロリ機自身に、光輪コロナを使う時以外の攻撃のタイミングはなかなか訪れなかった。

その分落ちた攻撃力を埋めるのが、他三機――信人機、美優機、そして東雲機だ。

比較的すぐに自由を得た東雲機は、自身もライフルで狙い打つ一方で、

「四時方向から二匹接近してる!」

自分の手が追いつかないところについての警告を出す、『目』の役割を戦闘中も果たしていた。座標の基準は、狙われているセロリ機である。

「あは、くるくる」

一匹は弱い。二匹程度までならKV一機で十分相手取れた。東雲の通信に即座に反応した美優機が接近しているというキメラを捉え、錐揉み回転しながら迫る。

踊るように愉しそうに、それでもマイクロミサイルをまき散らしながら接近し――人形変形するまでに残っていたキメラを、

「バラバラに、してあげる」

言葉通りに掻っ捌いた。そこから少し離れた場所では、信人機と東雲機が十字砲火で三匹ほどをまとめて撃ち落としている。

だが全員にとって、一つ気にかかることがある。

「後から後から湧いてきやがる‥‥巣を探してみるか」

東雲がそれを代弁し、キメラの発生源を改めて計算し始めた。最初の現れた分はとっくに全て撃ち落としているはずだが、未だに敵が途切れる気配が見えない。

そして――計算し始めたことで、敵が最後の攻撃に出たことを知る。

「正面から――敵、多数! 今までよりずっと多いよ!」

正面から出現した五十にも及ぶ数のキメラは、しかしここまで凌ぎ切った人類の敵ではなかった。

最初真っ二つに分断したことで、人類も二手に別れざるを得なかった。ちょうどその間を通過しつつ、分散していったのだが――分散した矢先から、

「いつまでも数にモノを言わせてればいいってもんじゃないわよ!」

アイシャや慎を始めとするUPC軍の弾幕を尽く浴び、動きを鈍らされたところで、

「宇宙のシーチキン、えーと、スペースチキンになっちまえ!」

ようやく自由を得たセロリ機がアサルトライフルで追い打ちをかけ、

「悪い宇宙怪獣のみんなに、メリーさんからのプレゼントだよ‥‥くらえ必殺ハンマーボール剣玉殺法!」

また一方では、ろまん機がハンマーボールを振り回す。

軍だけでなく星嵐や信人も弾幕を張る側に回ったため、最後の反撃としては傭兵たちに与えられた損傷はわびしいものに終わった。

●其の実体

戦闘が終わった後も、傭兵たちもアイシャたちもすぐには帰投しなかった。

というのも、だ。

全ての蜻蛉が消滅した後――ちょうど、東雲が戦闘中に最後の援軍となった敵性反応を捉えた方角に、新たな反応が大量に増えたからである。

増えた反応は今のところ此方に向かってくる様子はなかったものの――。

こうなると、多少のリスクを伴ってでも調査を続行する必要があった。

発生源はコーディレフスキー雲よりも、手前にあるのだから。

恐る恐る宙を進む調査隊と、計十六のKV。

発生源にあるものの正体に最初に気づいたのは、調査隊唯一のリギルケンタウルス級にして、調査用の設備を多く搭載している巡洋艦『エルナト』のブリッジにいたオペレーターだった。

「これは‥‥!?」

ありえない、と思わず零した呟きには、戦慄を示すが如き鋭い呼吸が混じった。

いや、地球からさほど離れていない以上、『それ』が現れる可能性としてゼロというわけではない。

ただコーディレフスキー雲を調査するためにやってきた自分たちに牙を向けるというのは――。

大型封鎖衛星――後にデメテルと称されたそれの行動理由としては、あまりにも不可解すぎた。