毒々キノコあらわる?

マスター名:ほっといしゅー

|

|

| ■オープニング本文 その事件は、ひとりで茸採りに行った村人が、いつまで経っても帰ってこないことが発端となっていた。 この村では、秋から冬にかけて、付近の沢に自生する茸を採りに行くのが習慣となっていた。その沢は深い谷底になっており、日の光も少ないため、茸の生育にはよい条件なのだ。茸は食べることももちろん、市に出し換価することもできたため、村人にとって手間いらずの収入源として重宝されていた。 もちろん、誤って毒茸を採ってしまう可能性はある。それを避けるため、村人は茸の目利きができるものの指示に従い、できるだけ、危険な茸が混入しないようつとめていた。今回行方不明になったのは、村一番の目利きだった。彼がいるのといないのとでは、茸の判断の精度に大きな差が出てしまう。 仕方なしに、村人たちは捜索に幾人かを寄越したが成果はなく、それどころか、彼同様に帰って来ることはなかった。救護隊が二次遭難に遭ってしまったため、万事休すと目された。 あづちが村に現れたのは、そんなときだった。 開拓者となったいまでも、やることは『手伝い人』と変わりない。話を聞き、あづちは村の長に、開拓者ギルドへの依頼を促した。報酬をさらに払わなければならないことに、長は渋った。しかし、あづちはどうしても、ある疑念をぬぐえずにいた。 あづちがギルドに拘る理由は、自身が、開拓者ギルドに所属するからではなく、訪れる場所がアヤカシの活動する範囲に近いことにある。もちろん、あづちにとっては、なにかを感じて移動しているわけではないから、これは結果論にすぎない。 ギルドに依頼することによって、アヤカシでなければ、最悪の場合を考慮しても、遭難者が助かる可能性が生まれる。また、アヤカシあれば逆に、被害が拡大する前にこれを叩かなければならない。みずからの商品を勧誘するような口ぶりになるのを必死に抑えながら、あづちは開拓者の必要性を説いた。 まだその喋りは、立て板に水とはいかないようだった。 |

| ■参加者一覧 20歳・男・志 22歳・男・泰 23歳・男・シ 18歳・男・陰  リィムナ・ピサレット(ib5201)

リィムナ・ピサレット(ib5201)10歳・女・魔  エルレーン(ib7455)

エルレーン(ib7455)18歳・女・志 16歳・女・巫 |

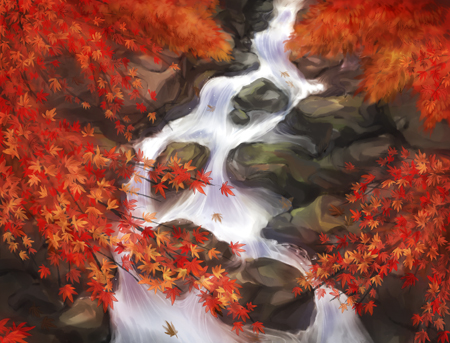

| ■リプレイ本文 いつ霜が降りてもおかしくない野山は、晩秋の長雨によるもやで薄暗く煙っていた。冷え込みが厳しくなりつつあるこの地に足を踏み入れた開拓者たちは、湿り気のある冷え込みに、寒さを嫌でも感じさせるものであった。その寒さは、とくに、折衝でうまくはかどらなかったあづちに、よく凍みているようだった。 「あづちさんの行動は適切だったと思うから、気にしないでいいんじゃない?」 後ろから、リィムナ・ピサレット(ib5201)があづちの肩に軽く手を乗せると、彼女は驚いて背筋を急に伸ばし襟を正した。開拓者の観点からすれば、現状がつかめないことをいいことに対処を遅らせたせいで、犠牲者がふくれあがった事例などいくらでも存在する。予測に基づいて行動することを薦めるあづちの切り口は、その意味では正しかった。 大事に至らなければ、それでよしとしましょう。无(ib1198)が、まだ納得いかない表情のあづちに対して後押しした。結果で示せばいいんですよ。言葉なんてそのあとからでいいんです。 ふうん。歩きながら視線を漂わせ考えにふけるあづちを、嶽御前(ib7951)は横から進路に割り込む形で諭した。 「一緒に学んでいきましょう。我も、最近開拓者になったばかりです」 新入りというものは、先輩の背中を見、技を教わったり盗んだりして育つものだ。こくりと、あづちは、無言のまま頷いた。そう、私の戦いはこれからなのだ。 開拓者は目的地、茸が採れる沢へ向かうにあたり、河原伝いと山道での二手に分かれた。遭難者がどちらの経路を通って奥へ向かったかがわからないからだ。ひとの歩いた痕跡も、絶えず降り積もる落ち葉によって、すべてかき消されていた。 河原を歩いて直接沢まで向かう経路は一見近道のように見えるが、途中で川を横切らなければならない箇所があり、事故の危険性は常に伴っていた。しかも、上流で大雨が降るなどした場合、状況によっては河原がすべて没するほどの水量になるため、そもそも通ること自体が遭難につながる可能性も、十分考えられるのである。 かといって、山道を通って沢に向かうことも、安全とは言い難かった。山道とはいえ道の左右は切り立った崖であり、落ちては当然命はない。また、沢の近くまで辿り着いても、そこから目的地目指してまた崖を降りなければならない位置に道があり、どちらを選ぶにせよ、困難は避けられそうになかった。 ひとの通りが少ないため、地元の人間でさえ、どちらが早く沢にたどり着けるかは推し量れない。この山道を通る経路へは、羅喉丸(ia0347)、菊池 志郎(ia5584)、エルレーン(ib7455)とあづちが担当することとなった。 「……これ、ほんとに道なのかな?」 山へ入り、最初に道にけちをつけたのはエルレーンだった。もっとも、その場のだれもが同じことを思っていたであろうことは容易に想像できたのだが。 道は想像以上に荒れていた。主な街道ではないことから整備もろくにされないため、朽ちるに任せるままとなっていたのだ。倒木や落石はざらで、道のほとんどが崖下に崩落しているような箇所もかなりあった。それに遭遇するたび、開拓者は予期せぬ命の危険に晒されるはめになった。 崩れる幅が広いところでは、羅喉丸が先に渡り、志郎が最後になって、飛び越えるために助けの手をさしのべることにした。 「足下に気をつけて下さいね。そこの岩は濡れていて危ないですから」 志郎は注意を促したつもりなのだが、その指摘がさらに恐怖を煽る結果となった。エルレーンもあづちも、飛び移るときはけして下を見ず、またこわばった表情で跳躍に踏み切った。 また、崩落した箇所で、遭難者がそこで滑落していないかどうか、開拓者たちは崖下に呼びかけ気配を探りつつ越えていった。日がそれほどたっていないため、落ちた状況によっては、助かっている可能性は少なからず残されているはずだった。その呼びかけの努力は、ごく最近に起きたばかりと思われる崩落跡で、実を結んだ。 呼びかけに、下からわずかな反応が返ってきたのを、羅喉丸は聞き逃さなかった。志郎が結界を張り調べたところ、付近にはアヤカシの反応はなく、単純に事故で遭難したものと思われた。エルレーンが助けに来たことをはっきりと告げると、さっそく4人は作業を開始した。 「いま、引き上げるからね! がんばって!」 羅喉丸が持ち出した縄を使って引き上げたところ、二次遭難した救護隊の面々のようだった。運悪く、山道の崩落に巻き込まれてしまい、沢までたどり着けず、また帰ることもできず、崖の中腹にくぼみを見付け立ち往生していたのだという。 怪我人を引き上げたあとは、志郎の術とあり合わせのもので応急処置を施した。そうして身の安全を確保すると、開拓者はここで待機するよう怪我人に伝えた。さらに救護のものを村から寄越さねば、この道のりでは、村へ帰ることも難しい。怪我人たちはおとなしく指示に従い、開拓者を先へ見送った。 天津疾也(ia0019)、无、リィムナと嶽御前の進んだ河原は、山道と比べるとましな状況といってよかった。水量は多く流れは速いものの、安全に歩くだけの河原は確保されていたからだ。それに、事前に无が下調べをし、危険箇所をあらかたあぶり出しておいたために、突然の危険に驚かされることもなかった。 しかしそれでも、実際の危険を目の前にすると緊張するものである。とくに開拓者となったばかりの嶽御前には少々、荷が重いようだった。 「落ち着いて足を踏み出してね。大丈夫、縄を持っていれば安心だから」 「……はい、お願いします」 彼女は、リィムナに寄り添いながら、意を決しおそるおそる流れを横切っていく。疾也と无も、縄の両端をしっかり引っ張り、ふたりを支援した。川の流れは冷たかったが、川の横断を繰り返すうちに、嶽御前の恐怖心は、しだいに薄れていった。 沢に近づくにつれ、開拓者にはおなじみの雰囲気が感じられるようになった。これまでは、遭難者やアヤカシもまったく気配がなかったのだが、ここにいたって、ひしひしと瘴気が濃くなっていくのを捉えたのである。 「アヤカシか。茸採りに行っといて、逆にてめえのほうがタマ取られてもうてはたまらんわ。……キノコがうまい時期やのにな」 さもありなん、という感じで疾也がぼやいた。その瘴気と呼応するように、河原に漂う霧が奥へ進むほどに、濃さを増していた。 「見るからに怪しいですね」 「ええ。木乃伊取りが木乃伊とならぬよう」 濃い霧を眼前にし、嶽御前は結界の、无は式の準備をした。アヤカシと同時に、遭難者も探さなければならなかったので、開拓者の歩みは慎重を極めた。 沢の手前で、疾也の視線の先にかすかな人影を捉えたときには、霧の濃さは極限に達していた。開拓者としての力がなければ、10尺先もかすむほどである。かろうじて水の流れる音と足下の石ころだけが、ここが川のほとりであることを示していた。 「おっさん、無事か?」 疾也の問いに返事はなかった。遭難者だとわかっても、開拓者はむやみに近寄ろうとはしなかった。危険がないことを確かめながら進み、遭難者のもとに辿り着くと、開拓者はさっそく救助にとりかかった。 周りにだれもおらずひとりであることと、その荷物から、彼が村の茸採り名人であることが確認できた。重傷を負っていた上、河原に放置されかなり衰弱していたため、できるだけ早く村へ連れ帰らなければならなそうだった。 リィムナと嶽御前が協力して、彼の治療をおこなった。その間、疾也と无は、アヤカシの襲撃を警戒していた。 「これは――?」 ふと、无は名人の荷物を見た。背負っていたであろう竹造りの籠がかたわらに転がってい、そこから採った茸がこぼれ落ちていた。こぼれていた茸は、沢の方へと転々続いているのを、彼は視線で追っていった。 茸が落ちている方向から、彼は逃げてきたのだろう。怪我の状況から、事故である可能性はきわめて低い。彼が生き残っているという不幸中の幸いはあったにせよ、少なくとも、やつらはここまで来て、その力をふるうことができる。言い換えれば、その圏内である。 「前から、アヤカシが近づいてきます!」 結界を張っていた嶽御前がアヤカシの襲来を告げるのと、无が呼子笛を鳴らすのが、鋭く重なった。 「――あっちも見付けたんやな!」 その笛の音は、山道を歩む開拓者たちの耳にも、はっきりと届いた。疾也は色めき立ち、笛の聞こえてきた場所を探した。 その場所を上から見ると、霧がまるで水面のように濃くたまっているのがわかった。濃い霧の中を降りていくのは危険なため、その前の斜面を選んで、河原に降りることを4人は選んだ。 頑丈な木に縛りつけた縄をつるし、羅喉丸が先んじて下に降りてゆく。切り立った崖ばかりの場所だが、彼は臆することなくするすると河原まで辿り着いた。彼は上を見、降りてきても大丈夫だ、という手振りを示し、後続を促した。 直後、笛の音が再び聞こえた。なにかあったんやろか、それに異変を感じた疾也が素早く河原へ降り立ち、羅喉丸と共に霧の中へ駆けだした。残されたあづちとエルレーンは、互いに急かしつつ、励ましつつ、縄をたどって河原まで降り立った。笛の音の出所を目指したときには、あづちは冷や汗で、寒気を感じるほどであった。 その河原では、文字通り、先の見えない戦いが行われていた。 開拓者たちが相手していたのは、色は確かに茸に似てはいたが、形は茸とも黴ともつかない、自在に姿を変えるアヤカシであった。それが無数に、河原に散っているのである。子どもほどの大きさもなく、力は弱かったが、その変幻自在な形と動きは、開拓者を翻弄するのに十分なすばしっこさを持っていた。 槍の間合いを活かして、アヤカシは当初、すべて疾也が引き受けて戦っていた。しかし、彼が突き刺すよりも早い勢いで、アヤカシの数が増えていったため、はたして、持て余すほどの数のアヤカシに取り囲まれる事態となってしまった。しかも、そのアヤカシから発せられる瘴気はことのほか濃く、吸い込んでしまうとたちどころに嫌悪感と吐き気に襲われた。その回復に追われ、3人の手もふさがってしまった。 しかしながら、疾也の時間稼ぎは功を奏していた。 「天津殿! 遅れたが、無事でなによりだ」 「お相手はとんでもない毒茸ですね」 そんなときに、ようやく羅喉丸と志郎が合流を果たしたのである。羅喉丸がアヤカシの壁を切り開き、疾也の包囲が解かれることによって、戦況はほぼ互角へと立て直された。 志郎が支援に加わったことによって、各々が口の周りに布を巻き、急ごしらえの瘴気への対処もされたことにより、開拓者たちは、ようやく本領を発揮し始めた。 「う、うわぁ、動いてる……。気持ち悪いから寄らないでよ!」 そこへ遅れて、エルレーンとあづちが現れたことにより、手数の上でも開拓者はアヤカシを上回った。子どもの体ほどもない小さな個体は、次々とその数を減らしてゆき、怪我人の落とした茸をたどって、少しずつ戦線が奥へと向かってゆく。 「沢に、なにか決め手がありそうなんだ。このまま押してくれ」 无の指摘するとおり、茸の穴場である沢に、ひときわ目立つアヤカシが陣取っていた。そのアヤカシは、およそ食用の茸とは思えない、卵形の網笠がかぶってい、異様なその姿をさらしていた。感じられる瘴気の強さから、あれがこのアヤカシの中心体だと開拓者はみなした。 しかし、そこまで辿り着くには、相変わらず周りの小さなアヤカシを潰し続けなければならなかった。中心体に近づくにつれそれらの密度が上がったため、退治するときの体液を、開拓者たちは分け隔てなく浴びていた。瘴気の影響はなかったが、粘度が高く、あとあと払い落とすのには難儀しそうであった。もちろん、戦いの合間に、そんなことを考える暇などないのだが。 終幕は、はたして、開拓者が中心体に迫る前に訪れた。ここぞとばかりに、力を溜めたリィムナの放った電撃が、先に中心体を焼き焦がしてしまったのである。それと連動するかのように、数多く群がっていた小さなアヤカシ群も、動きを止め瘴気とともに溶けていった。 これ以降瘴気は、ほとんど影を潜めるようになった。結界にも反応しないことから、この沢のアヤカシは全て退治しきったと、開拓者は判断した。 ほとんどの瘴気が晴れると、同時に濃かった霧も晴れた。天気が急に変わったのか、沢の向こう、開拓者の前に現れたのは、透き通る青空とひときわ高い標高をもつ秋の山々だった。頂上には、うっすらと積雪が残されている。秋のいつもの景色だ。 救助隊が当初の救助隊を助け出し、茸採りの名人は、はたして一命を取りとめた。しかし、あの沢については、しばらく瘴気の影響が完全になくなるまで使わない方がよいだろう、と開拓者たちからの指導があった。 犠牲者が出なかったことに、長はたいそう喜んだ。同時に、最初うさんくさい目で見ていたことを、あづちに謝罪した。ひとまずの依頼の成功に、あづちは安堵していた。羅喉丸が、開拓者になって初めてのアヤカシ退治を祝福した。 「新たなる一歩、ってわけだ」 「もう、開拓者生活には慣れたよね?」 照れ気味なあづちであったが、リィムナの茶化しには、あわてて首を振った。 そのかたわらでは、長に対して、すぐギルドに相談するよう、志郎が逆に要望を伝えていた。 「依頼料を出しにくいことはわかりますが……、あの時頼んでおいたら、とずっと後悔することにならないようにお願いしたいのです」 なにをしても、失われた命は取り返しがつきませんから、彼は心の中でそう付け加えた。今回犠牲者が出なかったことは、ほぼ奇跡に近いことなのである。 「そうなの! また出たら、私たち開拓者にお任せなの! あなたたちのお役にたちます、なの!」 最後にエルレーンは宣言した。穴場は一つ消えてしまったが、茸は山のどこにでもある。沢の向こうに見えた、あの高い山から少しずつ冬が下りてくるが、それまでには、まだもう少し茸の季節は楽しめそうだった。 ギルドに帰ったら、茸鍋でもつつこうか。だれともなく、そう考えていた。 |