五月病戦争

マスター名:野田銀次

|

|

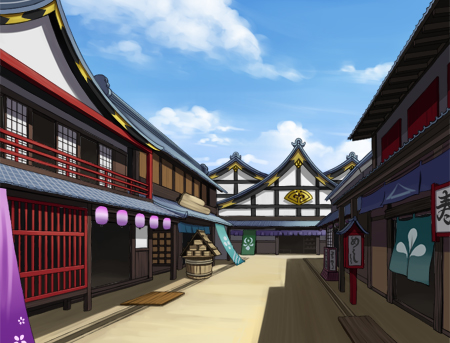

| ■オープニング本文 ●動け! すっかり春の陽気に満たされた、とある宿場町。 特別栄えているわけでもなければ、決して過疎というわけでもない、程々な人々が程々に行き交うこの町に、今深刻な問題が起きていた。 春という新しい季節から始まった多くの人々の様々な新生活。宿場町であるこの町にも、新しく宿に勤めることになった新米達が大勢いる。 皆新たな生活に胸を躍らせ、春の陽気に煽られるようにせっせと逞しく働いていた、はずだった。 新生活が始まってしばらく経ち、もうそろそろ生活の変化に体も心も慣れてきたこの時期に人々を襲う特別な病、五月病。 不特定多数の人々にほぼ時を同じくして襲い来るこの病は、人々の気力を削ぎ、行動力を失わさせる世にも恐ろしい病である。 五月病はこの町でも様々な場所で猛威を振るっており、多くの宿屋が人手不足でてんやわんやな状態であった。 「最悪‥‥これじゃどんどんバテて人手が減っていくばかりじゃない。もう無理よ‥‥」 中でも特に五月病の猛威に見舞われている宿屋があり、そこではもはや女将がほぼ全ての業務を担っているのではないかという程の状態に陥っていた。 普段はおしとやかで常に笑顔を絶やさない名女将として有名な彼女も、今は愚痴の一つも零さずにはいられない。もはや女将が五月病寸前というところまで追い込まれていたが、何とか気合と根性で踏みとどまっているという現状だ。 しかし、お客はそんな事情を知ることもなく、常に一定数が利用しにやって来る。 宿屋の面子のため、そして自分のプライドのためにも、お客に宿の内部事情を悟られる訳にはいかないが、女将も人間である以上、当然ながら限界が来るということも、女将はよく理解していた。 「‥‥こうなったら、一か八かよ」 そこで女将は、ある決心をした。 宿屋の窮地を救い、尚且つ更なる繁盛への架け橋とする一大企画。 この企画を実現させるべく、女将は仕事の合間のふらつく足である場所へと向かった。 そこは彼女が初めて足を運ぶ場所であり、彼女の宿屋を救う救世主となるかもしれない者達が集う場所、開拓者ギルドだった。 |

■参加者一覧 鬼島貫徹(ia0694)

鬼島貫徹(ia0694)45歳・男・サ 18歳・女・巫 22歳・女・弓 15歳・女・巫 18歳・女・吟 25歳・男・弓 15歳・男・陰 19歳・女・魔 |

| ■リプレイ本文 ●助っ人達の姿 「いらっしゃ〜い、いらっしゃ〜い。開拓者が働く宿屋だよ〜」 いつものように人々が行き交うこの通に、この日は一風変わった光景があった。 宿屋『奏』の女将の呼びかけに応じて集まった開拓者、不破颯(ib0495)の陽気な声とその珍妙な文言。そしてそれを彩るミリランシェル(ib0055)の口笛に、道行く人々は思わず耳を傾けていた。 仕事に対する熱意を損なっている者が多いこの時期、この町において、この風変わりな光景はそれだけで興味の対象となる。 しかし、そう簡単に意識を向ける者ばかりでもない。 従業員不足に悩まされる宿屋ばかりで、一向に泊まり先を決められず、あちらでもないこちらでもないと口論を続ける二人の男の姿を目に留めたのは、小星(ib2034)だった。彼は通行人用に用意していた足湯を離れ、小さくため息を吐くと、旅路のどこかで負ったであろう男達の生傷を治癒符で癒した。 「お泊まりならこちらに。美人の開拓者もおります」 突然のことに何事かと驚いている男達に向けて落ち着いた口調で語る小星。彼の指さすのぼりが、隣で呼び込みをしている不破が言う『開拓者が働く宿屋』だと知った男達は、途端に大人しくなったかと思うと、互いに一片の依存もなく、小星の言うところの『美人の開拓者』であるラヴィ(ia9738)に案内され、宿屋『奏』の門をくぐっていった。 「ふふふ、楽しんでおいでね」 呼び込みのためのパフォーマンスとして宙に放った物を撃ち落しながら呟いた不破の言葉は、通行人達の歓声に溶けるように、静かに消えていった。 ●いらっしゃいませ 宿屋の玄関口に通された男二人は、自分達を出迎えた者の姿に思わず小さな驚嘆の声を上げた。 一人は清楚な印象の美人仲居。そこはなんら問題ではない。しかしながら、その隣で屈強な体格の男が厳つい表情を浮かべてこちらを見ているとあれば、驚かずにはいられない。 二人がそのまま呆然としていると、女性の方が一歩前に進み出て一礼をし、広々とした玄関口で神楽舞・攻を舞い、一通り舞い終えるともう一度礼をし、眩いばかりの笑顔を男達に向けた。 「ようこそいらっしゃいませ。二名様でございますね、お部屋へご案内いたします、どうぞお上がり下さい」 御陵彬(ia2096)が事前に女将に習った通りの作法で丁寧に男達を迎え入れると、舞に見惚れていた男達は何かに急かされるように宿内に上がり、男の方を横目に見ると、やはり鋭い目つきでこちらを見ている男の眼力に圧倒され、即座に視線を外した。 「荷物を持とう」 男達はその言葉がどこから聞こえてくるのか理解するのに少しばかりの時間を要した。 そしてそれが先程自分達が思わず視線を外した鬼とも見まごう男、鬼島貫徹(ia0694)の口から発せられた言葉であるという事を理解したとき、男達は言い得ぬ違和感を感じつつ、遠慮がちに荷物を鬼島の大きな手に受け渡した。 「では、こちらにどうぞ」 神楽舞・攻の効果もあって士気の高まっている鬼島は二人分の旅荷物を小石を摘むかの如く軽々と担ぎ上げた。 鬼島と、その隣で相変わらずの笑顔を浮かべながら男達を案内する御陵。何とも奇妙な組み合わせの二人に迎えられ、男達は中々現状を飲み込めずにいたようだったが、廊下の各所に置かれたお香の香りせいなのか、それとも目の前の二人に対する好奇心や興味のせいなのか、徐々に今の状況を楽しむ余裕が出てきたようで、男達の口元には、この後はどんなものが自分達の目の前に現れるのかという期待に満ちた笑みが、微かに浮かんでいた。 ●楽しみ 宿屋には宿泊客に対する様々な気遣いや、宿泊客が喜ぶありとあらゆる要素が散りばめられている。 廊下には小星が用意したお香が置かれ、各部屋には今が見ごろの花々を飾り、町の銘菓もそれとなく用意されている。 建物内は隅々まで綺麗に掃除されてすごし易く、風呂も適温を保つ。 そして、皆が何より楽しみにしている食事も、開拓者達が働いている今は何時にも増して魅力的であった。 「これでよし、ラヴィさん、野菜の下ごしらえ済みました」 厨房に立つ朽葉・生(ib2229)はすっかり料理人の出で立ちで、その隣で鍋の様子を見ていたラヴィも、店先に立っていた時とは打って変わり、こちらも朽葉と同じく厨房担当の制服に着替えている。 「ありがとうございます。こちらも丁度良さそうですね、早速煮込みましょう」 彼らが今調理しているのは、今晩宿泊客に出すための晩御飯。 食材はどれも女将自らが厳選した一級のものだが、その一部には開拓者の設楽万理(ia5443)が朝早くに町から程近い山に狩に出て調達してきたものも含まれている。 一日目の晩御飯に設楽の調達した食材を使用した料理を出したところ、普段口にすることの少ない季節の食材が好評を博し、二日目の今日も、設楽の食材を主菜に用いた品目となっている。 「こちらは‥‥もうお品書きが載ってますね、お運びしてもよろしいですか?」 その食材を調達してきた当人である設楽も、今は弓の代わりに大きな盆を手にし、宿屋の制服に身を包んでいる。 出来上がった食事を部屋に運び終えて戻ってきたところだったのだが、もうすでに次の料理が出来上がっているようだった。 料理の横にはラヴィのお手製お品書きが置かれている。 「はい、お願いします。熱いので気をつけて下さい」 手元の野菜から視線を上げ、振り返りながら言う朽葉の目は、普段触れることの少ないこの仕事に対する好奇心に満ちていた。 廃水をキュアウォーターで真水に変えるという案を持ちかけたものの、そういった魔術に馴染みの薄い女将には受け入れがたかったが故に却下された時は肩を落として落ち込んでいた様子であったが、今はもうすっかり気持ちを切り替え、厨房での仕事に留まらず、掃除や洗濯などにも精を出している。 「朽葉様、お肉もお願いします」 「はい、任せてください」 人手が少ないせいか妙に広く感じる厨房には、食材を刻む包丁の音や、鍋のぐつぐつと煮える音によって奏でられる軽快なリズムが響き渡り、何とも楽しげな雰囲気であった。 ●賑わい 「さて、これでいいか。問題ないな」 大勢の人々の声が満ち、賑わう宴会場。 広々とした部屋の一角に小さな舞台を組み上げ、小星は納得の出来栄えに腕を組んで頷いていた。 これからこの宴会場では、宿屋お抱えの芸人達による芸が披露される。 お酒も入ってすっかり陽気な宿泊客達は、舞台への期待に胸躍らせ、今か今かと待っている。 「お、始まるようですよ。俺達は退散いたしましょう〜」」 小星と一緒に舞台設営を手伝っていた不破に促され、小星は舞台を離れ、宴会場を後にした。 「おや、お二人さん。お疲れ様」 二人が盛り上がる宴会場を背に廊下を歩いていると、向かい側から歩いてくるミリランシェルと鉢合わせした。 ミリランシェルは先程の宴会場で吟遊詩人としての能力を生かした一芸を披露することになっている。 「舞台は完璧だ。目一杯やってくるといい」 どこか自身ありげに語る小星に、ミリランシェルは御気楽な笑みで返した。 やりたいように、気ままにやるだけ。そう目で語っているようだった。 「んじゃ、行って来るわね〜」 鼻歌を歌うようにそう言い残し、ミリランシェルは二人を残して宴会場の方へ再び歩き始めた。 二人はその背を見送りながら、開拓者という特殊な存在である自分達も、中々どうしてこの環境に溶け込めるものだと妙に感心しつつ、また別の仕事をこなすべく、長い廊下の向こうへと歩き始めた。 ●一時の休息 開拓者達によるもてなしは、女将の狙い通りの盛り上がりを見せた。 不慣れな部分も多く、完璧な仕事ぶりと言い切れないところもあるようだったが、それでも女将としては満足のいく手応えを感じている。 「開拓者といえども人の子だものね」 本館と別館を繋ぐ渡り廊下から、二つの館の間に位置する中庭を眺めつつ、女将は誰にでも無くそう呟いた。 彼女の視線の先には、宿泊客の子供を肩車しながら歩いている鬼島の姿があり、いつも通りのきつく引き締められた鬼島の顔と子供の無邪気な笑顔との対比がおかしくて、つい口元に微笑を浮かべている。 「あ、女将様、こちらにいらっしゃいましたか」 突然かけられた声に、女将は慌てて口元を正して振り返った。 声の主であるラヴィは、持ち前の笑顔を浮かべながらゆったりとした足取りで近づいてくると、手に持っていた包みを差し出して言葉を続けた。 「これ、お客様に頂いたんです。お客様の地元の銘菓だそうですよ。今は丁度仕事も落ち着いている時間ですし、よろしければ一息入れませんか?」 ラヴィの提案に対して、女将はいささか返答に困った。 近頃すっかり休むなどという行為から離れてしまっていたため、果たして自分が休んでもいいものかという不安に駆られてしまっているようだった。 「ラヴィさん、お茶の用意が出来ましたよ」 女将が答えを出せずにいると、そこへお茶の用意一式を載せた盆を手にした朽葉が現れ、女将は二人の用意の良さに思わず驚いた。 そんなに休ませたいと思うほど顔に疲れが出ているのかと心配したが、すぐにそれは問題ではないということに気がついた。 「ええ、そうね。そうしましょう」 二人は純粋に自分に一時の休息を与えたいだけなのだろうと、二人の顔を見て察した女将は素直に賛成し、他に暇をしている者がいれば誘おうかなどと話しながら、三人でその場を後にした。 「ふはははははっ! どうだ、楽しかろう!」 女将達のいなくなった渡り廊下には、鬼島の高らかな笑い声が、子供の無垢な笑い声に混じって響いていた。 ●新たな道へ 「では、これ運んでおきますね」 「私も一緒に行きますわ。ほら、あなた達もてきぱき動きなさいね」 洗濯物を運ぶ御陵。それを手伝いながら、ぼ〜っとしている正規の従業員を焚きつける設楽。 二人の仕事ぶりを横目に見て、女将は満足気な笑みを浮かべながら小さく頷いていた。 期間の最終日ともなると、開拓者達はすっかり宿屋の生活に馴染み、正規の従業員と並んでもどちらが本来の従業員なのか分からなくなってしまう程になっていた。 宿泊客からの評判もよく、女将の負担も減り、狙い通りの結果になったことに女将は満足していると同時に、心底安心していた。 もしもこの企画が失敗したら、この宿屋は奇異の目で見られるようになり、より一層大変な結果となっていたことだろう。今まで開拓者という存在に触れる事の無かった女将は当然ながら少なからず不安を感じていたのだが、それも杞憂に終わり、今はほっと胸を撫で下ろしていた。 それぞれ強烈な個性を持ち、その個性を生かした仕事をこなす。それがたとえアヤカシとの戦闘であろうと宿屋の仕事だろうと変わらない。開拓者とはそういう存在なのだろうと、女将は確信に近い思いを感じていた。 そうして、最終日の夜遅く。全ての業務を片付け、宿泊客もすっかり寝静まった頃。開拓者達は小星の提案で、宿屋で一番大きな大浴場に浸かりながら、それぞれの仕事ぶりや遭遇した出来事を語り合いながら、仕事の疲れを癒していた。当然、男女別である。 「なんだかんだで、一応依頼は無事達成ですねぇ。いやいや、皆さん楽しんでいただけたようで何よりですよ」 肩までどっぷりと湯に浸かりながら、相変わらずの飄々とした口ぶりで語る不破に、手ぬぐいを頭に載せて目を閉じ、静かに湯を楽しんでいた鬼島が答えた。 「うむ、やはり俺達のような特殊な存在はそれだけで人々の興味を引くことが出来る。まぁ、良い結果を残せたのはそれだけではないがな」 「ボク達の仕事ぶりを信じて任せてくれた女将に感謝、ですね」 鬼島の言葉に小星が繋げ、不破と鬼島は無言で頷くと、再び暖かな湯の温もりを感じながら、五日間の記憶をなぞっていった。 「あ〜、いい湯だねぇ。体の芯からあったまるみたいだよ」 時を同じくして、女湯では開拓者女性面子に加え、女将も一緒になって湯を楽しんでいた。 ミリランシェルが思わず口にした通り、何とも絶妙な湯加減である。 「五日間お世話になりました。今度はお客として来たいです」 御陵の言葉に、女将は久々に見せた満面の笑顔で頷いて答えた。 「ええ、是非いらっしゃい。私はいつでも大歓迎よ」 この五日間で、開拓者達と女将の間には、依頼人と請負人の関係を超えた関係になっていた。 女将の目から見れば、開拓者も一従業員であり、それだけの働きを開拓者達はしたのだ。 「ラヴィのカフェにも是非お越しくださいです。ここに負けないくらい素晴らしいもてなしをしてみせますわ」 「あら、それなら私もお邪魔させていただきたいですわ」 両手のひらを合わせてにっこり微笑みながら言うラヴィに設楽が割って入り、それに朽葉と設楽も続いて同じようなことを口にした。 ラヴィは腕の振るい甲斐があると言いながら小さくガッツポーズを取り、薄っすらと白い湯気に載せて、女性達の小さな笑い声が響いた。 「本当に面白い人達ね。貴方達に頼んで良かったわ」 女将が思わず零した言葉。それが今回の結果を何より証明している。 開拓者達にとっても、宿泊客にとっても、そして女将にとっても、有意義で大切な五日間。 自分達にとっての未開の地に自ら踏み込み、自分達の持てる精一杯の力を振るう。それが開拓者という存在であると知る事が出来た、五日間であった。 |