【希儀】過ぎし日の絆

マスター名:周利 芽乃香

|

|

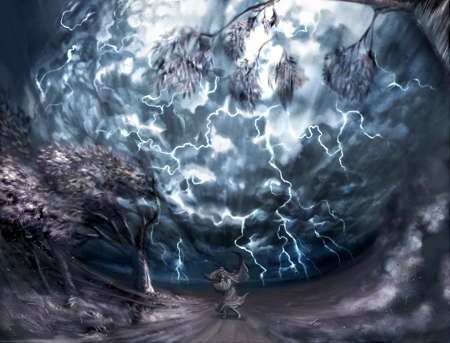

| ■オープニング本文 失われた絆、曖昧な伝説。 しかしそれが本当ならば――時を越えて、命を越えて、再び繋ぐ事は叶うだろうか。 ●黒狐と猟犬 事実、テウメッサの人食いは散発的ではあるが報告書として挙がってきていた。 大伴定家は白髭を擦り、如何したものかと頭を悩ませた。 もし、希儀に進出するとすれば、このままではテウメッサの存在が邪魔になるのだ。 どうやら、目撃情報や過去の資料からの推測では、現状テウメッサの縄張りは儀の北部に在る。 しかし、それが不動のものであると、如何して保証が出来ようか。変遷の機が、今来るかもしれないのだから。 そうなれば、テウメッサに対する策を立てねばならない。神格化し始めた霊獣に対する策を、だ。 定家は報告書を読み耽り、猟犬ライラプスの存在、その猟犬を有る程度御する事の出来る笛の存在を知った。 更に―― 「大伴殿、北部宿営地より新たな報告書が」 「おぉ、丁度良かった。それを見せてくれ」 上から下へと視線を滑らせると、定家は「ふむ」と唸って、再び思考の海へと沈んだ。 希儀北部の中心から少し西に行った所に黄金の丘なる場所が存在しているとの事。 その黄金の丘に存在する遺跡。中には強力な封印施設が眠っており、関連した資料として黒狐と猟犬について書かれた物が発見されたのだった。 テウメッサに困らされて、手を焼いていたのは何も自分達だけではない。だからこそ、猟犬の存在があるのだ。 「これを利用しない手は無い、のぉ」 「はぁ……」 定家は机の上の報告書や資料を纏めると、現状、最も有効な策と思えるものを頭の中に描くのであった。 「テウメッサにライラプス。そして、黄金の丘の遺跡、封印施設……」 そうして、老兵の頭の中で練りに練られた策が決行されたのであった。 ●ライラプスの笛 希儀北部、仮設ギルドにて―― 「それで‥‥この土笛が、ライラプスの笛だと言うんですか!?」 静波(iz0271)の語尾が裏返った。 無理もない。滅んだ街の遺跡探索で見つけた土笛を旅の思い出に持ち帰ってみれば、神の猟犬を操る笛だと言われたのだから。 「でもこれ、音が鳴りませんでしたよ?」 得心しかねる表情で食い下がる静波の頭を、吾庸(iz0205)が無言で押さえた。 むぅ、と恨めしげに見上げた少女を冷ややかに見下ろした無愛想な青年は、狩猟で生計を立てていた者の直感で、ギルド職員へ尋ねた。 「犬笛の類か」 「大伴翁は、そのように推察されています」 職員は頷いた。 生物にはそれぞれ可聴範囲があり、人と獣では異なる。犬笛は人には聞き取れない音域を発して獣にのみ伝える事ができる楽器だ。 では、あの時音が鳴らなかったのは―― 「でもあの時、何度か吹いてみましたけど、近付いて来たのは最初の一回だけでしたよ?」 俄かに信じられなくて、静波は素直な疑問を口にする。 狼型のケモノ――職員によればライラプスというらしい――が反応したと思われるのは最初の一回のみで、追い払った後で開拓者達が何度吹き鳴らしてみてもライラプスは二度と姿を現さなかったではないか。 「大伴翁は、ライラプスの神格化を確信しておられます。ならば笛が作られた当時のままに従うとは考え難いでしょう」 とにかくやってみてくださいとギルド職員は言った。 開拓者達に与えられた任務は、土笛を用いライラプスを呼び寄せる事だ。 首尾よく呼び寄せられたならば古代人類同様に協力を要請し、黄金の丘へ向かうよう命じて欲しい。 「黄金の丘には遺跡があります。大伴翁の推測では、其処は古代人がテウメッサを封印する為に用意した施設だろうと」 ちょっと待て、と吾庸が遮った。いきなり遺跡だ封印だ、ましてテウメッサがどうのと言われては口を挟まざるを得ない。 「テウメッサ‥‥報告が挙がっている狐の化け物か」 「神話に残るケモノの王、もう殆ど神と言っても良い存在ですけどね」 吾庸の問いに職員は頷き、テウメッサとライラプスの伝説を開拓者達に教えた。 かつてこの地には艶やかな黒の毛皮を纏った狐がいたという。高い知能とあらゆる逃亡手段に長けた狐のケモノは、その狡猾さからケモノ達を束ねる立場となってゆき、王テウメッサを戴いたケモノ達は傲慢の限りを尽くした。 人里を襲い、子を攫い、喰らう。 ケモノ達の為すがまま、対抗手段を持たなかったこの地の人間達はテウメッサに生贄を差出す事で生き延びようとした。しかしその悪習が更にテウメッサの神格化を促してしまう。 勢いを増したケモノ達に拠る被害は益々拡大、人間達はただ全滅を待つほかない――そこへ現れたのが猟犬ライラプスであった。 テウメッサと同等の素早さに加え鋭い嗅覚を有したライラプスは真白な毛皮を纏った狼のケモノであったという。 ケモノでありながらテウメッサと敵対する存在、己の本能に従いテウメッサを狩るライラプスに希望を託し、人は未来を祈った―― 「‥‥ライラプスの、笛」 各種情報を繋ぎ合わせた伝説を聞いても尚、静波には手の中のころんとした土笛が遺物にしか見えない。 この土笛が先日遭遇した白い狼を呼び寄せたものだとは、俄かには信じられなかった。しかし一方で、解る気もするのだ。古代の人々が祈りを託した物品――人は希望を持たねば生きてはゆけないものだから。 「これを、どこで吹けば良いのですか?」 静波の問いに職員は、古代の廃港から西へ進んだ地点を指差した。そこには『黄金の丘』と記されている。希儀北部地域がテウメッサの縄張りだ。 廃港と丘の中間地点を指でぐるりと囲んだ職員は「この辺りで」と指定し言った。 「遺跡には既にテウメッサを追った開拓者が向かっています。この辺りでライラプスと接触し意思疎通が叶えば、ライラプスは最終的に此処へ向かおうとするでしょう。しかし今のライラプスは希儀を無為に駆け回っているだけです」 もう忘れてしまったのでしょうか――ふと視線を遠くへ遣り職員は独りごちた。 既に滅びた人々と繋いだ絆と約束を忘れた白き狼は、人との鎖を断ち切ってケモノに戻ってしまったろうか。 既に滅び去った都市に遺された、絆とも言えない曖昧な記録。遺されたそれらが未だ有効か否かは定かではない。もう一度呼べるかもしれない、呼べたとしても開拓者達に従うかどうかは判らない――それでも。 「呼んでみてください。上手く行くかどうかは試してからの話です」 皆さんには危険な試みを押し付けてしまいますが、と職員は申し訳なさそうに頭を下げた。 |

| ■参加者一覧 17歳・女・巫 17歳・女・巫 24歳・男・サ 33歳・男・陰 10歳・女・吟 22歳・男・陰 20歳・男・砲 19歳・男・吟 |

| ■リプレイ本文 ●神の猟犬 二本足の生物が複数、いる。 ライラプスは記憶を辿るかのように、息を潜めて暫し様子を伺った。 人間が、火を焚いていた。 壊れ崩れ原型を留めていなかった石の竈を組んだ上に鍋を置き、煮炊きしている。 かつては家々の窓から流れ出た匂い――まっすぐに空へと昇り拡散したそれが、猟犬の鼻孔を刺激していた。 ●記憶のよすが 古代の廃港から西へ少し進んだ辺りで、開拓者達は待っていた。 かつてこの地にいた人間と絆を結んだという、神の猟犬の出現を。 「蜂蜜塗ったら柔うなるやろ? 遠慮なく使ってやー」 蜂蜜で作った漬けダレを刷毛に浸し、八十神 蔵人(ia1422)がグリル中の肉へ塗りたくった。途端にもうもうと湯気が上がり、パチパチと景気の良い音がして水分の飛んだタレの香ばしい匂いが立ち上る。 「わぁ、美味しそうです!」 「せやろ? ジルベリアの高級蜂蜜やで!」 目を輝かせた静波に蔵人が細い目を更に細めて笑い掛ければ、まるで野外で宴会しているかのようだ。 だがこれは開拓者達の宴会などではない。集めた情報を元にした、希儀の料理や生活の再現なのだ。 現に柚乃(ia0638)は調査書から得、当時のものとおぼしき衣服を纏っているし、劫光(ia9510)が提供したオリーブオイルの使用で料理が異儀の空気を纏いだす。蜂蜜のほか万商店で限定流通した希儀の白ワインや香草酒を惜しみも無く提供した蔵人、ギルドを通じて人喰い狐の絵姿などを調達したリーブ・ファルスト(ib5441)等――火を使うすべを覚えた人間ならではの生活臭は、この希儀では久しくなかったはずのものだ。 これらの匂いにライラプスが懐かしさを感じてくれれば良いがと思いつつ、念の為にと材料の確認をしていたリーブは葡萄酒の瓶を手に取った。 希儀南部神殿跡近くの倉庫で見つかったそれは、醸造からゆうに百年は越していよう。宝珠の効果で充分な熟成と美味しさを兼ね備えている葡萄酒は、栓を開ければ途端に香り立った。 「この葡萄酒を仕込んだ人間が居なくなって‥‥随分経つんだな」 「長い年月を経て‥‥この子は目覚めるのですね‥‥」 しみじみと劫光が呟いた言葉へ、柊沢 霞澄(ia0067)が頷いた。 人は居ずとも物は残る。人が使っていたもの、未来の為に作ったもの―― 希儀を見つけた時、既に人は滅びていた。劫光の両手に収まるほどの小さな物は、廃墟で見つけた子供の玩具であろうか。ライラプスの記憶の端にでも幼子との思い出が残っている事を祈りつつ、彼らは宝珠の封印が解かれて時が動き始めた葡萄酒が石の器に注ぎ入れられるのを厳かに眺めた。 これは供物だ。神格化した猟犬へ捧げる、人間からの友好の証なのだ。 上陸したばかりの儀、情報が揃い切っていない状況下で大伴翁が命じた指令はあまりに唐突だった。 猟犬ライラプスを味方に付けよ。 緊急かつ具体的な案が提示されておらぬこの指令に対し、開拓者達は『思いつく限りの行動を示してみよう』という策に出たのだ。 また、大伴翁からは遺跡探索で回収した土笛とライラプスとの関連をも示唆されていた。 「土笛、見せてもらって‥‥いい?」 勿論ですと静波から土笛を受け取った水月(ia2566)は、素焼きの笛を注意深く両手に包み込んだ。容易く割れてしまうだろうそれは経年劣化で更に脆くなっている、硬いようで脆い笛だ。四本針の懐中時計を近づけたが、これといった精霊力は感じられない。 「何か特別な力を帯びているわけではないとしたら‥‥懐かしい音色に記憶が呼び起こされたとか?」 そうかもしれない。しかし静波は音は鳴らなかったと主張した。 ともあれ調べてみようぜとリーブが入手して来た楽器の構造図と照らし合わせながら、異常がないかを注意深く確かめてゆく。素人目には指穴とヒビ割れの区別は付き難かったから、こうした事前資料は確認に役立った。 「お、そいつが犬使いの笛か」 珍しい笛があると聞いてたが普通に土笛だなと喪越(ia1670)が覗き込む。実に素朴な素焼きの笛だ。 「ここから息を吹き込むんだよな? 今なら静波と間接ちっす?」 「違いますっ きちんと拭きましたしギルドの人も触ってます!」 全力で否定する静波を軽く受け流す。 冗談を交えながらも目は真剣、素人目にも判別できる損傷を注意深く指でなぞって、喪越は土笛に付いたヒビの箇所を確かめて、言った。 「こいつぁ‥‥埋めるくらいじゃ音は鳴らねぇか?」 調べてみていいですかと受け取った柚乃は水月と一緒に、楽器に通じた吟遊詩人ならではの方法で状態確認を始めた。 ヒビの部分を簡単に修復した上で、二人がかりで指穴を全部塞ぐ。 「いきますよ」 土笛に耳を近付けた水月が頷き、柚乃は吹き込み口に息を吹き込んだ。 普通の土笛であればどんな音階が鳴るか、彼女達は知っている。空気の流れが正しくなければ音程はずれるはず、それを見越しての行動であったのだが―― 「鳴らない‥‥?」 ほんの微かな風の流れだけを感じた水月は呟いた。 簡易ながらも楽器の体裁を整えて吹いたのだから、たとえ音程がずれようと音自体はするはずだ。しかし土笛は空気こそ流れど音にはならなかった。 「ライラプスの笛‥‥だから?」 大伴翁の推測通りならば、この笛は神の猟犬にのみ聴こえる土笛だ。ならば正確な修復こそが肝心であろう。 「直せそうか?」 人の耳で調律できない笛であったが、場には楽器に精通した者がいる。仲間達の祈るような視線に二人は迷いなく頷いた。 土笛の修復にあたっている間も、皆はライラプスを迎える準備に余念がない。 希儀古代風の料理を作っている傍らで、羽紫 雷(ib7311)は何時ものようにお茶の仕度をする。 「俺は俺のやり方で少し試させてもらおうかな」 雷もまた吟遊詩人ではあったのだけど、別の方向からアプローチしてみるつもりだ。 普段通り紳士的に、そして医学的根拠に基づいて。 だから雷は普段通りに湯を沸かし、桜の塩漬けを用意し、茶請けにワッフルを準備する。 人に対するのと同じように持て成そうというのが彼の遣り方だ。仲良くなりたいという気持ちは、人も動物も神獣も、きっと違いはないだろうから。 開拓者達は知らない。 一瞬――人から離れた場所で、ライラプスの耳が、ほんの少し、ぴくりと動いた事を。 ●約束の笛 記憶の彼方に残る、音色が、した。 ライラプスは伸びをひとつすると後脚で鷹揚に首の付け根を掻いた。 二本足の生物が幾体か集まっている。音は其処から聴こえたのだが、あまりに長く聴いた覚えがない音だったもので、ライラプスは身を隠したまま様子を伺い続けた。 聴こえた音が何だったのか、白銀のケモノは身を潜めて記憶を辿る―― 土を練り、筆に取って、割れ目に塗り込む。 気の長い修復作業であったが、土笛は徐々に本来の機能を取り戻しつつあった。 「破損箇所は、以上なの」 「あとは乾かして‥‥それからですね」 上手く音がなると良いのですがと心配気な柚乃に、静波は「きっと大丈夫ですよ」と楽観的に笑った。 一方、リーブや吾庸は図面とにらめっこしている。 大伴翁の推測通り、土笛が犬笛的何かであった場合は、修復完了であれ音は鳴るまい。しかし音が鳴らずとも人間に聴こえないだけでライラプスには聴こえるやもしれぬ。 「届くとええなあ、わん公に」 蔵人の言葉に頷きを返して、修復者達は時が満ちるのを待った。 やがて香草の風味を利かせた肉や魚、希儀風の料理の数々と飲み物――宴の準備が整った。 美味そうだなと微笑んで、劫光は料理を手に取った。自ら食すのではない、疾く来るであろう神の猟犬へ捧ぐ為の準備だ。乾いた土笛を構えた柚乃に見遣り、祈るような表情で気配を探っている霞澄へ視線を移す。 「人と共にいた頃の記憶‥‥呼び起こせればよいのですが」 「ああ、必ず覚えているさ」 たとえ忘れていようと必ずや思い出させてみせる。ライラプスが護ろうとしていたものは、間違いなくこの地で生を営んでいたのだから。人間の生き様を見届け最後まで護ろうとしたであろう神の猟犬の姿を胸に描き、劫光は遺跡で見つけた玩具に手を触れた。 「釣れたらこのモツゴロウさんが思い出させてやるぜ」 れっつぱーりぃ♪ ノリこそ軽い喪越だが、想いを馳せるは悠久の時の流れ。 (誓いを果たせず、かつての盟友を失い、この世を彷徨う孤高の魂がひとつ‥‥か) ふいに喪越は夜光虫を呼び出して辺りへ飛ばしてみた。 頼りなげに飛ぶ夜光虫は、風ひとつ吹いても飛ばされそうなほど儚い式だ。今のライラプスはこの夜光虫にも等しい。 (目的を忘れ希儀を駆け回っても、その目に映る景色には絶望しかないだろうに) 人が滅んで久しい希儀。一体どれだけの孤独を過ごしたのだろう。 淡い光が舞う中、柚乃は土笛に唇を寄せると精霊語で愛の歌を奏でた。 『ライラプスは‥‥約束を忘れてなどいない。だって、天敵を追い求めるコトこそ‥‥遠い昔、人々と交わした‥‥』 伝えたいのは想い。遠き時を越えて結ばれた約束。 開拓者達に音は聴こえなかった。ただ、柚乃が精霊語で語りかけているのだけは志体持ちの本能で感じていた。 ライラプスに、この歌は聴こえているだろうか―― ――いた。 瓦礫の上に立つ白い毛並みの狼は、まさしく孤高の猟犬、ライラプスであった。 ●一宿一飯の、記憶 人間が、呼んでいる――そう、二本足の生物は『人間』、長く見かけなかった生物だ。 ライラプスは人間達をじっと見つめていた。 「ライラプス‥‥」 一瞬、開拓者達の間で緊張が走った。こちらから呼んだとは言え相手はケモノだ。しかしさりげなく割り込んだ雷の口笛が場の空気を和ませた。落ち着きを取り戻した水月が柚乃から土笛を受け取り、音なき演奏を始めた。普通の小動物なら警戒を失い集まって来る曲だ。 (お願い、私はただ‥‥あなたと仲良くなりたいの) 寄るでなく去るでなく、白狼はじっとその場に留まっていた。水月の奏でる調べに耳を傾けているかのようで、音こそ鳴らねどその調べは確実にケモノの心に届いていると開拓者達は感じた。 (おいで、ここへ) たとえ狩猟が本能だとしても、利用する形で繋がりたくはなかった。人間の都合でテウメッサを追わせるのは身勝手に感じてしまうから。 (一緒に、遊ぼう) (思い出せ、昔の思い出をよぉ‥‥) 信じたかった。この地で生を営んだ人類とライラプスが共有した時間を、思い出を。 過去に触れたかもしれないと喪越が夜光虫や人魂を放つ幻想的な光景は、原初の人と精霊、ケモノ達との交流を思わせる。 「ここにも居たんだよな。俺達と同じように、人が」 思い出せ、人と接した記憶を。 希儀風の料理を手に劫光がライラプスに語りかける。 その姿は、古代人のそれと何ら変わりない。片方に子供の玩具を、もう片方に食べ物を持ち―― 『おう、また来たか。待ってな、晩飯を分けてやろう』 遥か彼方、何時だったか、そう言って投げられた食物があったような気がした。 あの時と同じだ――あの時? 人間達が様子を伺っている。中には箱に入った食べ物を手に、じっと凝視し視線を外さない者もいる。 好意か敵意か、様子を伺っていたライラプスは一歩、また一歩と開拓者達に近付き始めた。 ●共にあれ 警戒を解かぬまま近付くライラプスを、開拓者達は根気強く待ち続けた。 希儀風の衣装を身に纏い土笛を携えた吟遊詩人――さながら古代の巫女のような水月達を中心に、開拓者達は神が降りるのを待った。 「来いや、相棒」 かつてこの地にも志体持ちはいたに違いない、ただ易々とテウメッサの餌食になどなりはしなかったはずだと蔵人は古代の猟師を心に思い、呼ぶ。 ケモノ相手であろうとあくまで紳士的に執事風の装いで寿司の折詰を勧める雷は真っ直ぐにライラプスを見つめ、一歩も退くつもりはない。 劫光が、言った。 「お前は、護りたかったんじゃないのか。理不尽に怯え、恐怖し、それでも尚生きようとした人々を」 ――人々を、護りたかった? ライラプスは劫光の言葉を反芻した。解らない。感情は記憶に紛れて霧散し切っていた。 だが、目の前の人間の心は、真摯な想いはケモノの己にも伝わってくる。種を違えて感じる劫光の意思は決して不快なものではない。 「思い出せ、お前にはおった筈や、共に酒飲んで飯喰って戦場を駆けた仲間が」 蔵人の纏う気に、ライラプスは本能的に懐かしさを感じた。 そう――かつてこの地に棲息していた人間と同じ気。生を分かち合った他種族の気だ。 「俺達は、ここにかつてあった彼らと同じ人間だ。生きて同じ事をしている」 この神獣に人語が通じるかは最早考えなかった。気持ちを言葉に乗せて劫光が語るのを引き取って喪越が続けた。その声音に普段の人を食った様子はない。 「おめぇはただ本能に従ってテウメッサを追っかけたのかもしれねぇ。人間はそれに乗っかっただけかもしれねぇ。だがそこに、ほんの少しでも『護りたい存在』があったなら‥‥」 「共に、戦いましょう‥‥」 相手は神格化したケモノ、いざとなれば拳を交えて信頼を得る事も考慮していた霞澄だが、仲間達が穏便に進めている事態を見守る事にする。黙して見つめるリーヴにも敵意や戦意は一切ない。 喪越の夜光虫がライラプスの鼻先を掠めて消えた。 「せめて、果たせなかった約束を弔う為にもう一暴れといこうじゃねぇか。化け狐如きに好き放題されるのは癪だろう?」 ライラプスが、人類が滅びテウメッサが君臨している希儀の現状と開拓者達の訪儀という現実を、正確に把握できているとは考え難い。 しかしこの場に限って言えば――開拓者達は確かに手応えを感じ取っていた。 まだ微かな、脆い絆かもしれない。しかしライラプスが自分達に害意を持っていないという、それだけで今は充分。 (ライラプスが狐達を見つけた時、敵対せずその戦いを妨げず、怪我を癒し共に戦う事‥‥) 霞澄は思う、それがきっと真に人と神獣とが共にある瞬間であると。 ライラプスが現状を正確に把握できたとは限らない。しかしこの場で確かに言えたのは、猟犬が人間への害意を持っていないという事だった。 まだ微かな、危うい絆かもしれない。しかし開拓者達はライラプスと確かに絆を築いたのだ。 「‥‥つーワケで、そろそろ起きる時間だぜ。悪い夢からよ‥‥‥よ〜しよしよしよし」 「私も、もふりたいの」 「こらこら、何やメーワクそうやで?」 交流と称してライラプスの毛並みを堪能しようとにじり寄る喪越と水月、じりじりと後退するライラプスを見て蔵人が笑う。 「何だかお前並に気難しそうだな」 「‥‥‥‥」 毛モノの宿命を同情混じりに眺めていた吾庸は劫光に突っ込まれて苦笑する。 さあ、希儀料理とお茶で親睦を深めたら、遺跡へ向かおう。 今度こそ――宿敵との決着を果たす為に。 |