【浪漫茶房】開店です!

マスター名:シーザー

|

|

| ■オープニング本文 「お前、それでも役者か?!」 座長の怒鳴り声が芝居小屋を振るわせた。 降って沸いた主役の重圧に負けてしまっている望月馨の脳天を、一発二発と連打する。 「役者ですけど‥‥こんな甘いこと言えません」 これまで端役ばかりだった馨は、主役抜擢に喜びはしたものの、選ばれた演目を知るや、「僕には無理ですっ」と主役交代を願い出たのである。 「役者ならなんでも演れよ。甘いセリフも砂吐くぐらい言え」 「だいたい、どうして僕なんですか。凛さんの怪我が治ってからでいいじゃないですか」 凛とはこの一座「昼顔」の看板役者で、名を唐沢凛という。すらりと背の高い偉丈夫の凛を、殺陣の稽古中に怪我をさせてしまったのが馨だった。凛に落ち度はまったくなく、斬り払う太刀筋を間違えた馨が全面的に悪かった。 「その凛に怪我させたのぁ、どこのどいつだよ」 顔にかかるくらいの距離から鼻息をかけられ、馨は小さな声で、「僕です」と答えた。 「俺で協力できることがあれば、なんでもするよ」 杖をつき、右足を引きずりながら舞台袖に現れたのは凛だった。着物の裾から見える足先にまで包帯が巻かれ、痛々しい。 「俺にね、いい考えがあるんだ。座長、少しの間、馨を連れ出してもいいですよね」 有無も言わせない威圧感で座長を説き伏せると、馨を手招きして呼び寄せた。 「言い慣れないから言えないんだよ。ね? いっそ、慣れてしまえばその役に入り込むこともできると言うもんだ。さあ、おいで」 凛が手を差し出すと、馨はそれをおずおずと取った。 あんな恥ずかしいセリフに慣れるための、特別な特訓でもしてくれるのだろうか。凛の考えはさっぱり読めなかったが、ここで座長の怒鳴り声ばかり聞いていても無駄なことは確かだった。 「知人がすこし変わった茶房を経営していてね。そこでしばらく働くといいよ。きっと役に立つから」 にこりと笑う凛の顔は甘く、やさしい。 「凛さんが言うんなら‥‥」 怪我をさせた負い目もあったが、馨はぐっと拳を握り、凛の気持ちに応えようと心に決めた。 ――時間を少々遡る。 治療を終えた凛は、付き添いの役者仲間を先に帰らせると、一座とは逆の方へ足を向けた。怪我をした自分が今回の演目に出ることはないだろう。座長の気性を考えると、責任を取らせるつもりで馨を抜擢することは想像に難くない。 それも馨に実力があるから可能なのであって、演目を潰す気は座長にない。ただ、今回の演目は通常の斬った張ったではなく、色恋の恋愛戯曲だった。赤面するようなセリフが随所に織り込まれていて、凛でさえ喉を詰まらせる甘さなのだ。 凛が暖簾をくぐったのは贔屓の客が経営している茶房だった。 「店を一日貸していただけませんか。従業員はこちらで用意いたしますので」 相談を持ちかけると、彼女は快諾してくれた。 その足で、次はギルドへと向かう。怪我を押しての移動は骨が折れた。凛の頬を汗が伝い落ちる。 「おや、その怪我はもしやアヤカシにでもやられましたか」 ギルドの職員が慌てて駆け寄ってきたが、凛はそれをやんわりと訂正した。 「違います。少し変わった依頼だとは思うのですが、聞いていただけますか?」 汗を拭うことなく、爽やかな笑顔で凛が言う。 「甘いセリフが売りの茶房で、一日働いていただける方を探しています」 そして――。 ぱたぱたと子犬のようについて歩く馨を引き連れて、凛は扉を開いた。 「いらっしゃいませ。浪漫茶房へようこそ」 甘い菓子の匂いにも負けない涼やかな声が、二人を出迎えた。 |

| ■参加者一覧 27歳・男・弓 28歳・男・シ 28歳・男・魔 25歳・男・シ  羽喰 琥珀(ib3263)

羽喰 琥珀(ib3263)12歳・男・志 20歳・男・シ  アルマ・ムリフェイン(ib3629)

アルマ・ムリフェイン(ib3629)17歳・男・吟 18歳・男・魔 |

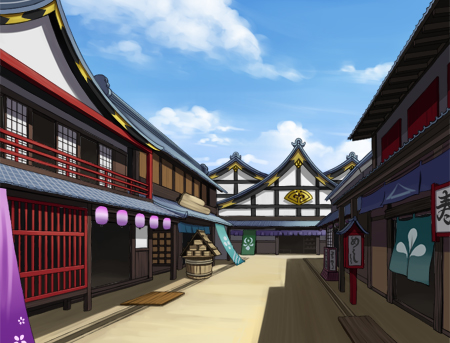

| ■リプレイ本文 開店に向けての打ち合わせを終えたエグム・マキナ(ia9693)は、看板を表へ出す為に扉を開けた。秋晴れの爽やかな空を見上げる。 「さて、愛すべき生徒の為――今日もお仕事と参りましょう」 そして、浪漫茶房の扉は開いた。 ビラ配りへ通りに立ったのは千代田清顕(ia9802)と央由樹(ib2477)だった。 超越聴覚を使い、清顕は甘味処を探す女性や自分達に興味を示す会話の女性をみつけて効率化を図る。 由樹が持つ丸盆には彼手製のミニ饅頭が乗っていた。厨房は開店にあわせての仕込が忙しかった為、試食は由樹が作ったのだ。 「こんなんでええかな」 不安そうに言いながら、饅頭の皿を清顕へ差し出す。 「器用だねぇ。意外にこういう可愛いもの作るのって得意?」 ちらりと見せた視線をコント開始の合図と見た由樹。実はまったく別の意図が隠されていたのだが、 「得意ちゃうわ。なあ、ちょぉ先に一口食うてみてや。な、美味いか?」と擦り寄り、清顕の袖口を摘まんで上目遣い。 「由樹さんはぜんぶ美味しいよ」 周囲に集まり始めた女性達の、しかも最前列にしか聞こえない小さな声で清顕は囁いた。 小さな波のようなどよめきの後、歓声が起こる。それを“受けた”と思った由樹。意味が違うのだが、そんなことはまったくわからない幸せな由樹だった。 心を鷲掴みにした女性の前へ、清顕は半分に切り分けた饅頭が乗る小皿を差し出し、 「君が来てくれたら、俺の仕事も楽しくなるんだけど」 「行ひまふ」 清顕の言葉を遮り、緩みっぱなしの口元を両手で覆い隠した女性が即座に返事。数珠が連なるようにその場に居合わせた女性達は、清顕や由樹が指し示す浪漫の扉を潜った。 扉が開くと、金髪碧眼の爽やか神父、エルディン・バウアー(ib0066)が客を出迎えてくれた。 左手を胸にあて、右手は赤く頬を染めた淑女の前へ差し出し、 「教会神父をしております。甘い言葉をご所望でしたら、ぜひとも私に協力させてください」 (「布教には営業トークが必要ですから、特に女性信者勧誘には!」) エルディンの神がかった精霊スマイルは遍く降り注いだ。 店内の改装は極力抑えられているので、常連客が入ってきてもさして迷うことはないが、半個室風に設えられた衝立には驚くかもしれない。けれど衝立は店員との距離を縮ませる格別の効果を与えるのだ。美麗な青年の甘い囁き、小悪魔の我儘に熱い眼差しそれらすべてがお客様のもの。 「僕の知っている開拓者と違い過ぎるっ」 手馴れた様子で女性客をエスコートする彼らを見て、馨は粟を食っていた。 御哉義尚衛(ib4201)は、 「ぼぼぼ、僕だって一男子として、お客様を立派にえすこーとしてみせます!!」 厨房とフロアの境に立っている衝立の左右で、尚衛と馨はガクガクブルブルと緊張に震えていた。 浪漫茶房は、開店時間をわずかに過ぎた辺りから混雑を見せ始めていた。 交代で行っているビラ配りの効果が大きく出ているようだ。 半個室風に設えてある各卓では、店員がそれぞれの役割に応じて仮面を被る。 客に呼ばれ方を選んで貰う為に渡していた札の絵を確認する清顕。札には花や動物の絵が描かれていて、図柄によって好みがわかるというものである。確認し終えた清顕は絵札を元に戻した。 注文の茶と甘味のセットを卓上に出すと、蓋付の小さな陶器から林檎の甘露煮を一切れ取り出して皿に乗せる。 「君にだけ、サービス。店には秘密だよ」 人差し指を唇にあてて片目を瞑る。 「食べないの? ‥‥それとも俺が食べさせてあげようか」 すっと顔を近づけ、艶めいた声音を押し殺すようにして清顕は囁いた。殺した声がレディの耳殻を震わすと、その瞳は煮詰めた林檎より更に甘く蕩けさせた。 衝立の陰で、馨が「あ、あんな風に言えませんよ」と右手を顔の前で激しく振っていた。 「言うまでもねーけど、役者って観ている人を楽しませるのが仕事だろ? どーいうことを相手が求めてるか直感的に悟らないとな〜」 羽喰琥珀(ib3263)はハープの弦を爪弾きながら、馨にそれとなく助言した。 音楽を奏でながら、別の衝立の陰へと消える。馨は、それならば君の直感とやらを見せてもらおうとばかりに後を追った。 「緊張してる? そんな顔似合わないって。可愛い笑顔の方が絶対似合うからさ」 大きな瞳をくるくると輝かせて笑い、緊張で俯き気味の女性から上手く会話を引き出していく琥珀。屈託のない笑顔を向けられた女性が何事かを琥珀に告げた。 琥珀は一瞬だけ目を見開いて、それから顔を近づける。自慢の尾が嬉しそうに左右に振れていた。 「え、聞こえなかった。――なぁ、もう一度言ってくんないかな?」 女性の唇が小さく動いて、琥珀がそれを上目遣いにみつめる。 「好きなのは茶だけか?」 普段のヤンチャ振りは形を潜め、少し大人びた声が拗ねたようにその先の答えをねだる。 衝立の陰――は、すでに馨の定位置になっていた。琥珀の役者魂を見せ付けられた馨は、自身を奮い立たせ卓に着こうかと思い立ったのだが。 「はいはーい、お待たせっ! 俺特製のクリーム水饅頭アラモード! 仕上げにカラメルを俺の皆へのラヴの如く、ほろ苦く、目の前で情熱的に焼き上げるよっ!」 ノリのいいライディン・L・C(ib3557)の声がフロアを駆けた直後、陶器が派手な音を立てて割れた。 馨が振り返ると、衝立に周囲を囲まれた状態のフロア中央で、アルマ・ムリフェイン(ib3629)が拳を震わせながらライディンと向き合っているところだった。 「僕のお客さまがラピイちゃんを呼んでる」 拗ねた様子のアルマに、ライディンはからかうように言う。 「妬いちゃった?」 「妬かないよ」 「妬き過ぎて失敗したら全力でフォローするのに。つれないなぁ‥‥まっ、そこがアルの魅力なんだけどね」 ライディンが手を伸ばし、アルマの銀の髪を一房摘むと、 「ラピイちゃんに心配されなくても大丈夫っ!」 ライディンの指ごと自分の髪を握り締めるアルマ。 (「あれは芝居? それとも素? わからないんだけどっ」)と馨は一人でジタバタ。 ライディンとアルマの寸劇が終了すると、なぜか店内の空気がおかしなものに変わる。それは、ビラを見た“心は乙女男子”が入店したせいもあるだろう。 予想を反してこの寸劇が評判を呼び、店を出た客達の口コミが広がると少し変わった嗜好の女性客も現れた。 期待に満ちた視線を衝立の向こうから感じ取りながらも、上手く立ち回れない尚衛は、先ほどまで自分が接待していた客を見送りに行く途中で仲間に絡んでみようかと頑張ってみたが、気持ちばかりが先走ってしまい空回っていた。 それならばせめてお客様の心に残る言葉でも、と声を振り絞る。 「またいらして下さいね。貴方様の笑顔に再びお会いできましたら、う、嬉しい…ですっ」 少年らしい初々しさを漂わせる上ずった声。 「次に会った時、尚衛くんが別のひとの色に染まってないことを祈るわ」 年上の女性が心配そうに言う。 誰にも染まっていない――そこが女性の心を掴んだりもするのだが、女性経験不足の尚衛には深すぎて理解の範疇を超えていた。耳の付け根まで真っ赤にしながら、ここまで言えたのは拍手喝采ものだ。この出来具合を尚衛自身が納得しているかどうかはさておき、馨には少々衝撃的だったようだ。 (「尚衛くんが、できた。尚衛くんができたよ。仲間だと思ってたのに」) 置いてきぼりを食った気分らしい。 さて、あえて入店した乙女男子のお相手は清顕とエルディンだった。互いに別の衝立の向こうへと消える。 清顕を指名してきたのは少し小柄の青年。清顕が別の客の要望に応えて、エルディンと少し絡んだことがあったのだが、どうやらそれを見ての指名らしい。 (「お客を自分の大事な女性だと思って接客するつもりだよ。そう、恋してるみたいにね‥‥この場合男性なんだけどね」) 素早く仮初の笑顔を張りつけた。青年にとって何物にも代え難い極上の笑顔を―― 席に着いてから一言も言葉を発しない客に、エルディンは器用に茶を点てると、つ、と目の前に差し出した。 小さく頷いて碗を取ると、作法に則り、茶を一口含む少年のその所作は見惚れてしまうほどに美しかった。 ただ沈黙の時間だけが過ぎていく。ようやく口を開いた神父は、少年の手へ自らのそれを乗せた。 「私としたことが同性に見とれるとは。一つ一つのしぐさが私の心を揺さぶるのです」 神父の精霊スマイルは少年の為だけに降り注いだ。 (「‥‥っ」) もはや馨に言葉はなかった。 名残を惜しむ少年を見送った後、愛らしい小袖を纏った女性に指名されたエルディンは、破壊力の増した甘い言葉で女性の心を翻弄させた。少年の心をも虜にしたのだから、まさに愛の殉教‥‥宣教師。 ある種、聖職者にあるまじき行為にも見えたが、 「あなたの瞳に映るのは私だけでいい、私だけを見てください。でなければ私は全世界を嫉妬してしまいそうです」 本音が見え隠れしている、と気づいたのは事の成り行きを初めから見ていた馨だけだろう。 一際通る流麗な声が、衝立の奥から聞こえた。勉強の為、馨は急いで向かう。 現役ではないとはいえ、かつて教鞭を取っていたエグムの声はよく通る。彼の優しく慈愛に満ちた微笑が今、一人の老婦人に向けられていた。白髪交じりの髪は綺麗に結い上げられ、季節に合わせた帯止めの洒落たあしらい方は上品である。 年甲斐もなく、とはにかむ婦人にエグムは、 「常に輝きは変わるもの……比べられる様なものでは到底ありません。貴女は、今、そのお姿こそお美しい」 じっと目をみつめて話すエグムに、婦人は小さな声を立てて笑った。 「若い方にそう言って頂けると嬉しいわ。澱みのない真摯な声。貴方、ほんとうに素敵な方ね」 友人を誘ってまた来るわ、と老婦人は満足そうに店を後にした。そして確かに友人を連れて来店してくれたのだが。 「私でよろしければお相手いたしますよ。――何名様でも」 愛すべき生徒の為頑張りましょう、と厨房の片隅でエグムが泣いたとか泣かなかったとか。 客に琥珀を取られたアルマが凛と合奏していると、ふいに声を掛けられた。髪の短い、活発そうな若い女性だった。 凛に承諾をもらい、卓へ向かう。 「ね。訊いてもいい?」 客が椅子に座るやアルマが訊ねた。なあに、と女性が答える。 「僕と一緒にいる時、他の人見ないでいてくれる?」 もちろんよと彼女が答えると、 「良かった! だって僕ばっかりお姉さんの事を想ってるなんて‥‥寂しいからね」 「アルマくん、可愛いっ。見た目通りだね」 彼女はアルマのふさふさな尻尾が触りたくて指名したらしいのだが、思っていた以上にアルマが可愛い事を口にするものだから卓に突っ伏して悶絶している。 「尻尾? イイよ。じゃ‥‥お姉さんにもっと、近付いてイイ?」 細い指先を顎先にあてて小首を傾げると、もう一度訊ねた。 「ね。傍にいってもイイ? イヤって言わないよね?」 甘えた声と拗ねた顔は、アルマの最終最強兵器だ。誰も逆らえない。 厨房が忙しくなると、由樹はこれ幸いとばかりに助っ人に入った。 (「人付き合いが苦手ちゅうか‥‥特に女子はどう接してええかよう分からん」) 由樹もこれを機会に苦手克服を目指していたが、なかなか思うようにはいかなかった。つい楽な方へと逃げてしまう。 「央さん、声がかかってますけど」 馨がおずおずと指名を知らせに来た。 「あぁ、アンタか‥‥ま、気ィ楽に。楽しんでったらええ」 馨の肩を二三度叩き、覚悟を決めて卓へ向かう。緊張し過ぎて仏頂面が一桁上の強面になっていた。 衝立から顔を出すと、客がビクつくように椅子ごと後ろへ下がった。よほど由樹の顔が恐ろしく見えたらしい。 「‥‥や。そないに怖がらんと‥‥凹むわ‥‥」と溜息を吐く。 来店年齢ギリギリの少女は、慌てて謝った。ビラ配りの時のミニ饅頭が美味しくて、それを作った由樹と話がしたくて指名したという。 「そうなんや。言うたかてアレ、ぜんぜん凝ってへんよ?」 謙遜してみせるが内心はやはり嬉しくてたまらない。それが自然と表情に表れると、少女も釣られるように笑った。 「笑うと雰囲気が変わるんですね。素敵です」 少女は頬をぱっと赤らめると俯いた。 「なあ。顔を上げてくれへん?」 由樹の声が少し低くなった。抑揚のない冷めた声。少女が驚いて顔を跳ね上げさせると、そこには安堵したように目を細めて笑う由樹の顔があった。 「下を向かれたままなんは寂しいやろ。それとも、どこも向かへんようにて、こうやって俺が押さえとったらええんやろか?」 少女の頬を両手で覆い、 「誰も見んとって。お前だけやで、こんな事言うのは。‥‥これは本気や」 夕日のように燃える橙色の由樹の瞳にみつめられ、囁かれ、少女は恋の鈴をかき鳴らしながらあえなく失神となった。 山の稜線が影絵のように紺に染まる空へ浮かび始める頃、大盛況だった浪漫茶房は閉店した。 店員から囁かれる甘い言葉や愛らしいおねだりが、今日一日だけのものだと知った客達からは惜しむ声が多く上がったが、元々ここは凛のご贔屓が経営している茶店である。 惜しまれつつも潔く閉店すると、後片付けの終わったフロアで馨の反省会が開かれていた。 「とにかくスゴイの一言です。どうして皆さん、そんなにスラスラと言えるんですか」 「言葉に貴賎はありません。心から相手に告げる。それだけで伝えることはできますよ」 はあ、と溜息を吐く馨にエグムが言う。 「‥‥あれで良かったんかいな‥‥」 一人でひっそりと反省会を開いていた由樹がぼそりと呟く。 「ぼ、僕も精一杯頑張ってみましたっ」 馨とほぼ同じ立ち位置だったにも関わらず、明らかな成長を見せた尚衛。 「甘いセリフ。言ってないよね」と厳しいのは凛だった。 「言わないと帰さないよ」 じっと開拓者達の視線に晒される中、馨は――。 「あの」 なぜか馨の脳裏をよぎったのは、派手な小芝居を打っていたライディンだった。彼の前へと歩み寄り、 「貴方が作ったくりぃむ水饅頭あらもぉど。とても美味しそうで‥‥これからもずっと僕の為に料理を作ってもらえませんか」 一瞬、固まったライディンだが、 「得意料理はモヤシプリンだけど‥‥って。え、いきなりのぷろぽーずぅ?!」 と声を上げて大笑い。 頭を抱える凛をよそに、馨は自分のなにが間違っていたのか、まったく理解できていないようだった。 後日。 旅一座「昼顔」の演目がなにげに怪しげな脚色で盛況だったことを、開拓者の彼らは知らない。 |