ザ・チャンピオン 〜真なる名刀1

ザ・チャンピオン 〜真なる名刀1

|

■シリーズシナリオ担当:マレーア 対応レベル:7〜13lv 難易度:やや難 成功報酬:3 G 80 C 参加人数:10人 サポート参加人数:6人 冒険期間:05月05日〜05月10日 リプレイ公開日:2005年05月10日 |

|

●オープニング

パリの街を貫いて流れ、古来よりこの地域の流通の要である母なる河・セーヌ。河のほとりには多くの船宿が軒を並べ、日も暮れてしばらく経つと、街に集まった商人達は、その貴賎を問わずそこに集い、その日の市場の動向や物流の状況など、明日の商売のための情報交換に花を咲かせるのだ。今日も酒場のどこかで。馴染んだ暖かい料理と手ごろな味の酒を前に、賑やかに言葉を交わし始める。

「よぉ、ここんとこ御無沙汰だったな。調子はどうだい?」

「ふん、まあぼちぼちな。儲かったというほどじゃねえが、懐が凍えるって程でもねえや」

「そりゃ、良かったな。で、最近のこの街の景気はどうだい?」

「そうさね‥‥そう、近々貴族の子息衆が集まって、『刀の品評会』をやるってえ話だよ」

「『刀』だ?」

「おぉ、いわゆるジャパン製の剣、『日本刀』ってヤツだね。青年貴族の‥‥えぇと何てったかな‥‥ガリスだかガルスだか、そんな名前の兄ちゃんが提案したらしい。貴族の子息連中が、それぞれ独自に『日本刀』を持ち寄って、品評会をするらしいぜ。国王陛下に献上しても恥ずかしくないような逸品を持参ってことらしい」

「ふぅん。ま、それでわかった。最近武器を扱う連中が妙に張り切ってると思ったら、そういうことだったのかね」

「そうらしいネ。何せ相手はお貴族様だ。払いは間違いナイし、しかもブツが『日本刀』ともなれば、かなりのお値段が期待できる。上手いこと気に入られれば、大儲け間違いナシってことヨ」

「噂じゃあ、ヴォグリオールの跡取りがすこぶるつきの『名刀』を手に入れたって話だぞ。かの刀工、アレキサンドロ・マシュウが居なければ、陛下のお抱え鍛冶になっていたかも知れないと評判だった名人が鍛えたヤツで、武具の収集にかけてはノルマン一、二を争う蒐集家が所持していた、折り紙つきのカタナらしい。『品評会』まであと半月そこそこ‥‥これに勝るカタナを他の連中が入手するのは、ちょっとムリじゃないかってもっぱらの話だぜ」

「ヴォグリオールの跡取りって‥‥ああ、あの『モンマルトルの帝‥‥むぐ!」

「シーッ! いくらドラ息子でも一応お貴族様なんだから! なるほどねえ。てことは、その跡取りが勝つ、ってのが、大方の予想なのかい?」

「聞こえてくる噂ではね。たださ、このところ貴族街では、妙な盗賊が横行してるだろ。あの、『名刀』『名剣』と呼ばれる剣ばかりを狙うヤツがよ」

「ああ。家人には手を出さず剣だけを狙い、しかもモノによっては盗んでいかないって言う奇妙な奴だろ」

「ここまで噂になってンだ。そいつがヴォグリオールのお邸を襲う日もそう遠くねぇんじゃねぇかっていう奴も多いね」

「むしろ跡取り息子のお仲間は、『襲われてしまえ』って、内心では思ってんでねえの」

「そいつぁ、違いねえや。お貴族様なんてな、一種妖怪みてぇなモンだしな!」

ある意味的を射た意見に、酒場はどっ、と陽気な笑いに包まれた。

「‥‥で。ナンでボクがこいつを預からなきゃならないのか、理解に苦しむんだけどね」

貴族街で一、二を争う規模を誇るヴォグリオール邸。その一角にある館で。朱塗りの太刀掛に据えられた一振りの日本刀を前に、館の主の少年は仏頂面を隠さず呟いた。

「アルシオン様の仰るには、自分の館は女手が多いので万一のことがあったら問題だと。例の、剣盗賊でございますね。確かにあちらの御館には、行儀見習いで預かっている貴族の子女の方々もそれなりにいらっしゃいますので‥‥」

「愛する弟であるボクはどうなってもいいっての? たく、あのクソ兄貴、また厄介事押し付けてくれて!」

忠実なる老侍従の返答に、少年・オスカーは鼻息も荒く吐き捨てる。

「で、いかがなさいます?」

「そりゃ、対策を講じないわけにはいかないだろ‥‥。こうなったら品評会の当日まで、しっかり守り抜いてやろうじゃないの。とゆーわけで、メシエ。警護人の手配よろしく」

「かしこまりました」

老侍従が恭しく一礼する。彼が冒険者ギルドに必要な手続きを取るべくその場を去ってから、オスカーはそっと、太刀掛の刀に手を伸ばした。繊細で優美な外見に反して重厚な重さを腕に伝えてくる刀の鞘を、オスカーは慣れた手つきで一気に払う。曇りひとつない刀身が、鋭く光を跳ね返した。

「名刀、ねえ‥‥」

反射した光が目に入ったのか。ぽつりと皮肉げに呟き、オスカーは目を細めた。

●今回の参加者

ea1565 アレクシアス・フェザント(39歳・♂・ナイト・人間・ノルマン王国)ea1603 ヒール・アンドン(26歳・♂・神聖騎士・エルフ・ノルマン王国)

ea1625 イルニアス・エルトファーム(27歳・♂・ナイト・エルフ・ノルマン王国)

ea1661 ゼルス・ウィンディ(24歳・♂・志士・エルフ・フランク王国)

ea1681 マリウス・ドゥースウィント(31歳・♂・ナイト・人間・ノルマン王国)

ea4426 カレン・シュタット(28歳・♀・ゴーレムニスト・エルフ・フランク王国)

ea4792 アリス・コルレオーネ(34歳・♀・ウィザード・エルフ・フランク王国)

ea4857 バルバロッサ・シュタインベルグ(40歳・♂・ナイト・ジャイアント・フランク王国)

ea6707 聯 柳雅(25歳・♀・武道家・人間・華仙教大国)

ea7509 淋 麗(62歳・♀・クレリック・エルフ・華仙教大国)

●サポート参加者

麻生 空弥(ea1059)/ セシリア・カータ(ea1643)/ サーラ・カトレア(ea4078)/ セルミィ・オーウェル(ea7866)/ アルフレッド・アルビオン(ea8583)/ ルシファー・パニッシュメント(eb0031)●リプレイ本文

●品評会と剣盗賊冒険者ギルドではある意味『お馴染み』になりつつある『箱入息子』の依頼。兄から預けられた『名刀』を警護せよ、というこの依頼を受け、ヴォグリオール邸内のオスカーの館には、今回は総勢10名の冒険者達が集った。

顔合わせを兼ねて早速サロンに一同が集い、対策を練り始める。

「さて、と。では依頼内容を確認します。今回の我々の役目は、あなたが兄上から預かった名刀を、品評会当日まで噂の剣盗賊から護ること‥‥で間違いないですね?」

「うん」

マリウス・ドゥースウィント(ea1681)の問いに、依頼人である少年・オスカーはあっさりと頷く。

「とりあえずボクとしては、預かった刀が品評会の日まで無事なら何も文句はない。そのためにはどうするのか、は、全面的にキミ達に任せる。好きにやっていいよ。何かボクにできることや、して欲しいことがあったら遠慮なく言ってくれていい。ただし、無い袖と振るべきじゃない袖は振らない。その点のみ心して置いてね」

「‥‥わかりました」

喰えないお子様であるのは、相変わらずのようだ。苦笑まじりに肩を竦め、集まった仲間にマリウスは視線を移す。

「と、依頼人の了承も得られましたので。早速対策を練りましょう。まず気がかりなのはやはり、噂の『剣盗賊』ですね」

『名剣』『名刀』と呼ばれるものを狙い、家人には手を出さず、モノによっては盗んでいかない、という奇妙な盗賊。この珍妙さが、噂好きのパリ市民に面白がられているわけだが。あいにく『噂』レベルでわかるのはそこまでだ。一体どんな盗賊なのか、何を狙い、どんな手段で以って獲物を狙うのか――そういった点がわからなければ対応の仕様が無い。

「最も多いのは、目的のものが保管されている場所から離れたところで何らかの騒ぎを起こし、そのスキに侵入、という方法のようです。その手段というのも小火を起こしたり、何か大きな音を立てたりと、必ずしも『魔術でなければならない』というものではないとか。勿論だからといって、相手が『魔術を使わない』とは断言できませんけどね」

淋麗(ea7509)がここに至るまでに調べて得た情報を伝える。同じくこの依頼を受けるにあたり、早速盗賊について調べていた聯柳雅(ea6707)も口を開いた。

「盗賊として腕は決して悪くないようだな。襲った手口から考えるに、かなり丁寧に下調べを行ない、実行しているようだ。手段として家人を脅すことも時にはあるらしいが、あくまで『脅し』らしく、盗賊とは思えないほど馬鹿丁寧というか、紳士的だったという者までいる。実際、強く抵抗されると、それ以上は何もせずに逃げているらしい」

「と、いうことは。件の『盗賊』は、男性であるということですよね?」

ヒール・アンドン(ea1603)が言う。柳雅がそれに頷いた。

「『紳士的』だったと言うしな。いくつかある目撃談によると、『剣盗賊』は中肉中背の男らしい、とのことだ。もっとも、顔を見たという話はない。どうやら、活動中は覆面をつけているようだな。あと、侵入は夜間――深夜のみだ。昼間に現れた、という例は今のところない」

「まあ、一応『盗賊』ですからね。それはそうでしょう」

「ともかく、相手が何であれ『刀を守ること』が今回の私たちの役目です。ひとまずは、『魔術を使う』ことも考慮して護衛に当たった方が良いでしょうね」

これはカレン・シュタット(ea4426)。もっともな意見に一同が頷いた。幸い、今回集まった仲間には魔術師も多く、自身が魔術を操ることは勿論、スクロールも豊富にある。上手く立ち回れば対応できることだろう。

「そういえば。その『盗賊』は単独犯なんでしょうか?」

ゼルス・ウィンディ(ea1661)が、ふと呟く。麗と柳雅は一瞬顔を見合わせ、それから首を横に振った。

「さあ、そこまではまだはっきりとは。しかし、侵入を実行しているのは一人のようです」

「しかし下調べを行なっているのが間違いないなら、そういった点での『共犯者』は存在する可能性があるな」

バルバロッサ・シュタインベルグ(ea4857)が言う。

「どうやら『剣盗賊』については。まだ情報を集めた方がいいですね。その上で品評会の日まで、護衛を行なうと」

「提案なんだが、この『護衛』の情報を噂として流す、というのはどうだ? 下調べを入念にする相手なら、当然護衛についても調べるだろう。護衛の方法まで馬鹿正直に流すことはないが、少なくとも『護衛』が着いている厄介な一件だと知らしめれば、それが抑止力にもなる」

「ふむ、悪くない意見だな」

アレクシアス・フェザント(ea1565)の意見に、イルニアス・エルトファーム(ea1625)、そしてバルバロッサが頷く。

「実際にどういう手段で護るかはこれから詰めるとして。確かに、『腕利きでもリスクの方が大きい』と、賊や観客‥‥第三の賊に思わせるのは有効だろう。俺はアレクシアスの意見に賛成だ」

「わかりました」

マリウスが頷く。

かくして、ひとまず打つ手は形になった。まず、問題の『刀』の護衛をメインに、それを狙うだろう『剣盗賊』についての更なる情報を集め、一方で牽制と抑止力として、護衛の件を『噂』としてパリの街に流す。

護衛に関しては相手が魔術を使用する場合も考慮した手段で行ない、かつ内通者がいないかどうかも調べる。

「‥‥ということはボクの役目は、この館の見取図と造りをキミ達に教えることと、ダミーの刀の準備だね?」

話し合いがまとまった時点で、それまで一言も口を挟まず、ただ話を聞いていたオスカーが言う。

「はい、お願いします。それと護衛の間私達が使用する部屋は、なるべく『刀』を保管する部屋の近くにお願いします。その方が、色々都合がいい」

「了解」

「それにしても‥‥」

話し合いがまとまったところで、イルニアスがポツリ、と呟く。

「剣盗賊の横行が噂になっている昨今に、『刀』の品評会とは。提案者の意図とはいかなるものなんだろうか?」

「それは、確かに気になる点ではありますね。ただの偶然か、それとも品評会そのものが盗賊に関係しているのか‥‥いえ、今の段階で判断するのは早計、ですね」

呟きに併せるように、ゼルスもまた訝しげに言う。

確かに、今回の件は色々不審な点がある。『刀の品評会』開催と『名刀』『名剣』と呼ばれる剣ばかりを狙う盗賊の出現。これらには何か関係があるのではないか?

これがどちらか一方ならわかる。しかし、二つの事態がこう揃うのはタイミングが良すぎる、と感じた。只の貴族の暇つぶしならいいが、丸ごと陰謀だったら面倒な事になる。

「その点についても少し、調べてみる必要があるかもしれませんね‥‥」

ただ、これは、依頼である『名刀の護衛』とは何も関係のないことかもしれないが。ちらり、とマリウスが依頼主の少年に視線を向けた。オスカーはその視線に、おどけたように肩を竦める。

「ボクは言ったよ。刀さえ無事なら、何をどうしようとキミ達に任せる、ってね」

「――わかりました」

少年の鋭い返答に舌を巻きつつ、マリウスは丁寧に一礼した。

●噂は踊る

依頼遂行の日々が始まった。

現状の情報では、『剣盗賊』が現れるのは基本的に夜、ということだったが。だからといって昼が安全である、という保証もない。故に警護は交代で、昼夜を問わず行なうことになった。ヒールとバルバロッサの提案をもとに、「本物」以外にいくつかの「ダミー」を用意し、かつ保管する部屋を日毎に移し変える。昼間は「刀」を保管している部屋に近寄る者に特に注意を払い、必要とあれば麗が魔術をもって調べる。夜はやはり、探知系や罠などの術に秀でた魔術師達が主体となる。

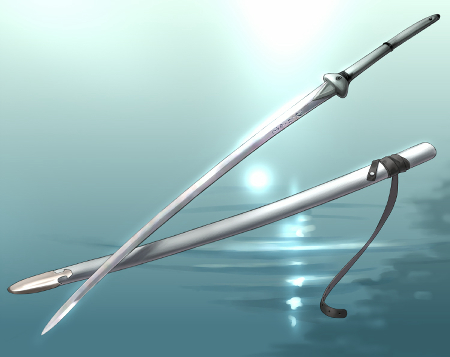

噂にのぼる『名刀』とはどんな刀なのか。警備するものでもあるし、一度実物を見てみたい、と乞うイルニアスの意向を受けて、兄アルシオンの許可を得たうえで、冒険者達には問題の『名刀』が公開された。

「これがその刀、ですか。‥‥確かに美しい刀ですね」

感嘆したように、イルニアス。日本刀。西洋の剣には無い滑らかな曲線を描く、異国の細身の剣。その様は実に繊細で優美で、まさしく芸術品と呼んでも差し支えない。しかしその内には、鉄をも切り裂き、岩をも砕く力を秘めている、とさえ言われているものだ。

「『名刀』と言われるだけものものです。やはり、切れ味はかなりのものなのでしょうね?」

「おそらくは。アルシオン殿自身、武芸に秀でた方だと伺っていますし、そんな御仁が商人の口先の説明だけで納得しているとは思えません。自分で確かめたうえで入手されているはずです。‥‥ここで私達がそれを試すわけにはいきませんけどね」

マリウスの言葉に、アレクシアスが頷く。無礼か、とも思ったが念のために、問題の刀の『銘』を確かめさせてもらった。『イグニス=アレシウス』。この名はおそらく、目利きと言われる者なら一度は聞いたことがある名だろう。かの刀工アレキサンドロ・マシュウにこそ及ばないが、かつては数多の武芸者達から奇才の鍛治師と謳われた名匠だ。ただし残念なことに、既に故人となって久しい。

蛇の道は蛇。『刀』のことは『刀』をよく知る人物に聞くに限る。そう思ったアレクシアスは、警護の時間の合間を縫って、以前の事件で知り合った武器職人の元を訪れた。名匠アレシウスのことにしろ、件の剣盗賊のことにしろ、何かより深い情報を持っている可能性がある。

果たして、その推測は正しかった。

「――何だって? 例の『剣盗賊』が狙っているのは、アレシウスの作品なのか?」

驚愕するアレクシアスの反応を楽しむように、その武器職人は火に灼けた顔をくしゃり、と崩して頷く。

「さよう。ワシら職人の間では暗黙の了解さね。今噂の『剣盗賊』とやらが狙っているのは、名工アレシウスが鍛えたと言われる刀剣ばかりだ。もっとも、ヤツの剣ならば必ず盗んでいっている、というわけでもないらしいがの」

「それは、どういう?」

「さてね、そこまでは知らんよ。おそらくアレシウスの作り出した刀剣の中に、その盗人にとってはまた別の意味があるモンが含まれているのじゃないかねぇ‥‥わからんでもないがね」

「――?」

首を傾げるアレクシアスに、武器職人はくつくつと笑う。

「お前さんは騎士じゃ。騎士には騎士の誇り、ちゅうもんがあるだろう? それと同じことさね。わしらはしがない武器職人じゃが、職人の誇り、ちゅうものがある。そういうことさ」

「職人の誇り‥‥」

『剣盗賊』が狙うアレシウスの、更にその中で何らかの『意味あるもの』。それが一体何なのか。武器職人は薄々気付いているようだが、それを聞き出すには時間がかかりそうだ。

アレクシアスはため息をつくと、職人に礼を述べ、彼の仕事場を後にした。ひとまず、このことを仲間に知らせておかなくては。『剣盗賊』の狙いがアレシウスの刀剣なら、その作品である自分達の守る『名刀』は、確実に奴に狙われていることになる。

日本刀の『品評会』を執り行う――このことを提案し、そして実行に移したのは、ガルス・サランドンなる青年であった。サランドン家の跡取りで、年の頃はオスカーの兄、アルシオンとほぼ同世代になる。

「ということは。お二人の関係は、以前の『決闘』騒ぎのときの相手だったクロード様とオスカー様のような間柄、と考えて良いのでしょうか?」

しかしマリウスの問いに、オスカーは皮肉げに笑う。

「さあ、どうだろ。状況的にはまあ同じようなモンだと思うけど、兄上ぐらいの年齢になるとねえ‥‥色々あるからねぇ」

「――なるほど」

意味ありげな返答に、イルニアスも苦笑した。貴族社会の同世代の若者。おそらくお互いに親交もあり、知らない仲というわけではない。だが彼らの間を取り持つのは、『友情』という麗しいものだけではない。そういうところだろう。

「剣盗賊の噂のあるこの時期に『品評会』を行なう――。例の盗賊に『名工アレシウスの刀剣』という確固たる狙いがあった以上、なにか関係があるか、とも思ったんだが‥‥」

「今のところそんな様子はありませんね。とりあえず、その青年貴族の方と今回の『剣盗賊』自身には、特に関係はないようですよ。それと盗賊が盗んでいるのが『アレシウスの刀剣』とされるものなのは間違いないんですが、盗んだものと盗まなかったものと、一体何が違うのか‥‥それについてはまだわかりません」

警護の合間に、懇意にしている仲間達と情報収集に勤しんでいたカレンが言う。

自分達が刀の警護を始めてそろそろ三日目になるが、今のところ問題の『剣盗賊』が、ヴォグリオールの邸内に入り込んできた、という気配はない。ゼルスが行なった『ムーンアロー』の特性を活かした調査にも反応がないし、昼のうちに刀を保管してある部屋に近付いた人物にしても、これといってあやしげな者は今のところ見つかっていない。

「私達が流した護衛の噂についてですが、まあ‥‥噂らしく少々尾ひれがついた形でパリの街に広がってるみたいですね。噂を鵜呑みにすれば、『ちょっとやそっとじゃ忍び込めない』鉄壁の要塞ですよ、ここは。例の盗賊が、この噂に上手い具合に引っかかってくれるといいのですけどね。ただ‥‥」

「ただ? 何か気になることでもありましたか? ヒール」

「いえ‥‥この『品評会』に関する噂を集めてて思ったんですけど。ちょっと、アルシオン様が『名工の刀を入手した』という噂が、広まりすぎてるような気がしたんです。なんというか‥‥今回は『品評会』なんですから、他にも『名刀』と呼べる件を集めている方々がいらっしゃるってことですよね? だったら他に品評会に参加なさる方がどんな刀を入手しているのかも、もっと聞こえてきてもおかしくないと思いませんか? 確かにアルシオン様が入手した刀は、ノルマンで一、二を争った名工の作かもしれません。でも剣盗賊の例もあるように、『アレシウスの刀剣』は決してこれ一本というわけではないし、名工だって彼一人というわけじゃないでしょう。実際、話を聞いてみると、『品評会』に参加することになっている子息の中には、本国ジャパンから日本刀を取り寄せた方もいるそうです。でもどれも、アルシオン様のコトほど噂になってない」

「‥‥ふむ」

「『噂』は『流せる』ものですからね。今回私達がしているように。‥‥今回の『品評会』、やはり何か裏があるのか」

マリウスが顔をしかめる。今回のこの件には、最初から何やら不穏な気配がある。差し出口かとは思ったが、個人的にガルス・サランドンについても調べているマリウスだったが、今のところ不審に繋がるような情報はない。ここしばらく、多くの武器商人や蒐集家達と接触を持っているのは確かだが、彼も『品評会』に出席する以上、即あやしい、とは言いきれない。

「――貴族の世界というのは虚実がクルクル踊っています。刃筋正しい居合いのようにスパッ、と行かないのが面倒ですね」

思わずため息とともに呟いてしまった。マリウスのこの言葉を聞き、オスカーが愉快そうに片眉を跳ね上げる。

何だか、悪戯のタネを見つけた悪童のようだ。アリス・コルレオーネ(ea4792)が率直にそう感じた後、にまっ、と笑みを浮かべてオスカーが言う。

「じゃあ、ちょっと面白いコト教えてあげる。その、『品評会』を主催してるガルス・サランドン。彼、ボクの兄上と同じくノルマン貴族の次世代に当たるわけだけど。こういった跡取りに関しても、現役貴族連中の間で派閥が出来てるのは知ってるよねえ? 例えば、ボクを勝手に『奇将』呼ばわりしている、どこぞの酔狂親父みたいに」

「はあ‥‥」

酔狂親父、とは、誰あろう名高き『傭兵貴族』アレクス・バルディエのことである。ノルマンの表裏で名を轟かせる老獪な傭兵貴族も、この少年にかかってはただの『酔狂者』に成り下がるらしい。

「で、当然問題のガルス氏にも、そういうバックボーンはいるんだけどね。今のところその最有力者の一人は、ノアール・ノエル卿だよ」

「――!」

「ノアール・ノエル卿? それって、反バルディエ派の筆頭では!」

「まさか‥‥アルシオン様の支持者の中には、かのバルディエ卿も含まれるのか?」

驚愕したように訊ねるアレクシアスに、オスカーは首を横に振る。

「いいや。表立ってはそんなことはないよ。だってあの酔狂親父がこの家でイチ押ししてるのは、どういうわけかこのボクだもの。でもこの家の後継者は今のところアルシオン兄上で。‥‥見ての通りボクと兄上は、決して仲が悪いわけじゃないからね」

さて、これの示すところは何でしょう?

困惑する冒険者達を前に、『箱入息子』はそう言いたげににんまりと笑った。

●飛んで火にいる夏の虫?

『刀』の警護の任に着いて、そろそろ5日になる。正確には、この夜が明ければ5日目だ。

この夜の警護の担当はバルバロッサとアリス、麗と柳雅。他にトラップや探知系の術を用いる関係上、カレンとゼルスが控えについている。他のメンバーは与えられた部屋で休息しているが、最初に申し合わせたとおり、その部屋の位置は『刀』を保管してある部屋に程近い。異変を察知した後即行動すれば、十分に対応できる。

「さすがの『剣盗賊』も手を出しかねる、ってことかしらね‥‥ん?」

幾度目かの魔術による視認。魔術によって高められ、通常は視えぬ場所を捉えることが出来るようになった目に、ふと影が映る。

その影は広い邸内に配された建築物や植え込みを巧みに利用して、さりげなく、しかし確かにこの館に近付いてくる。

「――バルバロッサ!」

「ほう、来たか。なかなか度胸のある奴だな」

にやり、と愉快そうに笑い、バルバロッサが剣を手に立ち上がる。警護の噂はかなり大仰に伝わっているし、まともな神経ならばその『リスクの大きさ』から避けても良さそうなものだが、この盗賊は敢えてそれをしなかった。つまり、彼には何か『信念』があって、このような行動に及んでいるのだろう。面白い。

――さて。今晩は俺達の方が囮なわけだが。果たして気付くかな?

彼が守る部屋には確かに刀があるが、それは真の『名刀』の方ではない。もともと自分は目立ちやすい。ならば囮役が向いている。

果たして。侵入者は手近な窓を音もなく飛び越え、回廊を彼らのほうに向かって慎重に進んでくる。が。彼らの姿を見咎めたのか、それとも他に理由があるのか。ひたり、と足を止めると、いきなり踵を返した。

「! 拙い!」

侵入者が向かった方向には、本物がある。咄嗟にアリスが印を組み、魔術を発動させようとした。それを止めるバルバロッサ。

「待て、あの先には罠がある。心配はいらん」

ライトニングトラップ。侵入者を電撃で打ち据える風の魔術師の罠。それは術者の意図を忠実に発現させた。白い電光が夜闇に閃き、侵入者の身体が弾かれたように震える。くぐもった悲鳴が聞こえた。

しかし。侵入者は何とか体勢を立て直し、壁を蹴って、巧みにその罠の範囲から逃れて走り出す。本物が安置された部屋へと向かって。

「追うわよ、バルバロッサ。盗賊め、盗めるものなら盗んでみるがいい!!」

走り出すアリス。可能であれば『アイスブリザード』なりぶつけてやりたい所だが、仮にも屋内で範囲魔術を乱発するわけにもいかない。かといって『アイスコフィン』では距離が開きすぎている。

「そこまでだ、盗賊!」

騒ぎを聞きつけ、現れた柳雅が侵入者の進路を阻むように姿を現す。素早い身のこなしで、それをかわそうとする侵入者。しかし、柳雅のその動きこそが曲者だった。巧みに動きの軌道が逸れ、素直に行けばかわせるはずだった拳が綺麗に決まる。吹っ飛ばされ、背を強かに壁にぶつける侵入者。咄嗟に受身を取ったらしく体制はあまり崩れなかったが、さすがに電撃の罠に加えて今の衝撃である。すぐには動き出せずに、その場にうずくまる。

傍らの扉が開いて、顔を出したのは麗。彼女がいる部屋には件の『名刀』の本物が置かれており、今それは彼女自身が手に携えていた。

「どうやら、片はついたみたいですね?」

足元で呻いている侵入者を前に、麗が言う。最悪の事態を考えて刀の側に控えていたが。相手がこの状態ではそう心配もないだろう。

「油断は禁物だぞ。‥‥お前が、例の『剣盗賊』か?」

スキを作らないよう注意し、柳雅が訊ねる。アリスとバルバロッサもその場に駆けつけ、騒ぎを聞きつけたらしいほかのメンバーも、続々この場所に姿を見せ始めていた。

どう抵抗しようと、逃げることは出来ない。

そう判断したのか、しばらくうずくまっていたその侵入者は、素直に頷いた。

「まぁ‥‥そうだ」

げほげほと苦しそうに咳き込みながら、言う。

「わざわざ警護されている刀のところにやって来るとは、物好きな奴だな。何か理由でもあるのか?」

用心深く剣を突きつけながら、バルバロッサが問う。侵入者の男はそれには動じた風もなく、あろうことか顔を覆っていた覆面を自ら外した。下から現れたのは、意外にもそろそろ中年にさしかかろうかという男の顔だった。その素顔を見て、アレクシアスが怪訝そうな顔になる。この、火に灼けた肌の色は‥‥。

男は真っ直ぐに剣を向けるバルバロッサを見据えると、言った。

「薄々こういう結果になるんじゃないかとわかってはいたんだが、可能性がある以上ほうっておけなくてな。厚かましい言い草だとは思うが、頼みがある。――あんた達の依頼人に会わせてくれ。そして、例の『名刀』とやらを俺に見せてくれ」

「何だと?」

予想外の物言いに、その場に驚愕が走る。

「頼む。お前らが警護してる『名刀』を見せてくれ。その後は、俺を盗賊として役人に突き出すなり何なり、好きにすればいい。言っておくが、そうすれば絶対、お前達の依頼人のためになるはずだ」

●汝に問う――名刀、とは?

ひとまず依頼人であるオスカーを呼び、彼を中心に据えるような形で、『剣盗賊』と名乗る男を取り囲む。男は、自分が『賊』であるという自覚があるのかないのか、注がれる視線に怯みもしない。どっかり、と椅子に陣取り、堂々と名乗りを上げた。

「俺の名はシオン・ジェンセンという。一介の刀鍛治だ」

「ああ、やはり‥‥」

男の自己紹介にすんなり頷いたのはアレクシアス。素顔を見たときに薄々気がついていた。この、火に灼けた肌は、彼が懇意にしている武器職人と同じものだ。

「で? その一介の刀鍛治が、何故『剣盗賊』などと呼ばれるに至ったんです?」

「師匠の名誉を守るためだ」

「師匠――もしかして、名工アレシウスか?」

イルニアスの問いに、シオン、と名乗った男が頷く。

「師匠は立派な刀鍛治だった。鉄の塊に命を吹き込み、一本の刀に鍛え上げる偉大な人だった。俺も、師匠のようにありたいと日々努力している」

「で、それが高じて『剣盗賊』に? ‥‥話が通じないんですけど」

「違う。順番に話すから聞いてくれ。‥‥アレシウス師匠は、武芸者が武芸者たる武器を作り出す、ということに生命を捧げた人だ。師匠の願いはただ一つ。武芸者の助けとなり支えとなる武器を鍛え上げる。それだけだ。師匠の高名は師匠の実力だ。だが、晩年になるとやはり『名』ばかりが先行して、師匠が何のために刀を鍛えているのか、よくわかっていない連中までが師匠の刀を欲しがるようになってしまったんだ‥‥」

「ふむ、よくある話だな」

頷きながらバルバロッサ。『モノ』の持つ『名』を自分の実力とカン違いし、その『名』を手に入れるために。金に糸目をつけない輩はどこにでもいるものだ。名匠の鍛えた武器は、確かに優れた武器だろう。だが、その武器を真に『名器』たらしめるのは、その使い手なのだ。それを鍛え上げた鍛治師でも、それの所有者でもない。

「この家の跡取りが入手したという『名刀』だが。前の所有者は確かエフラム、とかいう蒐集家だったな?」

「そうですね。武器の蒐集家として有名な方ですが‥‥」

マリウスが言う。肯定の言葉に、シオンが表情を険しくする。

「それがクセモノなんだ。この中で、エフラムなんて名前の戦士のことを聞いたことがある奴がいるか? こいつは確かに『蒐集家』としては有名な奴だろうが、どこにこいつの名を語ってる武勇伝がある? 実際に刀を振るったという話を聞いたことがあるか? そんな奴の持っていた刀がどうして『名刀』だなんて言えるんだ?」

「‥‥‥‥」

「師匠は、自分の刀が武芸者の助けになることを誰よりも願ってた。だが、連中ときたら金に物を言わせて‥‥師匠の刀を自分の虚栄心のタネにしやがって! 俺は悔しかった。師匠の刀は、何より武芸の心を理解する人物にこそふさわしいのに。だから‥‥」

「まさか。そういった人達に対して、アレシウスの鍛えたものではない刀を渡していた、とか‥‥」

麗の言葉に、シオンはくしゃ、と顔をゆがめた。唇を噛み締め、うつむく。

「そうだ。今世間で『アレシウスの刀剣』と呼ばれている刀。あれの一部を鍛えたのは師匠じゃない。俺が師匠の弟子だったときに鍛えた刀なんだ。‥‥今にして思えば、軽率だった」

「なるほど。それで『剣盗賊』なんて真似をして、今、師匠の名前で通っている自分の刀を集めていたんですね」

「ああ。真相をばらしてしまえば、俺や持ち主ばかりじゃなく、師匠の名誉まで地に堕ちてしまう。だが見る奴が見れば所詮半人前が鍛えた刀だ。師匠の刀になど及ぶべくもない。アレシウスの実力とはこんなものか、と評されてしまうかも知れないと思うと、黙ってられなかったんだ。かといって、買い取るだけの金なんか、俺にはないし‥‥。恥ずかしながら俺、ガキの頃ぐれて、一時盗賊をしてたんだ。それで‥‥」

「うーん‥‥気持ちはわからないでもないですけど‥‥」

縮こまるシオンを前に、ヒールが困ったように言う。どんな理由があれど、『盗賊』は『盗賊』だ。罪を犯した以上、罰は受けねばならないだろう。しかし‥‥。

「話を元に戻そう。シオン、だっけ? 兄上の入手した刀が果たして自分の鍛えたものなのか、キミが見ればわかるの?」

オスカーが問う。シオンはそれに、力強く頷いた。

「勿論だ。俺だって師匠にこそ及ばないが刀鍛治の端くれ。自分がうった刀ぐらい、一目でわかる」

「わかった。――麗」

「はい」

促され、麗が手にしていた刀を差し出す。シオンがそれを手に取り、丁寧に鞘を払った。角度を変えてじっくりと検分し、銘を確かめる。

「‥‥やはり、な。これは師匠の刀じゃない。昔、俺が鍛えたものだ。幸いだったな。これを品評会になんか持ち込んでみろ。眼力がない奴だと、恥をかくだけだぞ」

「だがアルシオン殿は、武芸にも秀でた方だと聞く。おそらくその刀も自分なりに検分して認めたからこそ入手したのだと思うが‥‥」

これは柳雅。しかしシオンは、その言葉に首を横に振る。

「武芸に秀でているから、武器にも通じている、とは限らないな。もちろんご自身で試し、納得された上で入手されたんだろうとは思うが‥‥残念ながら、『名刀』というのは、単純に威力があるだけの刀のことではない」

「――なるほど」

オスカーが愉快そうに目を細める。

「どうやらこの『品評会』。キミの予想通り、只の貴族の暇つぶし、ってワケじゃなさそうだね。マリウス」

「そのようですね」

――そして、陥れられかけているのは、他ならぬあなたの兄上なんですけどね。

現れた『剣盗賊』と、『名刀』であることを否定された刀を前に。心底楽しげに笑う依頼人を見て、マリウスはそっとため息を落とした。

どうやら、事態は単なる『刀の警護』だけでは済まされないらしい。