【柳生武芸帖】夜叉

【柳生武芸帖】夜叉

|

■シリーズシナリオ担当:御言雪乃 対応レベル:11〜lv 難易度:やや難 成功報酬:8 G 76 C 参加人数:8人 サポート参加人数:2人 冒険期間:06月04日〜06月11日 リプレイ公開日:2007年06月15日 |

|

●オープニング

●乱が終わり、ジャパンには束の間の平安が訪れているように見える。

ここ上州にも――

数人の供侍に付き従われた峠を駕籠があがってくる。

数は二。板倉を治める野中重政と、彼の一子である行丸が乗っていた。

と――

突如、駕籠がとまった。先頭をゆく供侍が足をとめた為だ。

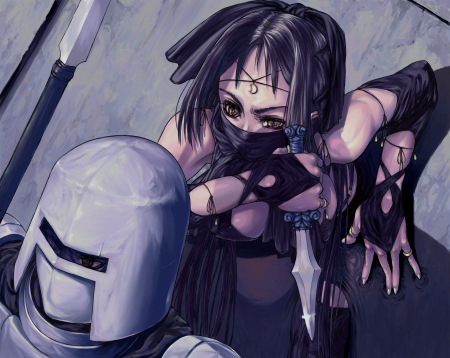

彼の眼前には一人の少女。

髪を無造作に束ねただけだが、その面ははっとするほど美しい。

憂いを秘めた黒目勝ちの眼。すっと通った鼻梁。花のような唇。まさに青春の美の結晶のような少女であった。

が、その身形は異様である。

膝上までの身動きしやすそうな着物をまとっていた。さらには腰に太刀をおとしている。

供侍の眼に一瞬不審の光がゆれたが、すぐにぶっきらぼうな口調で少女に命じた。

「野中重政様の駕籠である。どけ」

「‥‥」

少女は無言のまま道をあけた。と、見えた瞬間――

煌!

斬撃が疾った。

少女の眼にもとまらぬ一撃は、先頭の供侍を容易く斬り下げている。声すらあげえず、供侍は斃れ伏した。

その光景に、他の供侍達はあっと驚愕の声をあげている。数人、反射的に刀の柄に手をかけたのはさすがであった。

が、抜刀するまでには至らない。その隙を突くように、鮮血に半顔を真紅に染めた少女が襲いかかった。先ほどよりもなお鋭さを増した一閃は、未だ刀の柄に手をかけたままの二人目の供侍の首を刎ねている。

「おのれっ!」

他の供侍達が一斉に抜刀した。その瞬間――

樹上より三つの影が舞い降りてきた。大気に三筋の光の亀裂を刻みつつ。

ザンッ、と音たてて影が地に降り立った。

あげた顔は少女と同じ年頃の少年のものだ。そして、彼らの手にも少女のものとよく似た太刀が握られている。

一瞬後、鮮血がしぶいた。三人の少年達によって斬殺された供侍から噴出する血だ。

そうと他の供侍達が気づくより先に、地に片手と片膝ついた姿勢であった少年達が動いた。同時に少女もまた。

颶風と化して彼らは供侍達を襲った。それに対し、浮き足立ったままの供侍達はたいして抗することもできず、次々と斬殺されていく。まるで大根でも斬るような呆気ない殺戮だ。

最後の一人を斬り終え、襲撃者達は駕籠に駆け寄った。

「野中重政だな」

駕籠の戸を開け放ち、少年の一人が問うた。すると駕籠の中の男――野中重政は恐怖に色をなくした顔をあげ、

「そ、そうだ。お前達は何者じゃ」

と、問うた。

すると少年は瞳の奥に蒼い炎をゆらめかせ、たった一言――

「死ね」

告げると、すいと刃を突き出し、野中重政を刺し貫いた。

その間、少女はもう一つの駕籠の戸を開け放っていた。

「‥‥」

少女は黙ったまま、駕籠の中の者を見下ろした。

それは、まだ子供であった。おそらくは、まだ三歳にも満たないだろう。怯えた眼で少女を見上げている。

「行丸だな」

静かな声音で少女が問うた。すると子供――行丸は涙ぐんだ眼のまま、こくこくと頷いた。

瞬間、少女の眼の殺意の色がさらに濃くなった。すっと氷の光をおびる刃をあげる。

が――

少女の手が凍結した。

「どうした、さやか?」

少年の一人が問うた。しかし、さやかと呼ばれた少女はこたえない。ただ刃を持つ手に力を込める。

刹那――

別の一刀が疾り、 行丸の首を刺し貫いた。

「とうい!」

「ふん」

さやかの叫びに、とういと呼ばれた少年は冷笑で報い、さらに刃を押しすすめた。それにつれて、行丸の口からごぼごぼと血泡が噴き零れる。

「馬鹿が。何ためらってやがんだ」

口を歪めると、わざとさやかに見せつけるように、とういは行丸の首を斬り裂いた。

ふるふると降る蒼い月光をあびて、裸形の少女が泉の中に立っていた。

さやかである。滑らかな肌に水滴が滴っているのは、すでに水浴びをすませたからだろう。

「何を迷ってやがる」

嘲る声に、さやかが振り向いた。木に背を預け、一人の少年が立っている。とういだ。

「馬鹿が。俺達は良いことをしてるんだぜ。世を乱す奴を殺してんだ。いちいち気にしててどうするよ。俺は楽しくて仕方ねえがな」

「お前と一緒にするな」

落ち着いた別の声がした。とういと同じように背をむけた少年が立っている。名をながとといい、彼はちらりと泉に身を沈めたさやかに眼を遣った。

「がな、さやか。標的に同情するのは禁物だ。躊躇いは隙を生む。殺し合いの中で隙を作ったものに待っているのは破滅だけだぞ」

「まったくだ」

第三の声が同意した。三人目の少年で、名をろうという。

彼は他の二人と違ってさやかに背をむけるようなことはせず、にやにやしながらさやかを眺めている。

「戦の為に、俺達は孤児となった。そんな俺達が生きていくには、翁様の命じるとおりに殺しをやるしかねえ。拾って育ててくれた翁様の御恩に報いる為にもな。余計なことを考えたって仕方ねえんだよ」

「‥‥わかっている」

けれど――

さやかは唇を噛んだ。血が滲むほど強く。

しかし、胸の奥に転がっている痛みを誤魔化すことはできなかった。

同じ頃、江戸外れの小屋の中で老人と女が相対していた。

眼窩の落ち窪んだ老人はまるで骸骨のようで、対照的に女は妖艶であった。

「‥‥で、殺してほしいと?」

「ああ。大事な情夫を殺られたんでね。仕返しをしてやりたいのさ」

老人の問いに、女が表情を歪めながらこたえた。

「その情夫ってのは蝙蝠組の――」

云いかけた女を、老人が制した。そしてぞっとするほど気味悪い声で、

「詳しい話などどうでもよい。金さえもらえればな」

そして眼の奥にゆらりと鬼火のような炎をゆらめかせ、女を見つめた。

「では聞かせてもらおうか、獲物の名を」

●

「――夜叉を御存知ですか?」

冒険者ギルドの手代を前に、柳生十兵衛の使いである半助という若者が問うた。

「はい」

手代が肯いた。確か悪魔の一種であったはずだ。

が、半助はかぶりを振った。

「悪魔ではありません。殺し屋の名です」

「殺し屋?」

手代は小首を傾げた。夜叉という殺し屋の名など聞いたこともない。すると半助は、裏の世界の者しか知らぬ名だとこたえた。

「その夜叉が多羅尾半蔵様を狙っております」

「多羅尾様を‥‥」

その名に手代は聞き覚えがあった。確か目潰しを受け、蝙蝠組なる凶賊に狙われていたはずだ。

「その多羅尾様がどうして夜叉などに」

「蝙蝠組に縁ある者が雇ったようなのです」

云うと、半助は手代の前に金子をおいた。

「半蔵様は眼の治療の為に駿河に向かわれます。その道中の護衛をしていただきたく」

「承知しました」

肯くと、手代は筆をとりあげた。

●今回の参加者

ea2557 南天 輝(44歳・♂・浪人・人間・ジャパン)ea4734 西園寺 更紗(29歳・♀・浪人・人間・ジャパン)

ea5601 城戸 烽火(30歳・♀・忍者・人間・ジャパン)

ea5708 クリス・ウェルロッド(31歳・♂・レンジャー・人間・イギリス王国)

ea6130 渡部 不知火(42歳・♂・浪人・人間・ジャパン)

ea7767 虎魔 慶牙(30歳・♂・ナイト・人間・ジャパン)

ea7901 氷雨 雹刃(41歳・♂・忍者・人間・ジャパン)

eb5106 柚衛 秋人(32歳・♂・志士・人間・ジャパン)

●サポート参加者

南天 桃(ea6195)/ リュー・スノウ(ea7242)●リプレイ本文

●吹く風は爽やかで、濃い緑の匂いが含まれていた。

が、多羅尾道場を訪れたクリス・ウェルロッド(ea5708)と渡部不知火(ea6130)、そして柚衛秋人(eb5106)には、何故か氷の雫がまじっているかのように薄ら寒く感じられている。

まだ見ぬ夜叉。未だその名のみしか知らぬとはいえ、三人の冒険者としての卓越した感覚は、すでに凄惨なる戦いを予感していたのかもしれない。

「あれですか」

風に艶やかな金糸をなぶらせながら、クリスは蒼の瞳をむけた。その先、中庭にむいた縁で一人の侍がごろりと横になっている。

これが柳生十兵衛か?

三人の冒険者は顔を見合わせた。確信がもてない。

何故なら、その寝姿があまりにも開けっぴろげであったからだ。童子のようであまりにも無心で。とても稀代の剣豪とは思えない。

そこで秋人は悪戯心をおこした。すうと小太刀に手をかけ、練り上げた殺気を放つ。が――

殺気が十兵衛の身体を透過していく。まるで空行く雲でも相手しているかのようだ。

苦笑をうかべ、秋人は素直に十兵衛の名を呼んだ。

「‥‥夜叉か」

十兵衛の隻眼にやや昏い光がゆらめいた。夜叉と名乗る暗殺者集団については、裏柳生の一人である半助から聞いていたからだ。

曰く、夜叉の正体が十四、五歳の少年であること。

曰く、全員が孤児であったこと。

「まだ子供で、しかも孤児なぁ‥」

溜息とともに不知火が独語した。その眼の底に炎がたゆたっている。それは――怒りだ。

「じゃあ元締めがいるわね」

「元締め?」

「ええ」

不知火が肯いた。

孤児が、そのまま暗殺者となったとは考えにくい。恐らくは育ての親がいるはずだ。ただ人を殺める為だけの傀儡に仕立てあげた奴が。

「真に憎むべきは、そいつだろうなあ」

十兵衛が云った。

「夜叉とは哀れな奴らさ。真の愛情を知らず、ただ修羅の道のみに邁進するしかなかったのだから。‥‥で、どうする?」

十兵衛が問うた。夜叉の正体と境遇を知った上で、どう対処するのかという意味だ。

覚悟。

十兵衛は、それを問うているのであった。

「‥‥できるなら、殺したくはないな」

押し黙ったクリスと不知火と違い、秋人のみは平然と答えた。

「できるか?」

「わからん」

ふん、と秋人は笑う。

「刃を持ち、殺意を持って向かってくる相手だ。場合によっては斬ることもやむを得んとは思うが‥‥とはいえ、俺の方が強いとは限らんがな」

秋人が笑みを深くした。それは洒脱な笑みだ。

「それでも戦うのか」

「戦うさ」

秋人が答えた。

「可愛そうな奴らだ。しかし、だからこそ誰かがそれをとめなきゃならない」

「‥‥それはそうと」

クリスが口を開いた。

「半蔵さんの奥さんのことなんですが」

懸念していたことを口にした。

連れていくには足手まといだ。かといって、半蔵宅に残しておくも不安である。どこか安全なところ匿ってもらえれば良いのだが‥‥

その時、クリスの脳裡を一人の女の面影がよぎった。前回の依頼の際、世話になった小唄の師匠だ。

――確かにあそこなら安心だろうけど‥‥。

が、只ではすまむい。クリスが、だ。

あの折も、師匠は白蛇のように肢体をクリスにからみつけ放してくれようとはしなかった。女に興味がないなどというつもりはないが、さすがに女盛りの師匠の淫靡さには辟易するものがあった。

此度も内儀の事と引き換えにどのような要求を出してくるか‥‥。

遠い蒼穹にむかい、クリスは鬱たる眼をあげた。

不知火が立ち去り際の時だ。すでにクリスと秋人の姿はない。

「殺し屋か‥俺らも大して変わりゃしねえぜ。ただ、確かに違うのは‥」

不知火が独語した。

と――

「お前達は希望の光を見つめ、奴らは絶望の闇を見つめているということだ」

「十兵衛さん」

不知火が振り向いた。その先、いつの間に立っていたか、十兵衛の隻眼が蒼く光っている。

「闇を照らすことができるのは光だけだ。闇の道を歩む夜叉を光の下に引きずり出せるのはお前達しかおらぬ」

「わかっているわ」

答えると、不知火は決然たる眼で背を返した。

●

「子供で、しかも孤児‥」

夜叉に関する仲間の報告を耳にし、城戸烽火(ea5601)のもらした言葉は不知火と同じであった。

彼女は忍びだ。闇霞という忍軍の一忍である。

故に子供が修羅の世界に身をおくこと自体は珍しいとも思わない。しかし、その子供に手をかけるとなると話は別である。

――何とか捕らえることはできぬものか。

烽火は考える。それは烽火の忍びとしての甘さかもしれない。

忍びとは刃の下に心をおく者。情け無用の修羅だ。

その意味で、烽火は修羅になりきれてはいなかった。

何故なら烽火は恋を知っている。愛とは光であり、希望であり、優しさだ。心に光を持つ者は、鬼すら喰らう修羅にはなれぬ。

「ところで」

突然クリスが口を開いた。

「江戸を発つ前に、ぜひ聞いておきたいことがあるのですが」

云って、仲間の冒険者を彼は見回した。

「今話した通り、夜叉の正体は孤児の子供達です。それを知った上でも、彼らを殺めることができますか?」

問う。

「うちはわかりまへんなぁ」

最初に答えたのは、陶磁のような滑らかな肌の娘であった。名を西園寺更紗(ea4734)といい、佐々木流の達人である。

「わからない?」

「そうや。見たこともない相手に殺意をもつほどうちは器用やない。只の人殺しやないよってにな」

「しかし――」

あげかけたクリスの言葉を、更紗は片手をあげて制した。

「せやけど一度刃を持てば別や。覚悟はできてる。――まあ。何にせよ言葉を交わすなり刃を交えるなりせぇへん内は何とも云えまへんなぁ」

「俺は相手次第だ」

二人目。答えたのは、どこかどっしりとした風格のある男だ。名を南天輝(ea2557)といい、彼は俺は殺し屋じゃねえからな、と云った。

輝の歩んできた道。逃れようのなかったそれもまた修羅そのものだ。

だから、わかる。戦乱の巷に取り残された孤児の哀しい生き様が。

南天桃も夜叉についての情報を得られなかったようだが、夜叉が孤児であるとわかれば十分だ。

「だから、もし小僧どもが生きたいと望むなら、俺は何としても助けるぜ」

「馬鹿な」

嘲る声がした。ちらりとむけた冒険者の視線の先、黒々と影のように佇む男の姿が一つ。三度笠の陰から眼が覗いているが――

その眼の何たる冷たさであろう。爬虫のように一切の感情を欠いている。

「話が違うぞ。遠慮なく殺れというから俺は来たんだ」

男が硬玉のような眼でクリスを睨みつけた。それに対し、クリスは肩を竦めてみせたのみだ。

実は――

クリスと男は幾度か仕事を共にしている。それは血塗れた裏の仕事とでもいうべきもので。

故に、クリスは白蛇丸と名乗る男の本名が氷雨雹刃(ea7901)であることも知っていた。彼の冷酷非情なやり口も。

「ふふん」

その時、岩を切り出したかのようなごつい体格の男が身動ぎした。

「そう殺気立つなよ」

云って、男――虎魔慶牙(ea7767)は虎のような獰猛な笑みを送った。

「人はそれぞれ、冒険者もそれぞれだ。やりたいようにやるさ」

「しかし相手は殺し屋ですよ」

クリスが柳眉をあげてみせた。

「私個人としては、命乞いをされても生かすのには反対です。情けをかける必要性が見当たらないですしね」

「はっ」

慶牙が肩を揺すって笑った。

「理屈は尤もだが、殺める事が当然と考えている俺達と相手、違いはどれだけあるってんだ」

「甘いぞ、貴様」

白蛇丸の口から軋るような声がもれた。

「殺らねば殺られる‥ただそれだけの事だ。話に聞いた奴等の実力‥生半可なものではなかろう。子供だといって情けを見せた瞬間‥…首が飛んでいるぞ」

「首が飛んでるか。面白え」

げらげらと慶牙が笑った。それは心底楽しくてたまらぬような笑みだ。

と、その慶牙の高笑いを制してクリスの冷たい声が飛んだ。

「笑うのはけっこうですが、しかしこれだけは覚えておいてください」

クリスの氷蒼色の瞳が、慶牙のそれを射抜いた。

「もし助けるつもりならば、それこそ自分が一生匿う位ではないと無理だということを」

「わかっているわよ」

慶牙に代わり、答えたのは不知火だ。そしてふらりと背をむける。

と、その彼の前に、一人の娘が立った。

月の光で織り上げたような銀の髪に薔薇色の瞳。エルフの娘で、名をリュー・スノウという。

「何ぞ御覚悟があるようですね、旦那様?」

薄く笑いながら、リューが不知火を見上げた。

「覚悟?」

何気ない風を装い、不知火はとぼけてみせた。

が、その眼には刃の光。――そう、不知火は命を賭けているのだ。見知らぬ哀れな命を救う為に。

――手前の腹ぁ一つ括れずに何が揺るがせる? 僅かでも別の道指してやれるだけの命運は、自力でもぎ取るしかねえだろ?

それが不知火の思い定めた覚悟。

そして、その不知火の覚悟をリューは見抜いていた。その上で、彼女は微笑む。

「旦那様らしく、お気の済む様になさいまし。但し、逝く時は私の前で私より先に‥最期まで独り占めにさせるとの約束を違えた時は捨てますよ? それが嫌ならお戻りなさいませ」

「わかっているわ」

不知火は小さく肯いた。

●

赤ん坊を背負った女の子が歩いている。

凶賊蝙蝠組によって皆殺しにされた商家の生き残りであった少女――美緒だ。

多羅尾半蔵が紹介した商家。そこに美緒は預けられていた。

物陰から、その美緒の様子を眺めていた更紗は安堵の吐息をついた。

彼女の手は今も、怯える美緒の身の震えを覚えている。悪夢にうなされ、夜中に何度も眼を覚ましていたことも。さらには更紗の手を握り、安心して浮かべた美緒の微笑みを。

その美緒が、今は普通の少女として暮らしている。商家の者に尋ねてみたところ、今は平穏な様子であるということだ。ようやく蝙蝠組の呪縛から解放されようとしているのだろう。

だから今は会えない。更紗は思った。

未だ暗雲は垂れ込めたまま。今、その闇に美緒をさらせば再び悪夢は蘇るだろう。

美緒の小さな身体を抱きしめるのは、闇を払った眩しい青空の下で。

そう思い定めた更紗は、そっと美緒の傍から離れ、血風吹き荒ぶ道に歩みだした。

●

「多羅尾半蔵は駿河にむかう」

ながとの言葉に、とういはふっと鼻で笑った。

「それがどうした。面倒なことをせずに、江戸で殺りゃあいいのによ」

「そうはいかない」

ながとがかぶりを振った。

「旅の道中の方が殺りやすいからな」

「けっ」

ろうが嘲笑った。

「その半蔵って侍は眼が見えねえんだろ。どうしてそんな手間暇かけなきゃならねえんだ」

「翁様から聞いただろう。すでに蝙蝠組が潰されている。どうも奴には護衛がついているらしい」

答えると、ながとは眼をあげた。その先、さやかが崖の縁に腰をおろし、崖下をじっと見つめている。

ろうの傍から離れると、ながとはさやかに歩み寄っていった。

「さやか」

「‥‥ながと」

さやかが振り向いた。潤んだ黒目勝ちの瞳は泣いてでもいたかのようだ。

「どうした? 元気がないな」

「‥‥ううん」

さやかが首を横に振った。それきり押し黙る。

小さな吐息をつき、ながとが立ち去ろうとした。その時――

「‥‥海」

「うん?」

さやかの囁きにも似た声を聞きとがめて、ながとが足をとめた。

「何か云ったか?」

「うん。‥‥海、見たことないんだ、あたし」

「海、か‥‥」

ながとがつぶやいた。

彼ら四人は山国育ちである。だから一度も海を見たことがなかった。

「見にいってみるか、海を」

「えっ、本当!」

さやかの顔が輝いた。それが嬉しくて、ながとが大きく肯いてみせた。

「ああ。今度の仕事が終わったら、翁様にお許しをもらおう。そして四人で海を見にいくんだ」

「ながと!」

ぴょんとさやかがはね起きた。満面に子供のような笑みをうかべている。

そんなさやかを見つめながら、ながとは己自身にいいきかせるようにつぶやいた。

「‥‥そうさ。海を見にいくんだ、みんなで」

●

二日。何事もなく旅は続いていた。

やや強い日差しの下、九人の道連れは駿河を目指している。その中でも一際眼をひいたのは慶牙であろう。

六尺ほどの巨体に、これも六尺を越す巨刀を落としざし、肩で風を切って歩く姿が目立たぬはずはない。

「出やがらねえな」

ぼそりと慶牙が呟いた。すると傍らをいくもう一人の巨漢――輝が唇の端をめくりあげた。

「慶牙がいるんで、恐れをなしたんじゃないか」

やや皮肉な口調で輝が云った。

彼ら二人の前。通りすがりの旅人が、避けるように道の端を通っていく。慶牙を恐れているのは明白だ。

「宿で罠を張るのをやめたらどうだ? そうすりゃ奴ら、出てくるかもしれねえ」

慶牙は知っている。豪放にみえて、輝が実に精緻な罠を仕掛ける術のあることを。夜叉が恐れをなしているとするならば、むしろ輝の罠の方であろう。

がはは、と屈託なく慶牙は笑った。

「随分と楽しそうね」

前行く輝と慶牙の様子を眺めながら、つられたように不知火が笑った。

が、烽火は笑わない。半蔵を不知火と挟む形で歩きながら、彼女は油断なく周囲に針のような視線を走らせていた。

特に烽火が注意を払うのは森の中である。

森の中は死角が多い。木々の暗がりや樹上など、刺客が隠れ潜む場所がいたるところにある。忍びとして暗闘をその身に叩き込まれた烽火は、同じ暗闘を得意とする暗殺者の動きを見抜いていたのだ。

「烽火殿」

声がした。半蔵だ。

「気が乱れておられるようだが」

「いえ――」

否定しはしたものの、烽火自身気の乱れは承知している。

未だ覚悟が定まらぬのだ。夜叉を捕らえるべきか、殺すべきか――。

戦いの中、そのような甘さは許されぬことはわかっている。しかし、やはり相手は子供だ。未だ人生の何たるかを知らぬ。

もしかすると恋すら知らぬのではないか。ただ殺戮の日々のみ生きて。

その時、烽火の脳裡を恋人の面影がよぎった。彼女に生きることの喜びを、死の恐怖を教えて者の面影が。

夜叉がもし恋することを知っていたら、少しでも別の生き方ができたのではないか――ふと、烽火はそう思った。

半蔵の後方、数間の距離をおいて更紗と秋人は歩いていた。その足元には白蛇丸から預かった白影がいる。

その白影を見遣りながら、秋人は軽く笑った。

「犬は可愛らしいが、飼い主の方はいけ好かない野郎だな」

秋人の性は本来陽性である。夜鴉のように影のまといつく白蛇丸とは相容れぬものがあった。

そして、それは更紗とて同じである。

更紗はつよい女だ。鬼狩りと呼ばれるほどである。故に表からはわからぬが、その実彼女の母性は豊かであった。すでに関係のなくなった美緒の事を、誰よりも心にかけているのがその証左である。

だから、更紗もまた白蛇丸とは反りが合わない。

「でも、彼はできるで。それに云うてることも間違いやないし」

「そりゃあ、そうだが‥‥」

秋人は空に視線を投げ上げた。

蒼穹を翔ける影一つ。鷹の志波姫だ。

「鷹と犬。生き様が違うように、俺達のやり方も違っていいと思うんだ。慶牙の台詞ではないが」

「‥‥そうやな」

更紗が肯いた。

「‥‥与えられた命を漫然とこなすは単なる逃げ。否と思う心があれば違う道も見えたやろうに」

溜息とともに、更紗は呟きをもらした。

「‥‥さて、彼らはどう出るでしょうかね」

クリスが前ゆく冒険者を見つめた。

彼の提示した夜叉に関する諸条件に間違いはない。依頼人の安全を図るのなら、夜叉を完殺するのが最も良い処置であるのだ。

「知らぬ。が、奴らは甘い」

白蛇丸が吐き捨てた。するとクリスは苦笑を浮かべ、

「彼らは氷雨さんとは違いますからね」

「氷雨? 誰だソイツは?」

ぎろりと白蛇丸がクリスを睨め付けた。それは並みの者なら卒倒しかねないほどの殺気のこもった眼である。さすがのクリスも秀麗な額に汗を滲ませ、

「す、すまない白蛇丸さん」

答え、クリスは背後を振り返った。そのことに白蛇丸は気づくと、

「どうした?」

「え、ええ、黒幕がね‥‥」

夜叉が孤児である以上、育ての親――即ち黒幕がいるはずだ。もしかすると、その黒幕がどこかから全てを観ているかも知れない。

「放っておけ」

鰾膠も無く白蛇丸は云い放った。

「一人二人が下手に動いて消されました、ではただの間抜けだ。それより、いつも通りいくぞ」

「わかりました」

クリスが答える。

撹乱と狙撃。彼らの必殺の連携攻撃だ。

双頭の蛇が鎌首を擡げるように、今、冷血の使者が動き出した。

●

「きゃあ!」

絹を裂くような悲鳴が響いた。

女の声。林の藪の中だ。

はっとして顔を見交わした冒険者の内、

「行きな。放っとけねえんだろ」

ニヤリと笑い、慶牙が顎をしゃくった。ふふんと笑い、輝が林の中に飛び込んだ。

見ると、藪の中に白く蠢くものがあった。

少女だ。遠めにも可憐な顔立ちであることがわかる。

その少女は押し倒されていた。群がる男は数人。身形からして破落戸であるらしい。

「貴様ら、何をやっている」

「うっ」

男達が顔をあげた。

「何だ、てめえ」

「邪魔しやがると、たたっ殺すぞ」

男達が立ち上がった。懐から匕首を取り出す。獣欲に満面をどす黒く染めたその顔は、すでに獣そのものだ。

「やってみろよ」

薄ら笑いを浮かべつつ、輝が踏み込んだ。たばしる白光は刃鳴りの音よりも迅く、輝の腰で鍔鳴りが響いた時、男の一人が崩折れた。

「なっ――」

残る男達が後退った。輝の剣技のあまりの鮮やかに度肝を抜かれてしまったらしい。

「助けて!」

はね起きた少女がしがみついてきた。

「ぬっ!」

はね飛んだ輝が呻いた。彼の脇腹から血がしぶいている。

危なかった。ヴォーロスの指輪が熱を発しなかったら、またリリスの指輪が反応速度を高めてくれていなかったら殺られていたかもしれない。

「夜叉か、貴様!」

輝が叫んだ。

その眼前、少女が血塗れた刃をかまえている。さやかだ。

「まさか、な‥‥」

腹の底に殺気を溜めながら、同時に輝は愕然としていた。

夜叉が子供であるとは承知していた。が、こんな美しい儚げな少女が夜叉の正体であるとは‥‥

その時、さやかが身を翻した。

叫びがあがった。輝の声だ。と同時に白影が吼える。

それが合図でもあったかのように、とうい、ながと、ろうの三人は抜刀し、半蔵めがけて樹上からましらのように身を躍らせた。それは野中重政を斃したのと同じ戦法である。

その襲撃に逸早く気づいたのは烽火であった。上、と叫びつつ短刀を放つ。

きら、と煌きつつ疾るそれを、ろうは身を捻ってかわしてのけた。が、その行動はろうの姿勢を崩させ――ろうは刃をふるうことなく地に降り立った。

その間、とういとながとは二筋の剣光の尾をひきつつ、半蔵に襲いかかっていた。

戛然!

二つの刃が噛み合った。ながとの一撃を不知火が受け止めたのだ。

が、とういの刃は――

血煙あげて、烽火が倒れた。己の身を呈し、彼女は半蔵を庇ったのだ。さらに、その身に烽火自身投げた短刀が吸い込まれる。

「やりやがるぜ、こいつら」

とういが血笑を浮かべた。

が、ながとは顔色を失っている。

今、剣を受け止めた男の技量。刃をあわせてみてわかった。並ではない。

その時、熱風の如き殺気がながとの背に吹きつけた。はじかれたように振り向くながとの眼前、長大な刀を肩に担いだ男が立ちはだかっていた。

「ちっ」

矢を番えたクリスの口から舌打ちの音がもれた。

夜叉の動きは、彼の想像を超えて迅い。まるで豹のようだ。その上、今は冒険者との乱戦の様相を呈している。この状況下で、仲間に当てる危険をおかさず、敵に致命の一撃を与えるのは難しい。

隙が‥‥一瞬の隙さえあれば‥‥

●

斬馬刀がぎらりと陽光をはねかえした。

「さぁ、掛かってきな」

にんまりと笑いながら、慶牙がながとを凝視つめた。

夜叉の一人。眼前の少年の面は予想に反し、理知的ともいえる。とても殺戮を楽しんでいる者とは思えない。

その時、ながとが踏み込んできた。飛燕のように疾る刃を、かろうじて慶牙のライトシールドが受け止める。

「ほお」

慶牙が唸った。ながとの刃の鋭さにである。

若年にしてこれほどになるに、いったいどれほどの研鑽を積んできたか。気骨、技量、共に磨けば珠になる存在に違いない。

――散らすに惜しい。

慶牙は思った。そして、その思いを刃にこめた。戦人たる彼は、刃で語るしかできぬからである。

一合、二合。雷火散らせ、再び慶牙とながとは間合いを開けた。

「よお」

太い息を吐き、慶牙がながとに笑いかけた。

「生き方を知らぬなら、俺と来る気はねえか」

「なにっ!?」

ながとが瞠目した。と同時に、彼は背後に厚みのある気配を感じとっている。

ちらりとながしたながとの視線の先、脇腹をおさえた巨漢――輝が立っていた。

「‥‥助けてやりたいんだ、お前らのことを」

「俺達を‥‥助ける?」

「そうだ」

蒼白な顔で輝が肯いた。血を流しながら。

「行く場がないなら、俺の家に行けばいい。俺が護ってやる」

「なっ――」

ながとが息をひいた。その身から立ち上っていた殺気がゆらめく。

かつて、ながとはこのような敵と対峙したことがなかった。血を流しながら、なおも助けようと訴えてくれた者を――

「刃を相手に向ける意味、解っているか?」

背嚢を放り捨てた秋人が問うた。が、とういは冷笑で報いたのみだ。

「寝言はあの世でほざきな!」

叫びざま、とういが殺到する。

迅い。怒涛のように繰り出されるとういの攻撃を、さすがの秋人ですら十手で受け止めるのがやっとである。

「くはは。くたばりやがれ!」

「ええい!」

秋人の越中国則重がとういの刃をはねた。そして再び間合いをとる。

「貴様、どうしても――」

「ふはは」

とういが口の端を鎌のように吊り上げた。それは化生のように不気味で。肉を喰らい血を啜る、それは殺戮を望む鬼の貌だ。

「ならば――」

秋人の眼が蒼く光った。軽くあしらえる相手ではない。もはや手加減はなしだ。

今度は秋人の方から間合いを詰めた。小太刀による近距離からの斬撃もまた中条流の奥義の一つ。が――

横薙ぎに払われた秋人の刃を躍り越え、とういは空に身を舞わせていた。

刃が天にむかって上げられた。

上段。示現流の基本的構えである。

対する少女は青眼。千変万化の構えだ。

不知火とさやか、今剣をとって相対す。

世界は今、蒼く閉ざされた。二人の放つ殺気によって。のみならず、余剰の剣気は渦を巻き、疾風のように二人を吹きくるんでいる。

と――

不知火は少女の眼の色に気づいた。

必死。少女の眼の色はそれである。

殺す為か?

違う。

ならば生き残る為か?

違う。

少女は殺そうとする、その行為を行うことに必死なのだ。

その事実に気づき、不知火の刃の峰は返された。

刹那、二影は交差した。

剣速はさやかの方が迅かったであろう。それに、あえて不知火は身をさらした。

灼けつくような衝撃を腹に受け、不知火は心中叫んでいる。

――俺の肉を撃て! 俺は、お前の修羅を斬る!

不知火ももまた刃を振り下ろした。

次の瞬間、二人はがくりと崩折れた。いや――

不知火のみは地に膝をつくことを拒んでいる。誰が知ろう、彼の懐の内の身代わり人形が破壊されていることを。

「待て!」

呼びとめられ、ろうは振り向いた。その眼前、黒い颶風のように迫り来る影がある。施呪し、高機動力を得た白蛇丸だ。

「何だ、てめえは」

本能的にろうは気を迸らせた。それは獣気にも似た濃密な殺気だ。

が、それにからつくのは、息も詰まるほどの更なる濃厚な殺意で。

「この殺気、この淀み‥‥これぞ死合いよ!」

烽火に薬水を投げ、白蛇丸は覆面でするりと口を覆った。その眼のみ、ニッと笑ませている。

ぞくり、とろうは身を竦ませた。

――こいつはやばい奴だ。

ろうが恐怖した。が、その自らの恐怖を恐れるかのように、逆にろうは白蛇丸に襲いかかった。

瞬間、白蛇丸の姿が消失した――としか思えぬ動きで、白蛇丸は横に飛んでいた。さらに地を蹴り、ろうの背後に滑り込む。

「ええいっ!」

振り向きざま、ろうが刃をふるった。

刹那、空間が爆ぜた。

「あっ」

とっさにろうが手をかざして爆風を避けた。多少の衝撃を受けたが、それはたいしたことはない。

それよりも――

いない。白蛇丸が!

「ど、どこに――」

冷たい殺気を感得し、はっとしてろうが顔をあげた。

そこに、いた。ろうの上空三間半ほどの空間に白蛇丸が。

太陽を背に、黒々とした蝙蝠のように白蛇丸が舞い降りた。眩しさに眼を閉ざしつつ、しかし咄嗟にろうは飛び退った。直後、垂直に疾り抜けた剣流は浅くろうの身体を斬り裂いている。

「野郎!」

刃を振り下ろした姿勢のまま、地に片膝ついた白蛇丸めがけ、ろうが再び襲いかかり――

飛来した一本の矢が、ろうの喉を貫いた。

●

「あっ!」

悲痛な叫びは三つ、同時にあがった。さやか、とうい、ながとのあげたものだ。

「やりやがったな!」

秋人の刃を飛び越えたとういが、眼を血走らせて半蔵めがけて走った。するするとその前に立ちはだかったのは更紗である。

「邪魔だ、どけ!」

とういが怒号をあげた。その叫びの尾が消えぬうち、更紗は袈裟に刃を薙ぎおろしている。

それをとうはかわした。が、地からはね上がった更紗の第二の斬撃――いわば逆燕返しともいうべき刀法までは避け得なかった。

肩から血をしぶかせ、とういがよろめいた。そのまま――とういの動きがぴたりととまった。

ごぼり。とういの口から鮮血が溢れ出し、とろりと首に滴っている。そこに――銀色に煌く鏃が覗いていた。

「と、とうい――」

はじかれたように、とういにむかってながとが駆け出した。その動きには夜叉としての精彩さは微塵もみられない。まるで母を求める迷い児のように心許無い。

されど非情の矢はなおも飛ぶ。クリスの放った第三矢は、流星のように光の亀裂を空に刻みつつ、棒立ちとなったながとの眼を刺し貫いた。

「あ――」

首を仰け反らせたながとの身が揺れた。そのまま地に倒れ伏す。

「な、ながと!」

悲鳴に似た絶叫をあげてさやかがはね起きた。駆け寄り、ながとを抱き起こす。

「ながと」

「さ、さやか――」

ながとの残る眼が、ぎらりとあげられた。

「お、お前だけでも逃げろ。夜叉は終わりだ」

「い、嫌! わたしだけ逃げるなんて!」

「ば、馬鹿」

ながとの口辺を死微笑が彩った。

「海を見たいんだろ。俺達の分まで見てきてくれ」

「だめよ。わたし一人じゃいけない」

「なら――」

ながとの眼が転じられた。その先には二人の巨漢の姿。輝と慶牙だ。

「そ、そこのごついおっさんに頼め。あいつらなら、お前を守ってくれるかもしれない」

ながとが云った。その眼には消え入りそうな、それでいて真摯な光。

思わず輝と慶牙が口を開きかけた。が、彼らが言葉を発するより先に、ながとの眼がゆっくりと閉じられた。

その瞬間だ。

第四の矢が疾った。それは無防備なさやかの首に唸りをあげて飛来し――

澄んだ音たてて、矢がはじきかえされた。火の神の加護を受けているとされている、輝のスヴァローグの篭手によって。

「こいつの牙は折れた。殺すこともないだろう」

「ぬるい‥‥ぬるいぞ、貴様」

血刀を引っ下げ、白蛇丸が足を踏み出した。その前に立ちはだかったのは慶牙だ。さらには不知火も――

「かも知れないがねぇ」

不知火が口を開いた。

「自分で選ぶ事。この子と私らの道を分けたのは其れよ。なら、一度くらいは選ばせてあげたいのよ。自分の未来をね」

「馬鹿な」

テレサを操り歩み寄っていたクリスの口から歯軋りにも似た声がもれた。

彼は護衛の障害となる者を生かしておくつもりはなかった。それが例え仲間であろうともだ。

しかし、手練れの冒険者が三人ともなると排除は難しいだろう。かえってこちらの方が始末されかねない。

やむなくクリスは弓をおろした。

と――

その瞬間を待っていたかのように、さやかが地を蹴った。若い狼のように身を躍らせ、樹間の闇に飛び込む。すぐにその気配は朧に消滅していった。

「‥‥殺ししか能のないあの少女に、選択できる未来があると本当に思っているのですか?」

さやかの消えた樹陰を見つめながらクリスが問うた。が、不知火は黙したままだ。ただ哀切の瞳を地に――夜叉の三少年の骸にむける。

――たとえ元の道に戻ったとしても、一時でも己に向き合う刻を持たせる位はしてやりたいのさ。この子らの分までな。

不知火は思った。

かくして夜叉は潰え去った。八人の冒険者の手によって。

ここに蝙蝠組から続く多羅尾半蔵の危難は一応の終結をみることになるのだが――

●

蝋燭の光が鬼火のように揺れていた。

その微かな光に、ぼうと一つの影が浮かび上がっている。

眼窩の落ち窪んだ、骸骨を思わせる面相の老人。夜叉が翁様と呼んでいた老人だ。

「‥‥しくじりおったか」

老人――翁が呟いた。すでに彼は夜叉壊滅を知っている。そしてさやかのみ逃亡したことも。

その上で、彼はゆらりと笑った。それは魑魅魍魎のような陰惨な笑いだ。

「多羅尾半蔵。今しばらくは生かしておいてやる」

翁の眼が黄色く底光りしてきた。

「それよりも、さやか。――夜刀の衆から逃れられると思うなよ」

刹那、蝋燭がふっと消えた。

漆黒の闇。その中で、翁の眼のみが夜行獣の如く光っていた。

●

よく晴れた日の午後。

更紗は道を急いでいた。

彼女の手には土産の団子。向かうは約束の地だ。

そこで告げよう。更紗は思った。

お前の悪夢は消え去ったと。だから光の中を歩んでおゆきと。

更紗は辻を曲がった。

ほら、小さな女の子が駆けて来る。

希望の光を抱きしめる為、更紗は大きく手を広げた。