【神は死んだ】破滅への輪舞

【神は死んだ】破滅への輪舞

|

■シリーズシナリオ担当:宮本圭 対応レベル:7〜13lv 難易度:やや難 成功報酬:4 G 56 C 参加人数:8人 サポート参加人数:2人 冒険期間:11月21日〜11月28日 リプレイ公開日:2005年12月02日 |

|

●オープニング

「あら、わりといい男。ちょっと地味だけど」「きみがこういう男性が好みとは知らなかったな」

「美醜の判定と好みはまた別の問題でしょ。大体種族が違うし」

――枕元に誰かいる。

寝台に横たわるユベールを見下ろしているのは、若い女性のようだ。誰なのか確かめたくても、目が開けられなかった。軽やかでどこか甘い声は、傍らにいるらしい他の誰かに向かって、どう? と問いかける。いらえたもう一つの声はやや低めで、男なのか女なのか声音からは判別しがたい。

「衰弱は魂の一部を奪われたためだ。‥‥悪魔か、悪魔に連なる者の仕業だろう」

瞼の向こうにいる見知らぬ誰かの言葉に、苦いものがこみあげた。

探して探してようやく会えたユベールの兄、レオン。だが彼はユベールから魂を奪い、それを使って、地下遺跡の底に存在するある装置を起動しようとしたのだった。

結局起動は失敗に終わって兄は姿を消し、死にかけたユベールは、同行していた冒険者たちによってこの教会に運び込まれた。ユベール自身は前後の記憶があやふやだったが、一度見舞いに来た冒険者ギルドの受付嬢と記録係が事情を説明してくれていた。

あれから一ヶ月。生死の境をさまよったひと頃に比べれば、幾分体力も戻っていた。だが依然として全身が重く、ただ歩くだけでも疲労感を感じ、少し疲れるとすぐ眠気が襲ってくる。元々そう頑健なほうではなかったが、それにしてもこれは異常だ。

「それだけの活力を一度に奪えるとなれば、おそらく相当な力の持ち主だろう。話に聞くだけではなんとも言えないが‥‥ことによるとアンドラスに匹敵するかもしれん。少なくとも、奴がこの司祭を贄として狙う可能性はこれで消えた」

「他の悪魔の『お手つき』だから?」

性別不詳の声が、そういうことだと肯定する。

「見たところ‥‥二十歳前後かな? たとえ聖職にあろうと、このぐらいの歳まで心身を清く保つのは難しい。そういう意味では貴重だが、わざわざ同格の者と奪い合うより、別の贄を探したほうが連中にとっては簡単だろう。清い魂を見つけること自体は、さほど難しくないのだから。たとえば若い乙女、小さな子供‥‥」

「‥‥嫌な話ね。とりあえずここを出ましょう。あまり長話をして、彼を起こすのも悪いわ」

本当は最初から起きているのだが、そんなことは彼女たちにはわからない。足音に続いて部屋の戸が静かに閉まっても、ユベールは目を開けぬまま、瞼の裏の闇の中で長い間考え続けた。

このまま何もできずに、己の運命を他人任せにするのはいやだ。体が弱っていることなど、彼にとっては言い訳でしかない。こんなふうに何もせずただ流されるままでよいのであれば、なんのために主は我々に意思を与えたもうたのか。

レオンは悪魔になったのだという。それならば自分にできることは、一体なんだろう?

「破滅の魔法陣、ね」

その名も高きファンタスティック・マスカレード一味のひとり、美しきホリィ・チャームは、ユベールの眠る一室を離れたあと、溜息と共にその呟きを落としてみせた。

「まったく、最近はよくその名前を耳にするわ。私たちが思ってた以上に、その魔法陣っていうのはあちこちにあるわけね」

「そのようだな。それも厄介なことに、細かい形や起動の条件がひとつひとつ違っているらしい。ひとつ起動を止められたからといって、同じ手段で別の魔法陣を止められるとは限らないわけだ。共通しているのは‥‥」

「発動させるのに生贄が必要なこと‥‥ね」

怜悧そのものの相方の言葉に、もう一度ホリィは息をつく。

「それで、これからどうするつもり?」

「この件にアンドラスが無関係なのは明らかだが、だからといってあの司祭を放っておくわけにもいくまい。たとえひとつでも魔法陣が実際に発動すれば、大惨事になるのは間違いないからな。我々は確かに盗賊一味にすぎないが、仁を知らぬわけではない」

「護衛をつけるわけ? でも、いつまでもってわけにはいかないわ」

「わかっているさ。

例の遺跡は確か、パリからおよそ南東の方角だったな? そこからさらにもう少しプロヴァン方面へ進むと、古い修道院の跡がある。神聖ローマ侵攻以前に打ち捨てられ、今ではもうそこには誰も住んでいないそうだが」

「何よ、突然。カビ臭い教会なんてどうでもいいじゃない」

「最後まで聞け。そこの何代目だかの修道院長は、大変学問の研究に熱心だったそうだ。地下の書庫には大量の蔵書が収められ、中には貴重な記録や、禁書に相当するものまでもが含まれていたという。熱心というより、学問に溺れていたというほうが正確だな‥‥そんな人物が、自分の起居する修道院からほど近い遺跡に、興味を示さないと思うかな?」

「そうか‥‥他では見られないような記録が残ってるかもしれないわ」

相方はホリィのほうにちらりと視線を流して、意味ありげに笑みをもらした。

「もっとも、地下書庫にはその修道院長の亡霊が居座り、大事な蔵書を今でも守っているともっぱらの噂だがね」

「うわ、ますますカビくさそう‥‥ま、どの道そういう仕事じゃ、私には向いてないけど」

ホリィの得意とするのは炎の魔法だ。幽霊に遭ってファイヤーボムでも炸裂させた日には、地下全部が火の海になりかねない。ディックや土屋はあまり当てにできないし、やはり冒険者ギルドに依頼するのが適当だろう。

「あのかわいい司祭様はどうするつもりかしら」

「当然、ついて行きたいと言い出すだろうね。ああ見えてなかなか強情らしいから。探索の足手まといになるのは明らかだが、判断は冒険者諸君に任せよう。もし置いていくのであれば、我々で彼を護衛してやればいい」

我々、ホリィ・チャームとファンタスティック・マスカレードで。

●今回の参加者

ea0508 ミケイト・ニシーネ(31歳・♀・レンジャー・パラ・イスパニア王国)ea1241 ムーンリーズ・ノインレーヴェ(29歳・♂・ウィザード・エルフ・ノルマン王国)

ea1695 マリトゥエル・オーベルジーヌ(26歳・♀・バード・エルフ・フランク王国)

ea2206 レオンスート・ヴィルジナ(34歳・♂・神聖騎士・人間・ノルマン王国)

ea2562 クロウ・ブラックフェザー(28歳・♂・レンジャー・人間・イギリス王国)

ea2843 ルフィスリーザ・カティア(20歳・♀・バード・エルフ・フランク王国)

ea2884 クレア・エルスハイマー(23歳・♀・ウィザード・エルフ・フランク王国)

ea6337 ユリア・ミフィーラル(30歳・♀・バード・人間・ノルマン王国)

●サポート参加者

ルーロ・ルロロ(ea7504)/ アフラム・ワーティー(ea9711)●リプレイ本文

十一月も末となると、平らかな原野や街道を吹きすさぶ風はずいぶん冷たい。パリを出てから目的地までの所要時間は約二日ほどと短いが、その間に皆が外套や防寒着の必要性を実感していた。野営する冒険者たちにとって、厳しい季節がやってきたのだ。マリトゥエル・オーベルジーヌ(ea1695)が、馬に積みっぱなしだった防寒服を引っ張り出しながらしみじみ呟いたように、

「‥‥もうすっかり冬なのねえ」

「ええ、本当に。季節の移り変わりはあっという間ですわ」

クレア・エルスハイマー(ea2884)も同様に、防寒着を着込みながら白い息を吐く。

日の出から夕暮れまでの時間も、春夏に比べるとだいぶ短くなった。今日はこれ以上進むのは無理だと判断し、雨露を凌げそうな木陰を見つけて、その下で天幕を張っての野営である。

「やっぱり、ユベールさんを置いてきて正解でしたね。あの衰弱ぶりでこの気候を旅するのは、相当な負担のはずです」

そう言ったルフィスリーザ・カティア(ea2843)は防寒着そのものを持ってきていなかったため、毛布にくるまりながら焚き火に当たっている。その焚き火を棒切れで軽くかき回していたクロウ・ブラックフェザー(ea2562)も、出発間際の彼の姿を思い出したようだ。

「どうしても必要なら、連れていくしかないんだろうけどな‥‥ま、今回は親玉と直接やりあうわけじゃないし」

「その名も高き仮面の君に身柄を預けているのですから、彼のほうは心配ないでしょう」

美女ふたりに挟まれて、むしろ同じ男性として羨ましいぐらいです‥‥ムーンリーズ・ノインレーヴェ(ea1241)の冗談ともつかぬ言葉に、隣に座っていたクレアが思い切りその二の腕をつねり上げた。素晴らしい笑顔を保ったままのクレア、声もなくうずくまったムーンは放っておいて、ミケイト・ニシーネ(ea0508)が話を継ぐ。

「まあ、そのレオンいうのに狙われてる以上、いずれ対決は避けられへんやろ。今のうちに養生してもらわんと」

「お話では、その方も魔法陣を発動させる方法を探している様子ですね?」

ルフィスの言葉に、火にかけた鍋の中をかき混ぜる手を止め、ユリア・ミフィーラル(ea6337)が頷いた。

「そうだね、同じ場所に目をつけてる可能性はあると思う。鉢合わせるかどうかまではわからないけど‥‥」

イギリスから来た怪盗が知っていたぐらいだから、今回の目的地である修道院跡のことは調べればすぐわかるのだろう。クロウもその点については同感のようで、焚きつけをかき回す手が束の間止まる。

「とにかくだ。明日には修道院に着くはずだし、なんとしても手がかりを見つけねえと」

魔法陣が発動した場合、どのぐらいの間どれ程の規模で『破滅』を及ぼすのか‥‥情報のない今は見当もつかない。だがユベールを生贄にさせることも、魔法陣を発動させることも、阻止しなければならないのは確かだった。

「明日は大仕事だから、精をつけなくちゃね。はい、夕飯できたよ」

「ああ、助かるわ〜。美味しそう」

干し肉や豆類を煮込んだユリアのシチューからはいい匂いが漂ってきていて、リョーカことレオンスート・ヴィルジナ(ea2206)がありがたくそれを受け取った。保存食を忘れてきたらしい彼のぶんは、あらかじめ多めに持ってきたほかの冒険者らから提供されており、リョーカは今回彼らに頭が上がらない。

●知識欲

「‥‥ここ?」

「みたいね」

石造りの建物は、長い間補修もされることなく風雨に晒されてひどい有様だった。礼拝のための建物のほかに、もうひとつ居住のためらしい別棟があるが、どちらも壁は苔むして蔓が伸び放題に這い回り、屋根はところどころ崩れて風が吹き込んでいる。

誰もいないのはわかっているが、さすがに建物の中まで入れるわけにもいかないため、馬や驢馬は表につないでおくことにする。蝶番が錆びた重たい扉は簡単には開かず、リョーカとクロウの二人がかりで引いてようやく中に入ることができた。

埃の積もった床に足跡を残しながら、ルフィスがカビ臭い礼拝堂を見回す。

「すごいですね。怪盗さんのお話によれば、ここが使われなくなったのは、ローマ侵攻以前‥‥ええと、ということは」

「少なくとも、二十年は放っておかれてるわけだね‥‥この荒れようも納得」

そう言ったユリアのほうも、ちょっと動くたびに舞い散る埃に辟易しているらしい。吸い込まないよう布で口元を覆ったマリが眉間を狭めたまま、手近な鎧戸に手をかけた。

「地下を探す前に、少し外の空気を入れましょう。埃っぽくてしょうがないわ」

何もしないうちから病気になりそう、というマリの言葉に皆同感だったのか、まず手分けして窓を開けて回った。こちらも蝶番がだいぶ馬鹿になっていたが、軽いので扉よりは開けるのが楽である。腕力の有り余るリョーカの手によって、窓枠ごとはずれてしまったものもあったが、これはどうも木枠自体が腐っていたようだ。

「次は書庫を見つけなければ」

礼拝堂を探し回ったがめぼしいものはなかったので、書庫があるのは別棟のほうではないかと見当をつけた。

思い思いに草を食んでいる馬たちを横目に、裏手の建物に回った。こちらも内部は負けず劣らずの惨状で、やはり同じようにまず外気を入れる。建物は何部屋かに分けられていて、寝台や棚の残骸が設置されていた。

「きっとかつては、修道僧がこの建物で生活していたんだろうな」

窓を開け放ちながらクロウが呟いていると、ミケが何かを見つけて皆を呼んだ。駆けつけてそれを目にしたユリアが、わずかに顔色を変える。

「‥‥足跡」

何者かに破られたらしい裏手の扉から、奥のほうの小さな木戸へと足跡が続いている。何度か廊下を往復しているようだ。警戒しながらリョーカが戸を開けると、わだかまる闇とともに階段が地下へと続いていた。かがみこんだムーンが足跡を覗き込む。

「埃が積もっていない。どうやら最近、先客があったようですね」

「おかげで、入り口を見つける手間は省けましたが‥‥まだ中にいるのでしょうか」

生硬な表情のまま戸を見つめ、そう呟くルフィス。クロウがランタンを引っ張り出し、明かりの準備を始める。

「とにかく降りよう。このまま帰るってわけにもいかねえだろ」

扉は大人ひとりやっと通れるぐらいの大きさで、場所も一番奥まった所だった。このような目立たない場所に階段が設置されているところを見ると、禁書が蔵されているという話も、あながち全くのでたらめではなさそうである。

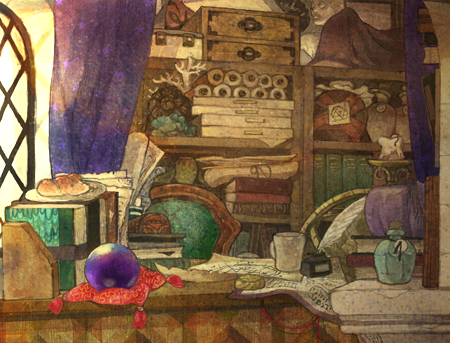

「うわ‥‥すご」

「これだけ書物が集まっていると、やっぱり圧巻ですね」

ユリアの掲げたランタンの光に、両脇にそびえ立つ書棚が照らし出される。同じように明かりを捧げ持ちながら、ルフィスは手近な棚に顔を近づけた。背表紙に並ぶ題名は、ほとんどが彼女には読めない言語で書かれていた。クレアやリョーカによると、ラテン語が多いという。

「教会関係者にとって、ラテン語は教養のひとつなのよ」

「そういうことですわ。‥‥修道院だけあって、宗教書が多いようです」

リョーカの言葉を継ぎながら、クレアが棚を一瞥する。

「なんや知らんけど、院長はんってのは勉強熱心なお人やったんやなあ」

まさかこれ全部読んだんかいなと、感心したようにミケが呟いている。冒険者たちの誰よりも背の高い棚が、上から下までびっしりと埋め尽くされている様は、確かにすさまじい。

本は一冊一冊手作業で作られることもあり、庶民にとっては結構な値段の品である。稀覯本ともなればなおさらで、これだけの蔵書を集めるには、おそらく相当な手間と資金がかけられているはずだ。呆れたようにマリが周囲を見渡した。

「物語なんかだと、僧が信仰を踏み外すのは飽食か色欲って相場が決まってるけど、ここの院長の場合は知識欲だったわけね」

「その知識に頼ろうというのだから、私たちも偉そうなことは言えませんがね」

軽く肩を竦めたムーンが皮肉げに微笑する。スクロールによるライトの魔法の光の下、クレアが恋人の言いように苦笑した。

「とにかく、それぞれわかる範囲で調べましょう。これは大仕事ですから、早めに始めなくては」

●幽鬼

棚の一、二列目は、調べてみるとほとんどが宗教書であることが判明した。

こう書くと簡単だが、実際には棚にはラテン語、ゲルマン語、イギリス語の本が入り乱れており、この本の題名を読めるのが誰かということでまた時間をとられる。特に語学堪能なクレアと、彼女ほどではないが大方の国の言葉ならわかるマリが重宝された。

「あー‥‥けっこう目に来るわね、これ」

ランタンの油を一度補充した頃、ようやく棚の次の列の調べ物に移りながら、マリが眉間をもみほぐして呟いた。

「‥‥まだ半分も行ってませんし、今日中には終わりそうもありませんね」

調べ終えた書物を棚に戻しながら、ルフィスも目元をこする。備え付けの梯子を身軽に伝い、するすると棚の一番上に本を戻しながら、ミケが大きく溜息をついた。

「本好きいうのもわからんなあ‥‥なんで同じ本何冊も持ってんねん」

「先ほどの三冊のことでしたら、厳密には同じ本ではありませんわ。同じ内容のラテン語版とゲルマン語版とロシア語版です」

先ほど見つけた宗教学の本のことだろうと見当をつけ、クレアがやんわりと訂正するが、ミケの眉間は狭まったままだ。

「内容は変わらへんのなら一冊で充分やないの?」

「それが好事家ってものなんだろ」

周囲に油断なく目を配りつつ、クロウが肩をすくめる。傍に置いていたランタンを取り上げたユリアが、それを掲げながら周囲を照らし出した。かび臭い地下は、彼らの声以外は何も聞こえない。

「‥‥何も出てこないね」

ところどころに足跡は残っていたが、その主の姿は見られない。件の幽霊も姿を現してはいなかった。

「まさかとは思うが、レオンが先に来て手がかりを持って行っちまったんじゃないだろうな」

「無駄足ってこと? やだあ、こんな狭苦しい場所で何時間も本と顔つつきあわせてるのに」

「まだそう決め付けるのも早いのでは‥‥あら」

リョーカをたしなめようとして、クレアはふとあることに気づいた。

「どうしたんですの、ムーン」

エルフの青年は、棚の列にじっと見入っている。隙間なく並べられた棚と棚の間に、そこだけ不自然な切れ目ができていた。

「クロウさん。どう思われますか」

「‥‥隠し扉か?」

「噂通り禁書を蒐集していたのならば、誰にでも閲覧できるような場所には置かないはずです」

一度皆を下がらせ、ミケとクロウが二人がかりで仕掛けを探す。すぐ傍の棚に何か出っ張りがあるのが見つかった。罠らしきものは見つからず、恐る恐るそれに触れてみる。

ごとん、と音がして石壁が動き、人ひとりがやっと通れるほどの隙間が現れた。

「あった! 中は‥‥」

続く言葉が、別の声に遮られる。

青白い光が隙間から噴き出した。耳を塞ぎたくなるような叫びが響き渡る。炎のようなそれが鼻先をかすめて、クロウは急激な疲労感を覚えて思わず膝をついた。

「幽霊ですわ! きっと、あの中に封じられていたのです」

「待ってください! 私たちはここを荒らしに来たわけでは」

呼びかけようとしたルフィスの頭を、リョーカの掌が強引に伏せさせた。頭上すれすれを青白い幽霊が通過していく。

「残念だけど、理性が飛んじゃってるみたい。話の通じる相手じゃなさそうだね」

ユリアとマリのムーンアローに貫かれ、また甲高い声が響いた。こちらは棚と棚の間が狭くて思うように動けない上、相手が本棚の上を自在に飛び回るので、クロウのレイピアやリョーカのシルバーナイフではなかなか捕まえられない。

「話し合えるのなら、それが一番なのですが」

やむなくルフィスもムーンアローで援護し、クレアがミケの矢にバーニングソードを付与する。ムーンも雷撃を使おうとしたのだが、味方まで巻き込みそうなので止められた。

「せっかく自由になったとこ、悪いけど」

床に膝をつき矢をつがえて、頭上に姿が現れるのを待ち受ける。何度目かのムーンアローの描く軌道が、また相手が近づいているのを教えていた。矢尻を天井に向け、弦を引く。

「‥‥堪忍な!」

棚の間から姿を現した怨霊を、一直線に放たれた炎の矢が真正面から捉えた。続いてバードたちによるムーンアローの雨が降り、さらにミケの追撃によって、形を持たぬ敵は跡形もなく霧散した。

●鍵

隠し部屋に置かれていた本は全部で数十冊ほどで、調べるのはさほどの手間ではなかった。魔術の研究書や錬金術の書物、ジーザス教以外の伝承の本などが主だったが、実用という面ではやや疑問の残る内容が多かったようだ。確かに教会関係者の蔵書としては外聞がよくないが、ウィザードのクレアやムーンにとっては、ここまでして隠すほどのものとも思えなかった。

「やれやれ。貴重な書物を目にするいい機会だと思ったのですが」

「結局、レオンって人はここに来たのかしら?」

ムーンの魔法では、少なくとも呼吸をする者は隠し部屋に出入りしていないようだった。だがレオンが本当にもう人を捨てているのならば、すでに呼吸など必要ではなくなっているのかもしれない。

「きっと気の小さな人だったのでしょうね。この蔵書を見つけられることで、異端扱いされないかと怯えていたのでしょう」

「それで、魔法陣に関する記述は?」

クロウに急かされて頁を繰るクレアの手が、ある一点で止まった。明かりを、と頼まれて、ユリアがランタンを近づける。

「‥‥破滅に至る扉は、贄の胸にあり‥‥ええと、『鍵』によって、‥‥」

保存状態のためか、紙にところどころ穴が空いている。少し力を入れると頁がぼろぼろに砕けてしまいそうだ。慎重に文字を追っていたクレアが、ようやく顔を上げる。

「‥‥要するに、魔法陣の発動には、生贄のほかに『鍵』と呼ばれるものが必要なようです」

「『鍵』? どんなもの? どこにあるの?」

「形状に関する記述が欠けていて‥‥それほど大きなものではなさそうなんですが。所在については‥‥あ、ありました」

クレアの言葉に、冒険者たちの何人かが顔を見合わせたという。

「プロヴァン領主家が預かっているそうです。古い記録ですから、今もそうなのかはわかりませんが‥‥」