【忘却の洞窟】発見

【忘却の洞窟】発見

|

■シリーズシナリオ担当:西川一純 対応レベル:6〜10lv 難易度:やや難 成功報酬:3 G 80 C 参加人数:4人 サポート参加人数:1人 冒険期間:10月11日〜10月16日 リプレイ公開日:2008年10月14日 |

|

●オープニング

世に星の数ほど人がいて、それぞれに人生がある。冒険者ギルドでは、今日も今日とて人々が交錯する―――

「藁木屋さん藁木屋さん。藁木屋さんは『忘却の洞窟』って知ってます?」

「あぁ‥‥よくある都市伝説の一つだったか。確かにそこにあるのに、入った人間はその洞窟のことを忘れてしまうという。しかし、そこには矛盾がある。洞窟に入った人間がそのことを忘れてしまうのでは、それが語り継がれる道理が無い」

ある日の冒険者ギルド。

ギルド職員の西山一海と、京都の何でも屋、藁木屋錬術は今日も茶を啜りつつ雑談をしていた。

そんな時、一海が切り出したのが忘却の洞窟の話。

曰く、入るたびに形を変える。

曰く、最奥にはとんでもない財宝がある。

曰く、メモをとっても字さえ消えてしまう。

しかし、あくまで都市伝説の域を出ないのも事実。何せ誰も覚えていないのだからあるかどうかも怪しい。

「でもですね、最近それらしい洞窟が見つかったらしいんですよ。入った人たちは中のことは忘れてしまったらしいんですが、外に待機していたお仲間さんは覚えていたとか」

「ふむ。場所は?」

「大和方面の山岳地帯です。京都から割と近いみたいですね」

「もし噂の一端が本当なら、何か凄い武器や財宝があるかもしれないな。京都を救う秘術でもあればいいのだが‥‥」

「そんな都合の良いもんはないですよ、きっと‥‥(汗)」

入っても中のことを忘れてしまうという謎の洞窟。

字さえも消えてしまうと言うのは徹底していると言うかなんと言うか。

もしかしたら、何か凄いものがあるかもしれない―――

●今回の参加者

ea7871 バーク・ダンロック(51歳・♂・パラディン・ジャイアント・ビザンチン帝国)eb0641 鳴神 破邪斗(40歳・♂・忍者・人間・ジャパン)

eb5431 梔子 陽炎(37歳・♀・忍者・人間・ジャパン)

ec5006 イクス・グランデール(27歳・♂・ナイト・人間・イギリス王国)

●サポート参加者

レア・クラウス(eb8226)●リプレイ本文

●忘却に挑め「入ったら中のことを忘れちまう迷宮か。へっ、面白そうじゃねぇか」

「なかなか面白そうな洞窟だ。どういうカラクリなのか是非調べてみたいな」

十月も半ばに入り、肌寒く感じてきた京都周辺。

幸いにも今日は太陽がさんさんと輝いており、かなり暖かいので防寒着は必要ないだろう。

そんな中、件の洞窟の前にたどり着いた一行。

バーク・ダンロック(ea7871)やイクス・グランデール(ec5006)はやる気満々だが、こうも年季の違う二人が同じ依頼に参加していると言うのも珍しいことであろう。

「変な洞窟ねえ。それだけ大事なものが隠されてるって事かしらねぇ? でもこう言う妙な仕掛けが有ると、かえって関心を集める気もするし。大事なものを隠すには向いてない気もするわねぇ」

忍者の梔子陽炎(eb5431)もまた、かなり興味ありげに洞窟周辺を眺めているが、外見上は天然のそれにしか見えない。

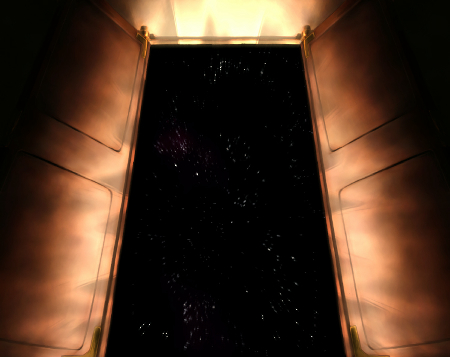

岩盤に歪な形の入り口だけが、ひっそりと時を過ごしている。

しかもここは、崖の陰の陰とでも言うような、非情に分かりにくい場所に在るから性質が悪い。

「‥‥で? これで全員だってか? おいおい、随分だな」

「仕方ないわよねぇ。元々4人しか参加希望者が居なかったんだし。でも、もう一人は遅れてるだけらしいわねぇ。後でちゃあんと合流してくれると思うわよぉ」

「うーん‥‥いきなり俺のアイデアが頓挫しそうな予感だな」

この際、参加希望者が少なかったことは置いておくが、もう一人の参加者が『用事がある』とのことで遅刻したようだ。

遅れるものの必ず来ると言っていたが‥‥イクスにしてみれば今居てくれないと困るのだ。

「んじゃお前さんが一番に入って、例の『布にメモ』作戦やりゃあいいじゃねぇか。俺たちが外で見ててやるぜ」

「お、そりゃあありがたい。それじゃ、行きますか!」

そう言って、イクスはランタンに火を点し、洞窟へと足を踏み入れる。

ほんの少しばかり進んで辺りを見回してみるが、やはり人の手が入った形跡は見受けられなかった。

「よし、それじゃやってみようか」

イクスは持ってきたボロ布に『天然っぽい』と書き、入り口付近まで戻ってくる。

見ればバークも梔子もちゃんとさっきまでの位置におり、いっそこのまま洞窟を出てみたくもあった。

「おーい、投げるぞー。きちんと取ってくれよー」

が。

「‥‥おーい? バークさーん? 陽炎ー? ‥‥無視してる‥‥ってわけでもないよな。おーい! おーいってば!」

洞窟と言っても、一歩踏み込んだら真っ暗と言うわけではない。

例え崖の陰の陰にあろうとも、こんなに太陽が輝く晴天の下ならば、姿も見えるだろうし声も聞こえよう。

が、いくら呼んでも、いくら大げさな身振り手振りをしても二人はこちらを認識してくれなかった。

ならば仕方が無い。聞こえようが聞こえまいが布を外に投げてみるのみ。

「ついでに‥‥っと」

『気づいてくれよ!』と書き加え、落ちていた適当な小石をその布で包み、外へ放り出す。

布はバークの足元へ。

これには流石に二人も気づいたが、イクスが居る方を見ていぶかしげな表情をする。

「なぁ、誰も居ない‥‥よな?」

「そうねぇ。イクスさんが戻ってきた様子はないのにねぇ」

「はぁ!? 目の前にいるって!」

イクスは今にも二人のところへ行ってそうツッコミたかったが、この洞窟の異常性を体験してしまったからにはそうもいかない。

この洞窟から一歩でも出れば忘れる。理屈でなくそう直感した。

「何々‥‥って、やっぱ白紙か。放り出してきたからにゃあ何かしら書いたんだろーに」

「こうなったら私たちも入るしかないでしょ。準備はいいかしらねぇ?」

「勿論だぜ。後詰は遅れてくる奴だけが頼り‥‥ってな」

こうして、バークと梔子も洞窟に突入。

中に何があるのか、探究心を膨らませながら‥‥。

と。

「よ」

「うわっ!? ちょっ、何でこんな近くにいるわけぇ!?」

「すぐに戻ってきてずっとここに居たよ! そっちからは見えなかったみたいだけどね」

「おいおい、随分念の入ったことだな。つまりは結界みたいなもんか? 境界線はまさに出入り口ジャスト‥‥ってか」

二人は、洞窟に足を踏み入れたとたん、いきなり現れたように見えたイクスにかなり肝を冷やした。

梔子などは普段の癖でつい後方へ飛びずさりたくなったが、それでは忘れてしまうと必死にその場に留まったくらいである。

こうなるともう進むしかない。例え後詰が来ようが来まいが、忘れてしまうと言う事実は変わらないだろう。

こんな手の込んだことをしてまで忘れさせたいとは、中に一体何があるのだろうか―――

●読みの結果は?

さて、他の三人から遅れる事一刻ほど。

「‥‥さて、また酔狂な洞窟があったものだが‥‥どうにも胡散臭い話だな」

鳴神破邪斗(eb0641)はわざと遅刻し、他の三人とは違うルートまで通って、洞窟の真上まで来ている。

彼が到着したときにはすでに他の面々の姿は無く、辺り一帯は風の音と、時折聞こえる鳥の鳴き声だけに支配されていた。

「‥‥他の連中は入ったか。馬鹿じゃあるまいし、やることはやって徒労に終わったから‥‥と考えるのが妥当か。ならば‥‥来るか。俺の推察どおりなら、『奴』が‥‥」

鳴神は、記憶を失う理由を『犯人が、探索から戻って来た人間を薬あるいは催眠術などで中での事を強制的に忘れさせた』からであると解釈した。

メモについても、白紙と取替えさえすれば、書いた内容も消えたと思い込ませる事が可能、とのこと。

なるほど、理論としては悪くない。悪くないが‥‥その論理には穴も多い。

まず、犯人が人間だったとして、そんな四六時中ここを見張っていられるとは思えない。

それに、侵入する人間は素人ばかりではない。

例えば、今回依頼に参加しているバークレベルの冒険者が迷い込んだ場合、恐らくさらっと撃退されて終了だろう。

ペットの忍犬二匹と共に気配を殺し、周囲をうかがい始めてどれくらい経ったか。

相変わらず辺りは平穏そのもので、禍々しい気配どころか小動物の気配すら感じ取れない。

流石にちょっとばかりイライラし始めた鳴神であった。

「‥‥そんな馬鹿な。人為的なものではないとしたらなんなんだ。入ったら記憶を喪う洞窟? そんな都合の良い仕掛け、そうそう作れるものではない。そんな‥‥」

非現実的なこと、と言いかけて、鳴神は口を閉ざした。

現実は草紙よりも奇なり。

自分もいつだったか、人の身の丈の十倍はある巨大な不死者と戦ったり、不死者の集合体の城に潜入したではないか。

それも含めて、現状を否定したいのならば‥‥入って見るか? 自分も。

「‥‥俺の記憶は俺だけの物だ。他人の好きにされるだなんて虫唾が走る」

例えそれが可能性の問題であっても、『忘れてしまったことさえ忘れてしまう』なんてことはごめん被るのだ。

「‥‥悪いが見捨てさせてもらおう。何‥‥どうせ俺は悪人だ。悪意の塊の城に認められるくらいのな―――」

そう呟いて、静かに目を閉じる鳴神。

洞窟から他の面々が出てくるまでには、そこから更に半刻ほどかかったいう―――

●忘却

不意に下の方に人の気配が現れ、鳴神は臨戦態勢を取る。

今のはなんだ? 中から出て来たにしても、外からやって来たにしても不自然すぎる。

例えるなら‥‥そう、いきなり自然発火で火がついたかのように、気配が出現したのだ。

慎重に下を覗いて見ると‥‥それは、ギルドの相談卓で顔を合わせた面々であった。

「‥‥戻ったか。一応聞くが‥‥どうだった?」

警戒を解いて三人の前に降り立つ鳴神。無駄だろうなと思いつつ聞いてみるが‥‥。

「あん? あー‥‥鳴神だったか。冒険者ギルドで会ったのは覚えてるんだが‥‥」

「っていうか、俺たちなんでこんなところにいるんだっけ? うーん‥‥思い出せない‥‥」

「そうねぇ‥‥。冒険者が四人も雁首揃えてるんだから、何かの依頼なんだと思うんだけれどねぇ‥‥」

「‥‥‥‥」

とぼけている、と言うわけでもなさそうだ。

この依頼で初めて顔を合わせた面子もいるはずだが、お互いのことやここ数日何をしていたのかは忘れていない。

つまり、洞窟のことだけ綺麗に忘れてしまったというわけである。

「‥‥簡潔に言うぞ。俺たちはこの『忘却の洞窟』の調査依頼に参加していた。そしてお前たち三人は中に入り、見事に忘れた。俺は外で待機していたから依頼のことを覚えている。なんならギルドへ行って確認するか?」

「いいわよ別に。こんなところで嘘吐いたってしょうがないものねぇ」

「しかしまぁ、モヤモヤすらしねぇ。綺麗さっぱり覚えてねぇってのも凄いぜ」

「そうだね。‥‥って、あれ? それじゃ依頼の面子はこの四人だけ? 他には?」

「‥‥俺たちだけだ。大概の連中は胡散臭さが勝ったんだろう」

「ふーん? なんか、毎回振り出しに戻るみたいで釈然としないな」

俺の台詞だ、という言葉を飲み込む鳴神。

冬に近づき、短くなった日も傾き始めたので、今回は帰還することとなった。

‥‥と、その道中。

「あらぁ? 持ってきた矢がいくつか足りないわねぇ」

「あれ? 俺、こんなところ切ったっけか」

「はっはっは、なんだなんだお前ら。俺なんて知らないうちに怪我するほど柔じゃないぜ!」

『いや、そりゃああんたは‥‥』

「‥‥‥‥」

戦闘しなければ消耗しないはずの矢が足りない。

洞窟に入ってからの知らない切り傷。

どうやら、想像以上に忘却の洞窟の闇は深そうである―――