【影の舞踏会】 舞姫

【影の舞踏会】 舞姫

|

■シリーズシナリオ担当:まれのぞみ 対応レベル:1〜5lv 難易度:難しい 成功報酬:2 G 45 C 参加人数:5人 サポート参加人数:-人 冒険期間:08月01日〜08月06日 リプレイ公開日:2007年08月08日 |

|

●オープニング

「頼もう!」人影のない建物の中に声が響くと、ぎらつく日を背に、腰に得物を突き刺した着流しの男がギルドにあらわれた。

「押し売りと、道場やぶりはお断りですよ!」

「はッ?」

「冗談ですよ」

奥から出てきたギルドの娘が、笑いながらあいさつをした。

「いらっしゃいませ、どんな御用でしょうか?」

なにか調子を狂わされる。

ただ、すこしほっとしたのも確かだ。深刻な気分がどこかで、ため息と苦笑でやわらいだ気がする。もしかしたら、この娘の客お気分をらくにしようとしてくれているのかもしれない。

「それがしは」

子供と同じくらいの年頃の娘に男が語りだす。

「実は、しばらく前より我が娘が行方不明になるということがございました。されど、昨日、騎士団のジュネという方からお話があったのですが操られて王を狙っているというのでございます」

「聞いています。あやめさんのことですね」

騎士団の依頼ではあるが、ギルドが仲介しているので報告はきているのだ。

「ならば話が早い!」

男は、懐から財布を取り出すと、それを机の上においた。

「娘さんを探してほしいのですね?」

「いや――」

男は顔を横にふった。

「この金で娘‥‥あやめを殺していただきたいのです」

※

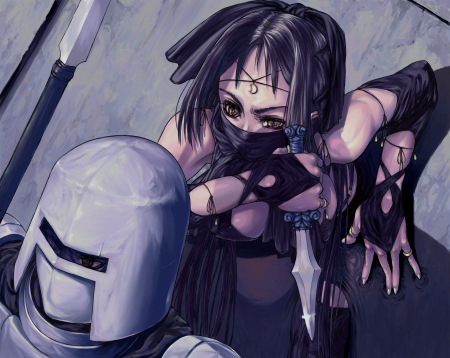

あやめは刀と弓のみを友として生きてきた。

幼い頃、母を失ってより、父からその手ほどきだけを受け、女としての自分を殺したといっていい――あの夜まで――

それは、春の一夜、浅き夢の中でのことであった。

あやめは女とあった。長い黒髪の女はじぶんのことを夢を叶える者だと言い、あやめの耳元にささやいた。

「美しき娘よ――」

それは、彼女がそれまで生きてきて、一度も言われたことのない言葉であった。そして、あやめは女に戻った。女に戻ると剣を捨て、父を捨て、夢に導かれ――舞踏会へと踏み入れていた。

黒髪の悪魔が仕組んだ舞踏会。

しかし、それは美しい少女たちに生と死のワルツを躍らせる剣の舞踏会であった。

ふたたび剣を手にしたとき、あやめは生まれ変わっていた。

剣舞の美しさを競い合い、たがいの命をかけ踊る、その舞にあやめは魅せられ、惹かれるままに舞踏会を勝ち残り、ついにはひとりの勝者となっていた。

そして、闇の中からさしだされた勝者の剣を手にした。

もはや、彼女をしばるものはない。

その衝動は彼女の喜び。

舞踏会は終わり、最期の踊りの相手のもとへ行く。

狙うは心に焼きつけられた、ひとりの男――ウィリアム――あやめはパリの街へと消えていった。

「さて、アウラウネさまがお亡くなりになった以上、私たちは一時、闇の中に戻りましょう。かの方が成功すればよし。あるいは、失敗したときにそなえて――」

ささやきとともに、ふたつの影は闇の中に消えていくのであった。

※

「陛下を狙う機会か‥‥」

おもしろいことを言うなと言って紫隊の隊長は調理室からくすねてきた鶏肉と野菜をパンで挟むと、ひとつは部下に手渡し、ひとつは自分のお腹におさめた。

そして、やれやれといってパリを囲む城壁に背をもたりかからせる。

朝から晩まで会議、会議、会議――いくら戦争がはじまるといっても戦場から遠ざかれば、そこは会議と打ち合わせと書類づくりの世界となる。

この先に起こるであろう各地の小競り合い、戦闘、あるいは戦争とも呼べる大軍のぶつかりあいによって生じるであろう結果とそれに対するシナリオの準備。作戦の成功レベルから以後の作戦パターンの決定。パリ篭城はもちろん、パリ放棄、あるいはパリ焦土化さえも含んだ軍事オプションの決定。さらにはウィリアム3世が戦死した場合の後継者のリストアップと順位づけ等々、考えなくてはいけないことはたくさんある――残酷なようだが、それが戦争といものであった。

だから、王に子供がいないのがくやまれる――

という声が王宮にはある。

「当然だな‥‥」

シュバルツの声は冷たい。

それが王側の弱みなのだ。

城壁の下には、すでにこれから起こるであろう戦いからパリへ逃げ込もうとする者たちでごったがえしている。食料の備蓄と商人たちによる物価を吊り上げには目を光らせさせなくてはならないか――そんなことも考えながら、口にするのは別のことだ。

「暗殺者が王を狙っている状態が恐ろしいのは生命を狙われているという感情的な問題とすれば、その最悪な結果によって生じる政治的な決定の空白だ。決定をする者がいない、あるいは複数いるという組織としての最悪の状態をまねくことになるからな。もしも、王子でもいれば建前の上だけでも彼を頭としていだくことによって組織の崩壊は防ぐことができる。王の死は、そのこと自体は悲しむべき出来事であったとしても、不幸な事件ですむのだ。しかし、そうでない体制であるのならば――つまり、現状がそうなのだが‥‥それはアキレスの腱となる」

だから、これから起こる戦争は恐ろしいのだと隊長は部下に言う。

なにを言っているのだろうという表情をジュネはしていた。

シュバルツは苦笑いをした。

「まあ、そんな話はいいか‥‥しかし、陛下のその日の予定を知る者はごく一部。‥‥俺にだってその日にならないと連絡がこない。それこそ暗殺にそなえてスケジュールは毎日、変えるようにしているからな。そんな状況で暗殺者が陛下を狙うなど‥‥いや、確実に陛下が姿をあらわす時があったか‥‥しかも、時間までもがわかっているではないか――」

「えッ!?」

副隊長が息を呑んだ。

隊長が舌打ちをする。

「兵を激励するための場に陛下を呼ばぬわけにはいかないだろ?」

●今回の参加者

ea3502 ユリゼ・ファルアート(30歳・♀・ウィザード・人間・ノルマン王国)eb3583 ジュヌヴィエーヴ・ガルドン(32歳・♀・クレリック・人間・ノルマン王国)

eb5363 天津風 美沙樹(38歳・♀・ナイト・人間・ジャパン)

ec2472 ジュエル・ランド(16歳・♀・バード・シフール・フランク王国)

ec3313 ピエール・キュラック(31歳・♂・レンジャー・人間・フランク王国)

●リプレイ本文

「陛下!?」ウィリアム三世が、突然、その胸を抑えるように両手をあてたかと思うと、膝から崩れた。周囲から悲鳴があがるり、あたりの人間を突き飛ばしながら、騎士たちが集まってくる。

そして、あたりが騒然とする中、ウィリアム三世のそばにいた、ジュヌヴィエーヴ・ガルドン(eb3583)は言葉を詰まらせることしかできなかった。

「なんてことに――」

※

(「そっちや!」)

ジュエル・ランド(ec2472)の声が頭に響く。

(「了解!?」)

ピエール・キュラック(ec3313)は塔の階段を駆け上ると視界が開け、セーヌの流れが目に入ってきた。

この塔の先でパリの城壁はいったん切れ、向こう側からふたたび城壁がはじまる。もっとも、河を渡るようにこちらがわから、あちらがわへと鉄の鎖がかけられているのは、かつてヴァイキングが河を昇ってパリに強奪を働きにきた時代の名残だ。

ピエールはあたりを見回し、やがて喝采を叫んだ。

(「発見だよ!」)

心の中で、口笛を吹く。

(「こちらも、あなたと彼女を確認したわ」)

(「つぎの行動の指示を乞うよ」)

(「乞うってなんや?」)

(「あ、いや、こういうシーンだと、つい言いたくならないものかな?」)

(だから、なんなんや?」)

なかば呆れながら、ジュエルは空中からパリの街を見下ろしていた。

空から見るとパリの街がセーヌ河によって分断された街なのだといまさら気がつく。そして、その周囲を壁が囲み、その城壁には一定間隔ごとに塔がたっている。

その塔のひとつに弓を手にして、その娘がいた。

(「ジュヌヴィエーヴさんの手配した守備兵が見えないってことは‥‥」)

(「やられたかな?」)

自分は塔にいる守備兵のそばに身を隠しながらピエールが応答する。彼女を射ることができる絶好の位置にある塔にピエールは待機しているのだ。

(「彼女があやめか‥‥」)

父親から、そうとうの腕を叩き込まれたということを確認している。また、性質の悪い悪魔の魔力の下にあることもわかっている。

そして、彼女は現在、国王ウィリアム三世を狙う暗殺者である。

ジュエルに先導された天津風美沙樹(eb5363)が罠を仕掛けるのをやめ、塔を昇ってきた。走りながら抜刀すると、そのまま剣をふりぬく。

剣先に迷いはない。

「殺せと受けたのならば、それを果たすまでのこと!」

それに、この程度の抜刀技では倒せない相手であることくらい、これまでの経験からわかっている。

紙一重‥‥いや、髪一重か――足元をわずかに後退させてあやめは天津風の一撃をしのいだ。そして、散る黒髪のあいだから鋭い剣筋が天津風を襲う。紙一重――こちらもまた、前髪を犠牲にしながらも避けた。

「やはり新陰流ね」

父親の体裁きと、いまの刀の筋から、それがわかった。

なんにしろ、たがいに、あと一歩でも前に出ていたのならば、髪ではなく血があたりに散ったことになったであろう。

天津風も、パリでも一、二を争う実力者いう名声を博している。それを敵にまわして対等に戦う――さすがに、午後のひととき、悪魔が、お菓子をつまみながら思いついた陰謀ではあっても、そこは陰謀と好きの策略である。一筋縄ではいかぬものらしい。

「みごとなものだね」

今回のパーティーの自称、紅一点(?)は、遠巻きに女たちの戦いに魅入っていた。

(「どうにかせいへんか!」)

頭の中に、天からの指令が届いた。

「はいはい‥‥」

アーチャーは弓を射た。

風音をたて、矢が放たれる。

あれほどの腕を持っているのだ、あたるとは思わない。

「が、当てる必要はない」

ピエールはにやりと笑った。

流れの止まった場所に、波紋のひとつでも起こせればいいのだ。

狙いは違わず、頭上に飛来した矢をあやめは一刀のもと切り捨てた。そして、それが隙となった。つづけざまに飛来したムーンアローには対応する暇はない。そして、天津風ほどの腕ともなれば、それだけの隙を作ってもらえたのならば十分に対応ができる。わざと甘めな攻撃をしかけた。当然、あやめは一撃目は避けたが、その見返りに――むろん天津風は、それを真の狙ったのだが――刀をはじいた。

塔の壁に背をはりつけ、あやめに後ろはなくなっていた。

(「決まったね」)

ピエールは守護天使に指をたてた。

「まだや!」

返答は、天上からの叱責であった。

あやめが、塔から飛び降りたのだ。

それは傍目には、飛び降り自殺にしか見えなかったろう。

実際、ピエールの目にはそう見えた。

あやめの姿がみるみるうちにセーヌの流れに向かっていく。そして、河をへだてる鎖にぶつかり、スピードを落としながらも、やがて、白い水しぶきがあげて川底へと沈んでいった。

「ありゃあ」

ピエールは、やれやれと頭をかいた。

川辺には、早くも音を聞きつけた人々が集まってきていた。

「これで終了なのかな?」

(「どうかしら?」)

(「どうしたん?」)

(「夜のセーヌ河に落ちて生きていたような女が、この程度で死ぬとは思えないわね。それに、飛び降りたときの口許の微笑‥‥気になるわ。わたしは陛下のもとへ行くわ。あなたたちは、他のふたりに連絡を頼むわね」)

※

(「了解したよ」)

ジョエルからの連絡を聞き、王のそばにいたふたりは顔をあわせた。

「大丈夫じゃないかしら?」

「まだまだ、油断はしてはなりません」

ユリゼ・ファルアート(ea3502)とジュネは、そういいあって、それでも、その後のオプションについて確認しあった。

「あら?」

あたりにざわめきが起こった。

「来たようです」

「じゃあ、あとでね」

人ごみにまぎれるようにして、ふたりは別れる。

「ウィリアム陛下の参上!」

ラッパが鳴り、あたりは歓喜につつまれた。

ノストラダムスの不吉な預言が世間を騒がせるようになってから数ヶ月。これほどの歓喜がパリに満ちたことがあったであろうか。

パリに保護を求めてきた人々の目には涙すらある。

平和がやってくるのだ。

平穏が戻ってくる。

これまでと同じ毎日が帰ってくる。

そんな思いを馳せ、人々は勝利をもたした王を称えた。

この若き王の指導力が悪魔を撃退したのだ。人々の彼に対する信頼は、なかば信仰めいたものになろうとしていたかもしれない。

若き王は手をあげ、テラスから人々の歓喜に応える。

(「この方だけは、守らなくちゃ」)

(「だから、怖いのだよ」)

ユリゼの決意に知り合いの騎士は苦笑した。

(「個人に傾倒した信仰は、その個人が失敗したり、あるいは亡くなったときの空白が怖いぞ。どうも、うちの騎士団の連中もそれがわかっているかどうか不安なところがあるがな。まあ、自戒の言葉でもあるのだよ」)

そこへ天津風から連絡が入った。

(「最悪な状況よ」)

(「最悪? どこにいらっしゃるのですか?」)

(「王宮の中よ。さすが、ここまでは仕掛けはしてなかったわよ。穴をつかれたわ。私たちが、外やそばにばかりに注意を払ってしまったら裏口ががらあきになってしまったってことね」)

(「でも、どうして、そのようなところにいらっしゃるのでしょうか?」)

(「王宮の裏口に水のあとがあるって情報をジュエルさんからもらったのよ――王宮の騎士の方が発見されたそうだけれど――どうやら、下水を使ったようね‥‥」)

(「水がしたたった、さぞやいい女になっているんだろうな」)

ピエールは不安をごまかすような軽口が割り込んでくる。

確かに、そのときのあやめは水がしたたっていた。

よくぞ生きていたといっていいだろう。水に落ちる前に、川にはられた鎖にぶつかることによって、着水のダメージを吸収したのだ。

もちろん、その代償は大きなものだった。

あばら骨が何本か折れたのだろう。

突き刺すような痛みのせいだろう。目の前には霧がかかっているて、気が遠くなってきている。

それでも、彼女を声が誘う。

(「さあいらっしゃい」)

黒髪の女がいる。

あの吸い込まれるような瞳に魅入られるまま、歩いていく。それが、たとえ滅びの道であろうと誘われる。

衣装室に入る込み、宮中のメイドたちのかっこうになる。武器になるようなものは、弓も、刀もない。

ならば――

頭に手をやる。

(「父君‥‥」)

なつかしい――そのくせ意味のわからなくなってしまった言葉が頭に一瞬だけ浮かび、すぐに消えていく。

(「ウィリアムは――どこ‥‥だ‥‥――」)

青くなった顔のまま、廊下をゆく。

幻の女が少女を導く。

不思議そうな顔をした騎士やたちの間をゆく。青い顔をしたあやめに声をかけてくる者もいる。

それに応えることもなく、階段をあがり、廊下を歩き、角を曲がると、やがて騎士たちに囲まれ、しゃべっている男の後姿が目に入った。

あやめは目を見開く。

(「あああ‥‥――!?」)

うめき声をあげながら、騎士たちを押し倒し、すりぬけていく。

すでに、その目には何も映ってはいない。

死せし悪魔の操る傀儡は、悪魔が死してもんなおも仇を残す。

かんざしを手に握る。。

そこへ騎士たちをけしかけた天津風がやってきた。

「曲者は、どこかにいるはずよ!」

「天津風様、あそこに!?」

天津風がうめいた。

昨晩、本気でユリゼが日本ではかんざしで人を殺すのか? と尋ねられて、倭に対する美しい誤解だといって笑ったが、まさかその手でくるとは思わなかった。

あたりを蹴散らし、かんざしを手にしたあやめがウィリアムの背後に飛び掛る。

(「間に合わない!?」)

天津風の眼前で、王が倒れた。

いや、あやめの手は王の首に達していない。かんざしの先にも血もついていない。ウィリアムは胸を押さえて倒れたのだ。

呆然としたあやめを水が襲う。

「えッ!?」

みずからがしたたらせた水が襲ってきた。

あやめを足元から閉じ込めるようにはねあがった水は、そのまま彼女を水の籠のとりことした。意外な場所からの攻撃にあやめは抵抗できなかった。

ユリゼが、人ごみの中で、やったねと指をたてた。

空では、ジュエルが応えて指をたてている。

ストリュームフィールドのスクロールを紫の隊長からおねだりして借りてきたかいがあったとうものだ。

だが、それは後回した。

シュバルツが、そばにいた者になにごとかささやきかけると、人ごみをかきわけて王のもとへと向かった。そばにいた者の姿が、淡い銀色のひかりに輝いていた。

「おい!」

シュバルツが、ウィリアムを肩で抱き上げると――けが人に重労働をしいやがってとつぶやいて――大きな声でしかった。

「こんなとこで眠るな!」

「うッ‥‥あ、あ、あ――」

ウィリアムが、ねぼけまなこをぱちくりさせて頭をふる。

「いくら原稿を覚えるのが忙しかったからといっても、こんなところで眠る奴があるか! 敵は撃退したといっても、まだ首謀者を捕まえたわけでも殺したわけでもない。それに、敵が悪魔ならばなおさらだ。気をゆるめすぎだぞ!」

「すまん、すまん」

ふたりは笑い声をあげて、あたりも安堵の声があがった。

(「たいした狐さんね」)

そんな中、ユリゼが、あきれたようにジュネにささやいた。

彼女も気がついていていた。

ウィリアムが倒れたとき、即座に部下に月魔法のスリープをかけさせたのだ。そして、今回のトラブルは、ウィリアムが眠ったことにしたのだ。一時的には、ウィリアムの評判が落ちるかもしれないが、もしものことを考えればかわいいものだ。

(「もしものことですか‥‥?」)

ジュヌヴィエーヴは愕然とした。

確かに、今回の暗殺者は自分たちの働きではばむことができた。そして、これからも外部の敵に対しては自分たちが剣となり盾となることできるであろう。しかし、それが本人の運命に属するものであったとき――

「わたしたちには何ができるのでしょうか‥‥」

ジュヌヴィエーヴはわななきながら天を見上げた。

夏の空は青かった。しかし、その青い色には早くも秋の気配も見える。

「神よ、あなたの加護のあらんことを――」

彼女は、いつしか胸元で両手を握り締め、祈りを言葉をつぶやいていた。そして、その耳に確かに、こんな言葉が聞こえてきたような気がした。

(「神は与え、そして、奪い給う――」)

ひとつの事件は終わり、ふたたび何かの事件が始まろうとしていた。