【もう一つの黙示録】語ろう、今、神話を

【もう一つの黙示録】語ろう、今、神話を

|

■シリーズシナリオ担当:深白流乃 対応レベル:11〜lv 難易度:難しい 成功報酬:13 G 3 C 参加人数:3人 サポート参加人数:-人 冒険期間:05月15日〜05月22日 リプレイ公開日:2009年05月31日 |

|

●オープニング

――むかし、むかし、とおいむかしの物語――――けれど、ほんとうの、物語――

――それは、白のカミサマと、やみのカミサマと、ごにんのカミサマたちの、物語――

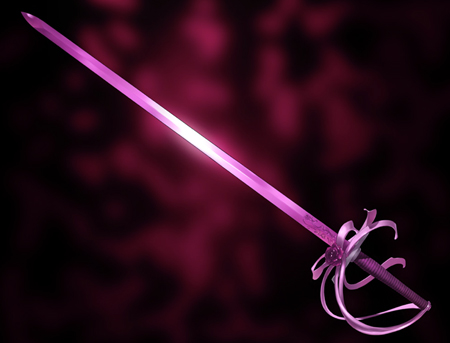

――そして、ひとりの女の子と、一本のけんの、物語――

「―――それで、話をしたらオーナーがとても驚いていたよ」

「はっはっはっ、その剣が抜けた事がかい?」

娯楽宿、カティナーブ。

その廊下で歩きながら話をしているのは、宿の雑用を行っている二人の男。どちらも宿の従業員である。

宿の改装時から働く二人は、何かと一緒に行動を共にする事が多く、今もまた二人で一つの雑用を終えた所であった。

「『どうやっても抜けなかったのに』って言って、最初は信じてもらえなかったくらいだよ」

「へぇ〜、それで、その剣は今どこに?」

「ん? あぁ、その剣を抜いた冒険者が持って帰ったよ」

「まあ、『岩から抜く事が出来ればプレゼント!』なんて広告してるからなぁ」

「そうそう、オーナーも誰がどうやっても抜けないだろうって高を括っていたんだろうね」

「だろうな‥‥残念だ」

「見てみたかったかい? その剣」

「ああ、そうだね」

「ははっ、その冒険者が、また遊びに来るのを待つしかないかな‥‥もしくは」

「もしくは?」

「宿で何か事件が起こって、ギルドに依頼を申請してみるとか」

「その冒険者が依頼を受けるとは限らないだろうに」

「まったく、その通りだね。ふふっ、冗談だよ」

「けど‥‥試してみる価値はありそうだ」

「は? 試す? ふふっ、どんな事件が起きるって言うんだい」

「そうだな‥‥‥‥例えば、殺人事件とか」

「それはどこのお話‥‥‥‥え?」

最初、痛みはなかった。自分の胸にナイフが突き刺さっている光景を見ても、頭がそれを認識する事を拒否する。そのナイフの柄を握っているのが、今談笑をしていた友人であるという、非現実的な光景であるのなら、なおの事。

「あ‥‥う‥‥」

長い、長い刹那の後――頭がそれを認識した瞬間、痛みが身体を襲う。しかし、その痛みは一瞬の事だった。喉に触れた冷たい感触と同時に、それを認識する術を失う。それは、二度と帰らぬ‥‥とても、とても大切な物。

「ひっ、きゃ、きゃぁぁぁぁぁぁ!!」

使用された部屋の掃除を終え、別の部屋へと向かう途中だった。

目の前に、仕事中はいつも一緒に行動していた顔馴染みの二人が談笑しながら歩いてくる。

突然だった。

その二人の内の一人が、懐から取り出したナイフで、もう一人の胸を刺し、引き抜いたそれを喉元に突き立てるのは。

胸に突き刺したときは、自分を驚かせる為の冗談かと思った。しかし、喉に突き刺されたとき、その考えは消えた。

「あ、あぁぁぁぁぁ‥‥」

掃除道具が手から滑り落ち、自分も床へとへたり込む。

男が‥‥今、目の前で友人を殺害した男が、こちらを見る。そして自分と目を合わせると、踵を返し廊下の向こう側へと走り去っていった。

「違う! お、俺は何もやっていない!!」

友人を殺害し、逃亡した男‥‥その男は、宿の人間によってすぐに取り押さえられた。

宿の中を歩いていた所を取り押さえられた男は、事件の事を否定した。

しかし、事件発生時、予定ではその二人は一緒にいたはずであること。なにより明確な目撃者がいること。

「あいつに‥‥あいつに、荷物が届いたから受け取りに行くように言われたんだ! 俺だけで!! でも、門に行っても誰もいなくて‥‥」

そして不審に思い、戻って来た所を突然取り押さえられたそうだ。男はそう事情を説明する。

だが、そんな言葉を信じる者はいなかった‥‥と、切って捨てるほど、宿の人間も非情な訳ではない。

しかし、山の中腹にたたずむここ、カティナーブ。

当然役人など居るはずもなく‥‥事件の真相が判明するまでは、その男を拘束する事になった。

事件が起こった夜、犯人だと思われる男が拘束されている部屋。

寝ずの番でずっとその男を監視する、という事まではしなかったが、定期的に様子を確認する必要はある。

それはもう何度目かになる作業‥‥これまで同様、部屋の扉を開けて、何か不都合が無いか問いかける。

しかし今回、部屋の中で拘束されている男の返事は無かった。

そして男の疑いは晴れる事となる。

その男は、両手両足を縄で縛られた状態のまま、首をショートソードで貫かれていた。

「はぁ‥‥」

一人目の事件の時はこらえたため息が、今度はこらえきれずに口からこぼれる。

宿を改装し、再始動した所で発生した悪魔達の侵攻。そして、それを耐え、少しずつ客足が増え始めた所に起きた今回の事件。

経営者としては、頭を抱えるしかない。

どうすべきか悩んでいる内に一日が過ぎ、気分転換に廊下の窓から月を眺めていると、中庭に人の気配を感じた。

「こんな時間に?」

つい先日、かのような事件が起こったばかり。

危険だから部屋に戻るよう声をかけようと窓から身を乗り出したところで、動きが止まる。

庭に備え付けられていた明かりに照らされて自分の事を見上げるのは、先日拘束された状態のまま殺害された、二人目の犠牲者、その男だった。

事件は、終わる気配を見せなかった。

一日毎に一人、宿の誰かが殺される‥‥。

中には複数人で行動中に、突然その中の誰かが別の誰かを殺害する。そんな事も起こった。

身の回りの信頼する人間すら、信用できない。そんな、悲惨な事件。

それだけではなく、その次の日、死んだはずの人間が目撃される。

そのような混乱の最中、事件の起こった時の状況を追求すると、一つの共通点が浮かび上がってきた。

それは、誰かが殺害されるとき、その周囲では『頂の大岩に突き刺さっていた剣』の話をしていたという事―――

娯楽宿、カティナーブ。

幾度と足を運んだ冒険者ギルドへ、今回は宣伝ではなく、依頼を行うために。

そう、事件の解決を、依頼するために。

●今回の参加者

eb9276 張 源信(39歳・♂・僧兵・ジャイアント・ジャパン)ec4531 ウェンディ・リンスノエル(29歳・♀・ナイト・人間・フランク王国)

ec6127 楼 桜麗(27歳・♀・忍者・人間・ジャパン)

●リプレイ本文

「おもてなし出来ない事を心苦しく思います」宿のオーナーだという中年の男が頭を下げる。

カティナーブへ到着した冒険者の三人、その三人を迎えたのは、同じく三人の人間だった。

「いえ、今回は私達も仕事で来ているのですから、お気になさらないで下さい」

「そうよぉん♪ 今回はぁ、こっちがお金を貰う側だしねぇ」

そう言葉を返すのは、客として訪れた事のあるウェンディ・リンスノエル(ec4531)と楼桜麗(ec6127)の二人。

「料理も仕入れの関係でいつも通りの物は出せませんが、その分腕を振るいましょう」

台詞とその格好からして、厨房を担当する者なのだろう。

「その他の雑用につきましては、私の方にお申し付け下さい」

最後に頭を下げるのは、給仕係と思われる女性。

オーナー、コック、給仕係、この三人が今宿に残っている全員である。

「では早速ですが、部屋まで案内してくださいますか?」

こちらは冒険者側の最後の一人、張源信(eb9276)。

「分かりました、ではこちらに」

「すみません、少しよろしいですか?」

給仕係の案内に続こうとした三人をオーナーが引き止める。

「リンスノエル様でしたか、この山の頂にあった剣は、本日はお持ちでないのでしょうか?」

「ええ、持って来ていませんが、何か?」

「いえ、私も立場上、少々気になっただけです」

ウェンディの答えを聞くと、それで話は終わりとばかりに一礼し、オーナーもコックもその場を立ち去る。

「(どうだったかしらぁん‥‥?)」

給仕係には聞こえないよう、小さな声で桜麗が源信にたずねると、

「(反応はありません、デビルやアンデットという事はありませんね)」

源信は小さく首を横に振る。答えるのは、使用したディテクトアンデッドの結果である。

「(最後に剣の事をたずねて来たのは、本当に単なる興味からでしょうか)」

頂にあった剣の事を訪ねてくる者には要注意、という認識は共通だったが、それだけは疑うに足りない。

「(ま、地道に調べるしかない、って事ねぇ)」

そう呟いた言葉は、幸か不幸か裏切られる事となる。

部屋の扉が開く。

時刻は真夜中。

この部屋を使用しているのは、ウェンディと桜麗の二人。

その部屋に足音を殺してウェンディの眠るベッドに歩み寄る者は、どんな者でありうるのか。

「剣が無くとも、使い手が死ねば同じ事」

ショートソードが静かに上下するウェンディの胸の上に掲げられる。そして‥‥

「そこまでよぉん♪」

ショートソードの握られた腕が、軽い声と共に横から掴まれる。

慌てて左右に首を振るが、そこにはただ闇があるのみ。だが、腕を掴まれた感触は今なお存在する。

「起きなさい、ウェンディ!」

よく目を凝らすと、闇にうっすらと浮かぶ女性の姿があった。魔法で姿を透明化したその姿が、自分の腕を掴み取っているのだ。

「なんですか、もう‥‥」

目を開いたウェンディの言葉が止まる。目の前に自分に向けられた剣があれば驚きもするだろう。

「目覚ましのキスはぁ〜いらないみたいねぇ」

桜麗が冗談めかしく口にするのが早いか、ウェンディがベッドを転がり刃の先から逃れると、ベッドから落ちる勢いのまま立ち上がる。

「‥‥ええ、十分目は覚めました」

そう言うウェンディも姿はしっかり戦闘装備に身を包んでいる辺り、こういう事態を想定していなかった訳ではないのだろう。

「さてとぉ、じっくりと話を聞かせてもらいましょうかぁ?」

桜麗が掴んだ腕をひねり上げようと力を込めようとした時、

「何かありましたか!?」

その場に現れたのは、その声からオーナーであると知れる。

「!!」

「いやぁん!?」

タイミングが悪かったのか、桜麗の手を振り払って突き飛ばすと、扉に向かって走る。

扉の前に立っていたオーナーも、その勢いにあっさりと道を譲ってしまった。

「大丈夫ですか!?」

「尻餅を付いただけよぉん」

桜麗がお尻をはたきながら立ち上がる。

「追いかけます。オーナーはこの部屋にいて下さい」

「わ、分かりました。しかし、コック長が‥‥」

「顔、見たんですか?」

「ええ、間違いありません」

暗がりでその顔を判別することは難しかったが、オーナーはその顔を見て取る事が出来たらしい。

「分かったわぁん、急ぎましょ」

そして、事件は逃走劇へ。

「コックの男性が‥‥おかしな様子は見受けられませんでしたが」

追いかける途中、騒動に気が付いた源信と合流する。その際、合言葉で素性を確認し合ったのは事件の特性ゆえである。

「ウェンディを殺そうとしてぇ、言い訳は出来ないと思うわよぉん?」

「そのコック長が偽者という可能性もありますが」

人の姿を模す何か、一連の事件は、随所にそういった推測が成り立つ痕跡を残している。

状況を整理しながら、犯人を追うと、廊下に腕を押さえて座り込む給仕係の姿があった。

「どうしました!?」

駆け寄ると、源信がその給仕係の前に膝を着く。

見れば、押さえる腕からは血がにじみ出ていた。

「コック長が‥‥剣で‥‥」

「どちらに行きましたか?」

ウェンディが問い質すと、給仕係は外を指差す。

「お二人は行って下さい。私はこの方を治療してから後を追います」

ウェンディと桜麗が頷くと、源信にその場をまかせて追走を再開する。

源信がリカバーの魔法を詠唱し、給仕係はその二人が走り去るのを見届ける。

「‥‥もう大丈夫です」

傷が塞がるのを確認しその身を離そうとした時、それを拒むようにするりと給仕係の腕が源信の背中に回された。

「す、すみません、私‥‥」

「‥‥大丈夫、犯人は必ず捕まえます。人に仇名す者達を、御仏様は許しません」

そのまま給仕係を一人残して行く事に抵抗を覚え、おびえる給仕係を宥める源信。

「それは、頼もしいです」

給仕係のおびえの色が消える。

‥‥同時に、源信の腹部に鋭い何かが触れた。

「な‥‥に、を」

「傷の手当には感謝します。‥‥もっとも自分で付けた傷ですけれど、これを使って」

立ち上がり、掲げる給仕係の手に握られていたのは血にまみれたナイフ。その血は、今自分の足元に跪く源信のものだ。

「さてと、私も後を追いましょう」

そう言い残し、給仕係は源信を残しその場を後にした。

「この方向は‥‥」

「頂上の方ねぇ」

コック長を追っている二人は今、一度通った事のある山道を進んでいた。

コック長の姿は見失ってはいないものの、山道と暗闇で距離を詰め切れないでいる。

「でもぉ、あっちは崖のはずよねぇ」

「そこまで追い詰めれば‥‥」

その崖は、二人が知る限り飛び降りたり出来るような高さではない。

そしてその場所にたどり着いた―――神話の、終わりの地へ。

「ここまでねぇ」

「逃げ道はありません、おとなしく投降しなさい」

背後は崖、前には冒険者。

しかし、その男は不敵な笑みを崩さず。

「その言葉はそのまま返しましょう」

「何を‥‥」

「つまり、前方にはコック長、後ろには私、両脇は崖、という事ですよ」

背後からの声に、二人が振り返る、その場にいたのは源信に任せたはずの給仕係。

「まさか、あなたも?」

「そういう事です」

「源信はどうしたのぉん?」

「致命傷ではありませんでしたからね、自分で傷を治してすぐに来るのではないでしょうか」

致命傷ではない、それはつまり何らかの傷は与えた、という事になる。

「状況は分かったけどぉ、あなた達が桜麗達をどうにかできるのかしらぁん?」

「確かに、『この姿』では無理ですね」

「けれど、こうすれば‥‥」

コック長と、給仕係の姿がぐにゃりと歪む。その姿は、すぐに形を整え、整ったその姿はウェンディと桜麗がとても見慣れた‥‥しかし、本来はけっして見る事は出来ない姿。

「あっという間にぃ互角よぉん♪」

『元』給仕係だったそれは、今は楼桜麗とまったく姿をして、その場に立っていた。

「‥‥不愉快な」

そう呟くウェンディの前に立つのは、同じく『元』コック長が姿を変えたウェンディ・リンスノエルの姿。

「逃げ道はありません、おとなしく投降しなさい」

偽者の『ウェンディ』が、先ほどのウェンディの台詞を口にする。

「や‥‥」

「や?」

しばし呆然としていた桜麗の呟きが、ウェンディの耳に入る。何かと思って耳を傾けると‥‥

「やっぱりぃ〜、桜麗は世界一かわいいわねぇ☆」

「そんな事を言っている場合ですか!?」

驚いて呆然としていたのかと思えば、単に自分の姿をうっとり眺めていただけらしい。

「うふふ、そうねぇ、でもぉ世界一は一つだけで十分よん♪」

と、こちらは偽者の『桜麗』の言葉。賛同する言葉と同時に、それは明確な意思表示でもある。

『ウェンディ』がショートソードを、『桜麗』がナイフを。

桜麗が紅の篭手と直刀を、そして最後に、

「ラヴェール!」

「うむ」

「剣を!」

ウェンディがイフリーテを召還すると、そのイフリーテが一振りの剣をウェンディに投げる。

それを受け取ったウェンディが蒼の篭手と―――桃色のレイピアを。

「ロゼの剣。なるほど、精霊に預けていたのですか」

その声は、桜麗、ウェンディのどちらでもなく、イフリーテのものでもない。

「オーナー‥‥」

「まさか、私たちが宿に着いた時からもう‥‥?」

「剣を奪うか、使い手を殺すか、揃っているなら、選択もしやすい」

現れたオーナーの姿が、先ほどの二人と同じように歪む。そして、現れたのはイフリーテの姿。

「ドッペルゲンガーとは、珍しい手合いじゃの」

生き物の姿を模写する魔物。その力は、元となった生き物の能力をもコピーする。

「でもぉ、偽者は本物には勝てないものよん」

「ふふふ‥‥なら、試してみようかしらぁん」

月の光を返す刃が、静かに戦いの始まりを告げた。

「やっぱりぃ、偽者は偽者って事ねぇ〜」

桜麗の直刀と『桜麗』のナイフが交差する。

その一瞬で、桜麗は紅の篭手の力によって灼熱となった手で『桜麗』の身体を掴み取っていた。

桜麗と『桜麗』の身体能力に差異はない。しかし、その手に握る武器には大きな開きがあった。

『桜麗』が手に持つナイフは、その辺りの武器屋に売っているような代物。対して桜麗の持つ直刀は大きな魔力を秘める妖剣、そして、攻防を兼ねるその紅き篭手は炎の神の力を宿すとまで言われる武具。ドッペルゲンガーと言え、強力な魔力を持つそれらまではコピーすること適わず。

「きゃぁぁぁ!」

ヒートハンドを発動した桜麗の手によって、『桜麗』の服が燃え上がり全身が炎に包まれる。

等しいからこそ、その差は明確に現れる。

それは、『イフリーテ』と、ラヴェール、そして源信との戦いでも同じ事。

「切りがない!」

夜空が、ファイヤーボムの花火で飾られる。

イフリーテは元々再生能力を持つ。それが追いついてきた源信の回復魔法によって補強されると、一対一の戦闘ならば気の遠くなるようなダメージを与え続けなければならない。

「むっ」

「私の役目は、回復だけではありませんよ!」

源信のコアギュレイトによって『イフリーテ』の動きが止まる。そこへラヴェールのファイヤーボムが直撃すると、続いて『イフリーテ』を殴り飛ばす。

こちらの勝敗もまた、時間の問題。

そして、もう一つの戦いも。

「護りの剣、そう呼ばれるだけの事はありますね‥‥!」

『ウェンディ』のショートソードが、ウェンディのレイピアに防がれる。

「この剣を狙う理由はなんなのか、話してもらいます!」

「知らない、という事は残酷なものですね。良いでしょう、少しだけお話します。その剣は世界を支える剣の、その片割れ。白の神の力を宿す、その名は『ロゼの剣』」

「世界を、支える?」

「これ以上は話しませんよ」

「ならば、私ももう貴女に用はありません!」

話は終わり、そう示し合わせると、再び二つの刃が火花を散らす。

ウェンディが『ウェンディ』のショートソードを『ロゼの剣』で捌ききると、その距離は『ウェンディ』の身体に手の届く距離。

ショートソードを『ロゼの剣』で封じたまま、ウェンディの蒼い篭手で覆われた手が『ウェンディ』の首を正面から掴み取る。

「『氷王の腕』よ!」

ウェンディが氷の神の力を宿すといわれるその蒼の篭手に念じると、その手が極低の冷気を発し掴んだ『ウェンディ』の身体を凍てつかせる。

その冷気が全身に及ぶと『ウェンディ』の身体はウェンディの姿を失い、ゲル状の物体となって崩れていった。

ウェンディが後ろを振り返ると、『桜麗』と『イフリーテ』の姿もまた、同じように崩れ去るところである。

「終わったようですね」

「意外にぃ大した事は無かったわねぇん♪」

「謎は残っていま‥‥す‥‥‥‥」

その時、大気が、止まった。

まるで、怯えるかのように。

『我に対するベロボーグの力が弱い‥‥この地に蔓延する、デビル共にその力が向けられているためか』

闇に溶け込むように‥‥視覚的には、そう表現するのが正しい。

だが、その場にいる三人にはその表現が正しいものではないことを理解していた。

闇が『それ』を包んでいるのではない。『それ』が、無限に広がる闇を支配しているのだと。

「な、ん‥‥なの‥‥?」

山の頂上、その切り立った崖に存在する大岩の上空に、それは突然に現れた。

漆黒のローブに全身を包まれた、人型の闇。人型と言っても、それは上半身のみ。そして、その顔には、月のように淡く光る二つの目だけが存在する。

『我はチェルノボーグ、闇を司る神。世界を支配するモノなり』

どこから発しているのか分からないその声は、ハッキリとその耳に届く。

『我を縛る封印は解かれた。ならば‥‥選ぶがいい。我の支配を受け入れるか、それとも死か』

そして、その口ぶりは静かなものだ。

「参考までに聞くけどぉ、受け入れるとどうなるのん?」

桜麗が振り絞るように問いかける。今なお、その背には冷たい汗が止まらない。

『我が目的のため、その魂を浄化する』

「それってつまり」

「殺すということ‥‥?」

『選べ』

その言葉をチェルノボーグは否定しなかった。

思考停止寸前の中、唐突に地面が揺れた。

「これは!?」

ウェンディと桜麗はその揺れに心当たりがあった。

それは、この大地の深くに眠る‥‥

「ヤマタノオロチ!?」

崖の下から現れたのは、八つの首を持つ大蛇、ヤマタノオロチ。

ヤマタノオロチは、空に向かって吼えると、その全身でチェルノボーグを絡み取る。

まるで、待ち続けた怨敵であるかのように。そして、その八つの首の一つが三人に向けられる。三人に何かを、伝えるかのように。

「くっ、今のうちに!」

「しかしっ」

「『アレ』は、今戦ってもどうにもならないわよん!」

三人が、踵を返しその場を全力で離れ行く。

チェルノボーグが放つ影の爆発をその身に受け、その手に出現させた大鎌で首の一本を切り落とされ、崖下へと落ちるヤマタノオロチの咆哮をその背に受けながら。